La Asamblea Nacional aprobó una reforma al Código de la Democracia que incluye, entre otras cosas, eliminar que la paridad de género sea obligatoria. Es decir, los movimientos y partidos políticos ya no estarán obligados a elegir a mujeres en sus listas. Esta reforma desconoce la lucha histórica de las mujeres en Ecuador, es regresiva en derechos, y no entiende la necesidad de estas medidas mandatorias para las conquistas de ciertos espacios.

Aunque no es tan conocida por la mayoría de los ecuatorianos, la paridad no es algo que empezó con el Código de la Democracia de 2021. Se originó hace 101 años con el derecho al voto y viene de una lucha de decenas de mujeres que durante décadas exigieron más espacios y que, en los años noventa, lograron importantes conquistas.

En esa década se reconocieron derechos de las mujeres con distintas leyes.

La primera es la de maternidad gratuita, en 1994, que fue la antesala para que se reconozcan los derechos sexuales y reproductivos en la Constitución de 1998 y luego, más ampliamente, en la de 2008. La segunda es la ley de violencia contra la mujer, en 1995, que rompió con el paradigma de que la violencia de género es un asunto privado. Su enfoque se centró en la protección de víctimas de violencia de pareja (madres y sus hijos).

La tercera, en 1997, es la Ley de Amparo Laboral que estableció medidas para proteger el trabajo de las mujeres, incluyendo el acceso al empleo público mediante una medida de acción afirmativa. A esta se la conoce como Ley de Cuotas y es un antecedente importante para el desarrollo de otras normas sobre paridad y participación política de las mujeres.

Los espacios que conquistamos las mujeres en la vida pública no han sido por inercia.

La lucha por las cuotas y la paridad ha sido larga y difícil: la oposición a la paridad de género ha sido sostenida históricamente por líderes políticos, partidos y élites que se han beneficiado de un sistema que excluye a las mujeres del espacio público y de la toma de decisiones.

Por ejemplo, Oswaldo Hurtado, presidente de la Asamblea Constituyente de 1998, se opuso diciendo que la política solo era para las mujeres “capaces” y que no es tarea del Estado ni de los partidos darles más espacio.

Su posición quedó al descubierto cuando además, excluyó los derechos de las mujeres, niños y juventudes de los “temas de gobernabilidad”. Es decir, no incluyó a las mujeres en la ley más importante que tiene un país, su Constitución.

Esa vez, mujeres y feministas de varias organizaciones se tomaron la Asamblea Constituyente un sábado y, en una jornada extendida, lograron que se aprobaran los textos constitucionales que abrieron la posibilidad de avanzar en el reconocimiento de más derechos para las mujeres ecuatorianas.

Los hombres que se oponen a la paridad conciben el poder como un espacio masculino y jerárquico donde las mujeres pueden estar como acompañantes, pero no disputar ni transformar la política. Rechazan las acciones afirmativas y mecanismos legales de paridad de género bajo el argumento de la “meritocracia” invisibilizando las barreras estructurales —los sesgos y prejuicios en la base de los partidos, la falta de financiamiento para las mujeres, la violencia— que les impiden llegar y mantenerse en los espacios de poder.

También temen que la paridad altere las reglas del juego político tradicional, donde ellos han sido árbitros y jugadores al mismo tiempo.

§

La experiencia de países como Alemania y Nueva Zelanda, que han tenido primeras ministras mujeres sin contar con leyes de paridad, nos muestra que la presencia de mujeres en altos cargos no depende exclusivamente de las leyes de cuotas.

En Alemania, Angela Merkel, que estuvo entre 2005 y 2021, llegó al poder sin que existiera una ley nacional de paridad, aunque su partido (CDU) sí aplicaba políticas internas para incluir mujeres. Su liderazgo fue estabilizador, racional y pragmático, y marcó un hito como la primera mujer en ocupar la Cancillería. Merkel aumentó la visibilidad de las mujeres en la política y generó modelos de referencia para niñas y jóvenes. Sin embargo, su gobierno no impulsó una agenda feminista de política pública para generar más igualdad.

En Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, que gobernó entre 2017 y 2023, llegó a ser Primera Ministra a los 37 años, sin cuotas obligatorias en el sistema electoral, pero con un sistema de Representación Proporcional Mixta, que combina representación proporcional de género e interculturalidad con representación territorial, y resulta más inclusivo de mujeres, pueblos indígenas y otras minorías, incluso sin una ley de paridad formal.

Fue reconocida por un liderazgo empático, firme y centrado en el bienestar, especialmente durante la pandemia. Arden promovió políticas con enfoque de género, conciliación entre vida laboral y familiar, y una política exterior feminista. Su gabinete fue uno de los más diversos del mundo: incluyó personas LGBTIQ+, indígenas maoríes y mujeres en cargos clave.

Nueva Zelanda y Alemania nos enseñan que el liderazgo de las mujeres puede emerger sin paridad legal cuando existen condiciones democráticas más abiertas, cultura política inclusiva y partidos que valoran el liderazgo femenino. Los dos países visibilizan nuevas formas de liderazgo, menos autoritarias y más humanas, rompen estereotipos de género y abren camino para que más mujeres participen.

Pero también muestran límites: la llegada de una mujer no garantiza un cambio estructural porque el sistema sigue siendo desigual si no hay reformas profundas. Sin leyes de paridad, la participación femenina depende del “buen criterio” de los partidos, lo cual genera condiciones para retroceder fácilmente. La representación simbólica no basta si no hay transformación del poder y de las reglas de juego.

Y sí, tener mujeres en el poder es necesario, pero no suficiente. La democracia paritaria es una forma de garantizar igualdad, permanencia y transformación real del sistema político. Y esta es una tarea sostenida que exige compromiso de todos los actores políticos, a mediano y largo plazo. No se logra con una Angela o una Jacinda.

Varios países con cuotas o paridad obligatoria, como Ruanda, México y Costa Rica, alcanzan niveles cercanos o superiores al 50 %. En Europa con partidos de cuotas voluntarias, como Suecia y España, se mantienen alrededor del 45 %. En el caso de Nueva Zelanda, el Sistema proporcional mixto más listas paritarias, también promueve una representación equilibrada, sin necesidad de leyes estrictas basadas en una cultura inclusiva y un compromiso de todos los actores políticos.

Las experiencias de estos países evidencian que las leyes de cuota o paridad obligatorias posibilitan el logro de una representación más elevada.

§

La democracia se basa en el principio de igualdad y representación. Si las mujeres, que son el 51.3% de la población, están subrepresentadas en los espacios de decisión, esa democracia es parcial, excluyente y desigual.

La paridad no se trata solo de números, sino de cambiar la forma en que se ejerce el poder. Las mujeres llevan otras prioridades, lenguajes y maneras de liderar, por ejemplo, vinculadas al cuidado (las tareas de la casa, cuidar a los niños o ancianos, siempre recae en las mujeres).

La paridad también es importante porque corrige desigualdades históricas: la política fue diseñada para excluir a las mujeres. Es una acción afirmativa de justicia, que abre el camino a la igualdad sustantiva.

Una democracia con paridad es más representativa, más plural, más legítima. Mejora la calidad de las decisiones porque incluye más voces y más experiencias. La paridad también rompe estereotipos de género, inspira a nuevas generaciones y muestra que las mujeres no solo pueden estar en política sino que deben estar en la política.

Además, el Estado ecuatoriano ha firmado obligaciones internacionales ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU y el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) de la OEA que debe cumplir. En estos documentos se incluyen medidas para asegurar la participación política plena, libre e igualitaria de las mujeres, para aplicar medidas afirmativas (cuotas, paridad, alternancia) cuando existan barreras estructurales, y transformar las estructuras institucionales, legales y culturales que perpetúan la exclusión de las mujeres del poder, entre otros.

Aunque parezca evidente para algunos, es clave señalar que las demandas feministas de las últimas décadas se convirtieron en derechos, algo que es fundamental para la convivencia democrática. Estos derechos transforman las violencias, discriminaciones y desigualdades de asuntos privados en asuntos públicos y exigibles. Por ejemplo, es en una ley donde se reconoce la violencia psicológica lo que permite que las mujeres puedan denunciar y así salir de un entorno donde son maltratadas.

Este principio es una conquista clave. Cuando el Estado reconoce un derecho y lo convierte en parte de su marco jurídico e institucional, ya no puede ser indiferente, tiene la obligación jurídica y política de garantizarlo, protegerlo, respetarlo y promoverlo.

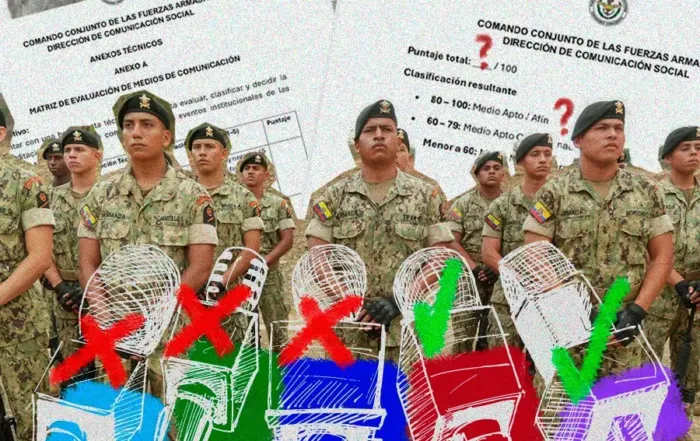

La eliminación del numeral 9 del artículo 99 del Código de la Democracia no es un detalle menor, es un retroceso grave que borra la base legal de la paridad en las elecciones de los binomios.

Con esta eliminación, la garantía de participación equitativa entre mujeres y hombres queda al arbitrio de la voluntad de los partidos políticos y de quienes gobiernan. Y ya sabemos lo que eso significa. La historia reciente del país nos lo ha mostrado con toda claridad.

El primer ejemplo es la exclusión de la vicepresidenta Verónica Abad del ejercicio del poder, su persecución y la violencia política de género que sufrió, incluida la suspensión injustificada de sus derechos políticos. El segundo, el desconocimiento de Rosalía Arteaga como legítima sucesora presidencial. El tercero, la constante supresión de funciones y atribuciones de viceprefectas y vicealcaldesas, a quienes se las ha violentado, marginado y excluido, como el caso de la vice alcaldesa de Paltas, Yennifer López, o la vicealcaldesa de Celica, María Salomé Ludeña.

Eliminar la paridad legal en los binomios es abrir la puerta a que se repita la historia de exclusión de las mujeres en Ecuador y constituye un acto de violencia política institucional de género contra las mujeres ecuatorianas. Es debilitar el principio democrático de igualdad sustantiva y silenciar la voz de las mujeres en los espacios de decisión.

La paridad no es un favor, es justicia. Y no habrá democracia plena mientras el poder siga siendo un club de hombres con miedo a la igualdad.

Únete a la GK Membresía y recibe beneficios como comentar en los contenidos y navegar sin anuncios.

Si ya eres miembro inicia sesión haciendo click aquí.