El soldado habla despacio. La voz le tiembla. Hace una pausa, como si calibrara los daños, antes de liberar su respuesta:

—Nos exigen resultados. Se busca que el personal militar encuentre drogas, armas, que capture a criminales. El problema es que nosotros no tenemos inteligencia, ni información. No nos orientan hacia los objetivos específicos. Entonces, el personal militar, por cumplir con las misiones, captura a un grupo de delincuentes y por obtener información les empiezan a torturar. Lo mismo ocurría en las cárceles.

—¿Les están aplicando el submarino?, ¿los torturan con corriente?

—No, corriente no. Les tapamos la cabeza con una funda, les cubrimos la boca y la nariz. Se les bota bastante agua. Esto les causa desesperación y asfixia. Ahí dan información. Pero eso no está autorizado para nadie. Eso no se debe hacer. Hay militares que, ya digo, se dejan llevar. Llegan a un lugar y le ven sospechosa a una persona de estar en un GDO [grupo de delincuencia organizada] porque tiene tatuajes.

Para él, un militar que denuncia haber sido amenazado y alertado de un posible atentado en su contra por el líder de una banda criminal que habría cooptado a uno de sus compañeros, la presión por mostrar “resultados” en la guerra interna puesta en marcha en Ecuador ha hecho que los protocolos internos de las Fuerzas Armadas queden archivados en el papel.

En la práctica, reconoce, se ha dado paso al uso de métodos prohibidos, como la tortura. Dice el soldado que, sin dirección y supervisión militar efectiva en las misiones, el conflicto armado interno se ha convertido en un campo abierto para el incremento de crímenes cometidos por sus propios compañeros.

Que Ecuador esté en guerra interna fue una decisión del presidente Daniel Noboa, quien la oficializó el 8 de enero de 2024 con un decreto durante su primer mandato. Con la declaratoria, el gobierno identificó a 22 bandas criminales como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes y encargó su “neutralización” a las Fuerzas Armadas.

La guerra interna despojó a los soldados de uniforme oliva de sus funciones naturales: custodiar las porosas fronteras ecuatorianas, resguardar la soberanía nacional y operar en contextos de defensa externa. Asumieron misiones no militares: la gestión indefinida del sistema carcelario —desde hace más de un año y medio— y su despliegue en patrullajes urbanos, que los ponen cara a cara con la población civil. Tareas que son, principalmente, policiales.

Aquella transformación operativa, dicen los expertos, abrió la puerta a más abusos militares en las calles.

Tierra de Nadie y CONNECTAS detectaron, con información de la Fiscalía, que en el primer año de guerra interna las denuncias por abusos militares, policías u otros funcionarios públicos aumentaron. Delitos como la tortura se cuadriplicaron: pasaron de 52 casos en 2023 a 195 en 2024. Las ejecuciones extrajudiciales crecieron de 6 a 19 y las extralimitaciones en la ejecución de un acto de servicio incrementaron de 118 a 272.

Las denuncias de desapariciones forzadas se duplicaron: pasaron de 12, documentadas en 2023, a 26, en 2024.

En contraste, este equipo de investigación identificó en el mismo año, a partir del cruce de testimonios, el registro del Comité Permanente para la Defensa de Derechos Humanos de Guayaquil y trabajo de campo, a 43 personas que desaparecieron después de haber sido aprehendidas en operaciones y allanamientos irregulares ejecutados por militares.

La mayoría ocurrió durante la noche y la madrugada, en tres provincias costeras: Los Ríos, Esmeraldas y Guayas. Ocho de esas personas, incluyendo a los niños de Las Malvinas, fueron encontradas sin vida.

Para entender mejor el trasfondo de los abusos, este equipo revisó cientos de documentos judiciales, informes reservados, protocolos internos de las Fuerzas Armadas y entrevistó a ocho militares en servicio activo y pasivo, exoficiales de inteligencia, agentes investigadores, expertos, funcionarios públicos, familias de víctimas y las organizaciones que las asisten.

Sus testimonios y la información recabada en los documentos ofrecen una radiografía de una guerra interna sin estrategia definida, atravesada por una arista poco explorada: la presión a los militares dirigida para lograr la captura de criminales de alto valor y decomisos de armas y drogas, que ha generado aprehensiones arbitrarias, la tortura como método de extracción de datos para nuevas detenciones frente a la ausencia de operaciones de inteligencia y el desgaste de militares enviados a cumplir funciones policiales, para las que su formación táctica y doctrinal no los preparó.

La revisión de los casos y las propias voces de soldados confirman otro hallazgo: dos de los protocolos obligatorios que norman la actuación militar y el uso de la fuerza durante las operaciones contra objetivos militares y fuera de combate no se están cumpliendo.

Dice Luis Córdova, investigador del Observatorio Ecuatoriano de Conflicto, que el nudo crítico de la decisión del gobierno de Noboa es que “ni las Fuerzas Armadas ni la policía están preparadas para un contexto de guerra, peor aún de una guerra urbana. La última guerra que libró Ecuador fue contra el Perú, ¡hace 30 años! Por eso es el problema de inteligencia, de penetración criminal, la falta de coordinación entre las propias fuerzas”.

Córdova advierte que mientras más resultados se les exija —como la desarticulación de organizaciones criminales y la captura de objetivos de alto valor—, más abusos habrá sin garantía de que la información o los resultados que consigan sean verdaderos.

“Ya ocurrió en Colombia con los falsos positivos, cuando mataban a campesinos y los vestían de guerrilleros para alcanzar el número de muertes que se les exigían. Si se les impone más presión política, ellos van a migrar hacia prácticas mucho más extremas de violencia”. Cuestiona que se ha obviado una urgencia: “En Ecuador no existe una política criminal. Los militares no son perfiladores criminales y ese es el gran atolladero: haberles entregado la solución de este problema bajo la expectativa de guerra”.

Es una expectativa que se diluye. En el primer semestre de este año hubo un incremento del 47% de asesinatos, pasando de 3.143 homicidios entre enero y junio de 2024 a 4.619 en el mismo período en 2025, de acuerdo con un reporte del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.

El costo oculto del control militar en las cárceles

En 2024, un militar asumió la misión de garantizar la seguridad de una megacárcel durante varios meses. Cuando llegó, recuerda, se hizo cargo de uno de los filtros de la prisión, una labor que debía estar en manos de la policía y los guías carcelarios.

“Me di cuenta de que no había control y los policías dejaban entrar las drogas y los celulares. Haciendo las rondas nos informaban que un policía tenía ingresos de 20 mil dólares por los celulares. Imagínese, porque cada celular que cuesta afuera unos trescientos dólares, aquí llega a costar más de mil”. Entonces, cuenta, comenzó con la búsqueda de caletas, drogas y armas.

Sin embargo, el oficial reconoce que el control militar de las cárceles profundizó un problema estructural: “Empezamos a tener más contaminación del personal. Se ha recomendado que se cumplan con los relevos, porque usted no puede pasar más de tres meses en la cárcel, sino que por falta de personal, se les mantiene más tiempo. Ese ha sido un riesgo terrible”.

Asumir ese riesgo tuvo efectos: quince militares fueron detenidos en junio de 2024 cuando habrían intentado ingresar, al menos, veinte celulares, tablets, y dinero en efectivo a La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Ecuador, asentada en Guayaquil, donde están confinados líderes criminales categorizados como “objetivos de alto valor”. Los soldados trabajaban, precisamente, en el perímetro de seguridad de la prisión.

En agosto de ese mismo año, otro militar fue detenido después de encontrarlo con computadoras, celulares, cigarrillos y cargadores en la zona de filtros de la prisión regional de Guayaquil.

En junio de 2025, hubo una nueva alerta: diecinueve soldados y dos guías carcelarios fueron procesados por haber participado, supuestamente, en la fuga de Federico Gómez, alias Fede, el líder de la banda criminal Los Águilas, quien escapó de la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, vestido de militar.

Mientras varios militares caían por contrabando, los abusos crecían al otro lado de los muros. En una carta enviada desde la cárcel de Esmeraldas, provincia fronteriza en el norte del país, recibida por este equipo de investigación, un interno suplicó ayuda. Contó que vio cómo militares golpeaban los pulmones y quebraban tres dedos a uno de sus compañeros de celda, contagiado de tuberculosis. “A otro ppl [persona privada de la libertad] lo sacaron por la puerta de atrás porque le encontraron un celular que le vendió un militar”, escribió con un lápiz en tres hojas blancas resquebrajadas.

Un hombre excarcelado, que cumplió su condena en la misma prisión donde trabajó el oficial militar, relató que más de una vez fue torturado por soldados con descargas eléctricas para obtener información sobre caletas de droga.

Desnutrido, con la piel pegada a los huesos, dijo que fue golpeado cuando reclamó que le permitieran comer. “Me rebelé con ellos. Era mejor que me maten con un tiro, pero no, lo hacían así, despacio”, dijo.

La militarización de las prisiones prometía reducir la criminalidad en el sistema penitenciario, cuyo control está fragmentado por el liderazgo de bandas criminales que desde años atrás ocasionó centenares de muertes: 680 internos fueron asesinados brutalmente en 17 masacres carcelarias, entre 2018 y 2023.

Pero el cumplimiento de ese objetivo está en entredicho: 455 personas presas murieron en las prisiones entre enero de 2024 y abril de 2025, revela un informe de la Defensoría del Pueblo al que este equipo tuvo acceso, que cita datos entregados por la autoridad carcelaria de Ecuador.

Sin embargo, en ningún caso se ha precisado la causa de muerte, según consta en el documento. Tampoco se conoce si en ese balance están incluidos los asesinatos de 17 presos en la masacre de noviembre de 2024, en la militarizada Penitenciaría del Litoral de Guayaquil.

Para la Defensoría del Pueblo, las 455 muertes son un síntoma de fracaso: “El Estado no ha podido reducir las muertes en el interior de las cárceles, llegando a un número de muertes similar a los años de las masacres carcelarias”. La institución concluye que, independientemente de las causas, “se consideran muertes potencialmente ilícitas”.

Desaparecer en nombre de la guerra

La tortura cruzó el umbral de las prisiones. Desde que la guerra interna comenzó en Ecuador, hay un factor común entre los casos de presuntas detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas cometidos por militares en las calles: el uso de tortura como método para obtener información.

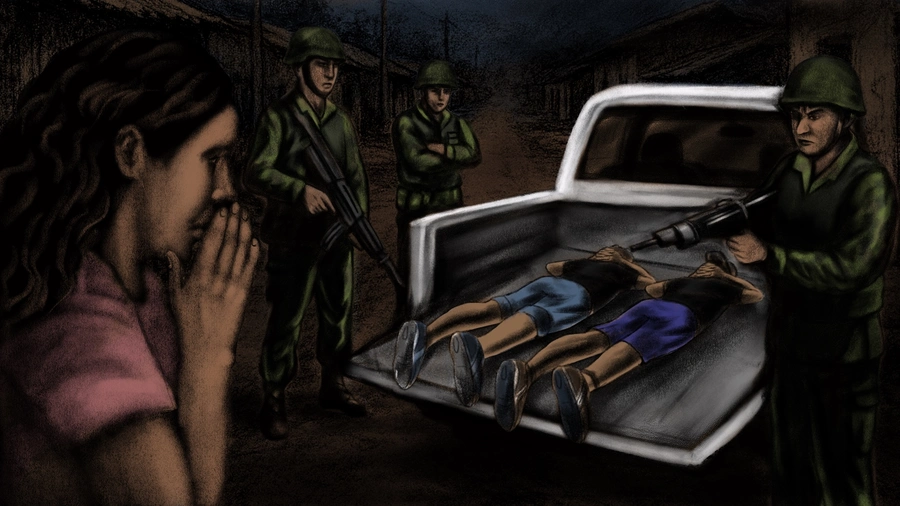

A las cuatro de la mañana del 3 de septiembre de 2024, Sebastián y su primo José, de 17 y 16 años, fueron aprehendidos por militares que irrumpieron en la casa de José en Babahoyo, un cantón de la provincia de Los Ríos, que concentra la mayor cantidad de denuncias de desapariciones forzadas.

Catorce días después, el 17 de septiembre, Sebastián apareció y contó a la policía que fueron llevados a las instalaciones del Cuerpo de Bomberos de Montalvo, un cantón aledaño, para encerrarlos en cuartos diferentes, donde había más personas retenidas.

Sebastián dijo que militares sacaban por las noches a los jóvenes detenidos, incluido José, para que dieran información sobre armas o caletas de droga durante varias noches. Dijo que el 10 de septiembre, los soldados los embarcaron en una camioneta a él, a su primo y a otro hombre, camino hacia una zona rural donde los militares los golpearon y los amenazaron de muerte si no entregaban información. Suplicó que no lo asesinaran.

A los pocos minutos, escuchó dos disparos. No volvió a ver a su primo José ni al otro hombre. Sebastián dijo que días después dio información a los militares y lo abandonaron en una parroquia rural.

Pero su regreso fue corto. Tras contar lo que ocurrió con él y su primo, los militares lo detuvieron, de nuevo, el 28 de noviembre. Desde entonces, no hay rastro sobre el paradero de ninguno de los dos. Sus historias son el rostro de decenas de víctimas y familias que aún buscan a sus hijos durante el conflicto armado.

Mientras los abusos se multiplican, el gobierno expidió la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional en junio de 2025, que abrió la puerta para allanamientos sin orden judicial e indultos con efecto diferido a uniformados procesados por crímenes relacionados con el conflicto armado interno en cualquier etapa previa a la sentencia. Entre ellos, ejecuciones extrajudiciales y extralimitaciones en el uso de la fuerza.

Disparos fuera de protocolos

Incluso en una guerra hay reglas.

En dos documentos confidenciales, obtenidos por Tierra de Nadie y CONNECTAS, se explican los dos tipos de reglas y normas que los soldados deben seguir, dependiendo del tipo de misión que realicen.

Por un lado, están las reglas de enfrentamiento: son 48 normas que se aplican para regular el uso de la fuerza cuando los soldados ejecuten operaciones o combates contra grupos armados y objetivos militares durante el conflicto armado interno. En este protocolo, la fuerza letal puede aplicarse exclusivamente contra personas y objetivos militares identificados, que representen una amenaza inminente.

Por otro lado, en operaciones rutinarias —como patrullajes o controles en las calles— los soldados deben regirse por otro conjunto de reglas, llamado normas de comportamiento, que contempla 56 disposiciones. En esos casos, la fuerza no es una opción inmediata: solo puede usarse como último recurso, tras intentar calmar la situación y emitir una advertencia clara.

Ambas directrices, explica Luis Altamirano, ex comandante del Ejército, están vigentes en la guerra interna y deben constar obligatoriamente en las órdenes de operaciones de los soldados.

Los dos conjuntos de instrucciones también comparten reglas similares, según la misión. Una de las más importantes: la distinción. En combate, los soldados deben diferenciar entre civiles y objetivos militares, mientras que, fuera de enfrentamientos, deben diferenciar a agresores de civiles.Y otra, aún más clara: las arbitrariedades y abusos están prohibidos tanto para civiles como para personas que representen amenazas.

Sin embargo, el ataque militar que mató a Johan Magno, un adolescente basquetbolista, no cumplió con ninguna de ellas.

Los soldados le dispararon por detrás, directo a la cabeza.

—¡Crack!, ¡Crack!— sonaron los tiros de fusil militar, como latigazos fríos que partieron en dos a la noche de celebración del 2 de marzo de 2025, en Puerto El Carmen, un pueblo de la amazónica y fronteriza provincia de Sucumbíos, en pleno feriado de carnaval.

La motocicleta blanca, de asiento negro, derrapó a las diez y media. En ella iban tres adolescentes sentados: Johan Magno, de 16 años; su hermano mayor, Kevin, de 19; y su amigo Carlos*, de 16, quien iba conduciendo. Los tres, que se hicieron amigos entrenando básquet, volvían al parque central del pueblo, donde su familia y cientos de sus vecinos celebraban, a dos calles, la elección de la reina del carnaval.

Pero las balas los alcanzaron y la fiesta se apagó en segundos.

Primero se desplomó Kevin, quien recibió una bala en la cabeza. Pocos metros después, mientras intentaban llegar a la Capitanía de la Armada del pueblo, cayeron Carlos y Johan, alcanzado por un tiro que le atravesó el cráneo.

Treinta y nueve horas después del ataque, Johan murió debido a una hemorragia cerebral, reveló su autopsia, causada por el disparo en su cabeza, a la una y media de la tarde del 4 de marzo. Kevin permaneció atrapado en una unidad de cuidados intensivos durante tres meses, mientras trataban los daños neurológicos en su cabeza, y Carlos* fue el único sobreviviente sin heridas graves.

Un día después del ataque, el 3 de marzo, el pueblo de Puerto El Carmen hizo una protesta pacífica. Familiares y vecinos elevaron fotografías de Johan, un adolescente de tez morena y cabello rizado, y caminaron hacia las instalaciones del batallón militar para exigir explicaciones, El coronel a cargo respondió: “Yo llamo a la calma de todos ustedes. Nosotros, como parte de este cantón, nos solidarizamos y estamos prestos a cualquier investigación por parte de los organismos competentes se realice. El batallón no va a ocultar nada”, prometió.

El pueblo insistió: ¿por qué dispararon a tres amigos desarmados, sin ningún vínculo con grupos criminales?

Los amigos paseaban en la motocicleta que un vecino cercano les prestó, sin saber que una hora antes, a las nueve y media de la noche, supuestos miembros de los Comandos de Frontera, un grupo armado irregular de Colombia, abrió fuego desde el río Putumayo contra las instalaciones del Batallón de Selva N°55 Putumayo del Ejército, a dos kilómetros del parque central. Querían recuperar un cargamento de 130 tanques de combustible decomisado dos días antes.

Desde el batallón, tres vehículos —un patrullero policial, una camioneta blanca militar y otra negra— salieron con militares y policías armados a patrullar el perímetro de las instalaciones.

Embarcados en la motocicleta, los tres amigos tomaron una calle que los dirigía al parque, cuando fueron interceptados por las luces de una camioneta negra militar, según confirmó este equipo a través de fuentes reservadas. Se asustaron e intentaron dar la vuelta hacia la Capitanía de Puerto El Carmen, propiedad de las Fuerzas Armadas.

Kevin Magno, aún con heridas graves en su cráneo y después de haber perdido su ojo izquierdo, aceptó ofrecer su testimonio para esta investigación.

“Solo vi una luz blanca. Me acuerdo que alumbraban. Alguien dijo: ¡paren! Escuché un tiro, y caí. Luego, escuché otro y vi como cayó mi hermano, que estaba agarrado del asiento”, recuerda. Kevin dice que no sabía que eran militares quienes los abordaron. “Pensé que eran policías. Creo que Luis giró porque no quería que le quiten la moto, que era de nuestro vecino”, recuerda.

Un video, al que este equipo tuvo acceso, muestra a Kevin temblando, tendido sobre el cemento, con el rostro cubierto de sangre por el impacto del disparo. En las imágenes, Kevin tiene un chupete dulce en su boca, que saboreaba cuando estaban paseando: “Me intenté provocar el vómito con el chupete. Alguien dijo: éste está vivo y ya luego se amontonó la gente”. No recuerda nada más.

En la escena del ataque fueron encontradas dos vainas usadas y un cartucho calibre 5.56, las mismas municiones empleadas por los militares durante ese fin de semana.

La muerte de Johan, investigada como una extralimitación en un acto de servicio, demuestra la violación de varias normas de comportamiento que los militares debieron aplicar. Si bien los soldados querían atrapar a miembros de un grupo armado, Johan, Kevin y Carlos no lo eran. No distinguieron entre civiles y objetivos, según establecen sus protocolos internos.

Las Fuerzas Armadas no han justificado el ataque. Las normas de comportamiento prohíben el uso de fuerza letal sin una amenaza inminente a la vida. No hay registro de que los tres adolescentes estuvieran armados.

Dice un militar de rango medio que historias como las de Johan han impulsado a viajar a oficiales como él a varias zonas para hacer recomendaciones a los soldados que participan en las operaciones. “Que no hagan persecuciones, una de ellas. Se daba el caso de que, de pronto, algunas personas eludían los controles militares por nervios y hacían la persecución, les disparaban y había muertos. Por eso: prohibida la persecución”. Pero su recomendación, relata, no fue bien recibida. “Ellos me decían frustrados: ‘y entonces, ¿qué mismo hacemos?, ¿a quién obedecemos?’”.

Sus protocolos también exigen que, en caso de que sea necesario el uso progresivo de la fuerza, las unidades militares debían registrar sus acciones en fotografías, videos u otros medios. Sin embargo, no hay indicios de que esa documentación exista.

Casos como el de Johan deben investigarse a la interna de manera profunda, dice el ex comandante del Ejército Luis Altamirano. “Estos actos, lógicamente, están fuera de toda norma. Si decimos que hay una formación en derechos humanos, en procedimientos, que hay niveles de supervisión, algo falló y es una obligación superior”, cuestiona.

Este equipo solicitó datos y entrevistas al Ministerio de Defensa y al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas sobre los procesos disciplinarios que lleva a cabo la institución. No hubo respuesta.

El general en servicio pasivo Alexander Levoyer, quien fue el primer jefe de Operaciones de las Fuerzas Armadas del conflicto armado interno, dice que los militares respetan los derechos humanos. Si bien los protocolos internos son claros, reconoce que, ya en operaciones, “hay una línea muy tenue en pasar de la teoría a la práctica para un subteniente, un capitán o un mayor [oficiales]. Es muy delicado. Usted tiene que esperar a que le disparen para poder responder”. Dice que en esa línea hay un riesgo de “malos procedimientos”.

Para Luis Córdova, entender el ethos militar es clave para ir a lo profundo de los abusos. Dice que uno de sus principales elementos es la “hipermasculinización” de los soldados, que los moldea bajo un ideal de dureza y desvaloriza a quienes perciben como débiles. Así, explica, las prácticas castrenses que forjan ese ethos militar procuran la máxima inhibición emocional para hacer del soldado un individuo incapaz de mostrar empatía frente a las personas asumidas como “enemigos”.

Existe un contexto psicológico en la cultura militar, dice Córdova. “Estás jugándote la vida. Es decir: es tu vida o la de los otros”.

La guerra interna de Ecuador desaparece a sus propios hijos

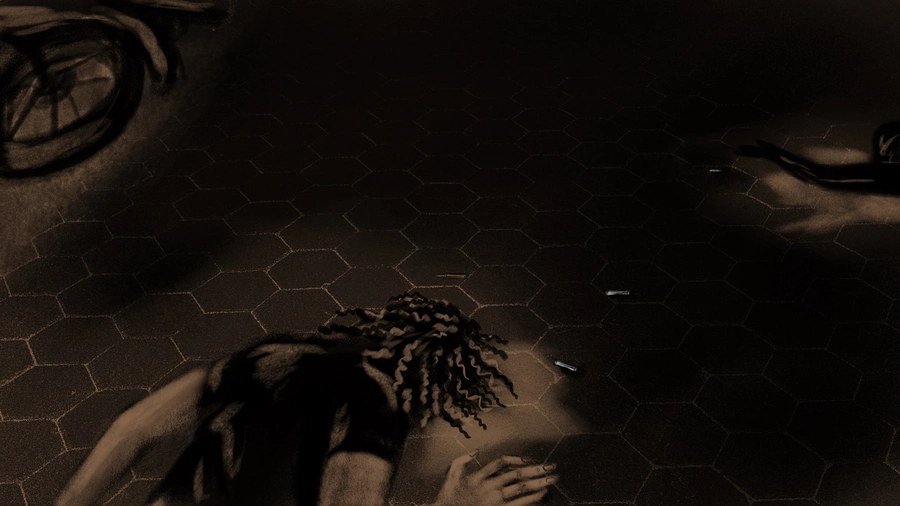

Fue una aprehensión relámpago. Duró apenas tres minutos.

Dave Robin Loor y Juan Daniel Santillán, dos albañiles de 20 y 27 años, iban a comprar empanadas en la calle Jimmy Izquierdo, una de las más comerciales del cantón Ventanas, en la provincia de Los Ríos, cuando una camioneta blanca, los interceptó a las cuatro y treinta y tres de la tarde del 26 de agosto de 2024.

Cinco militares, ocultando su identidad con pasamontañas negros, registraron a los jóvenes, quienes no se resistieron y entregaron sus celulares, según se observa en dos videos que muestran la detención desde diferentes ángulos y a los que este equipo tuvo acceso. Ambos fueron subidos al balde de la camioneta y llevados a calles cercanas a la casa de Dave Loor. Las imágenes evidencian que los soldados los revisaron de pies a cabeza, palpando cada parte de su cuerpo, sin hallar armas.

Alertada por su hermano, Lucía*, madre de Dave, quien ahora forma parte del Sistema de Testigos Protegidos de la Fiscalía, corrió hacia las calles Quito y Héctor Cabrera, una intersección que está a 250 metros de la vía en la que los jóvenes fueron detenidos. Allí vio a su hijo boca abajo, tendido en el cajón de la camioneta militar.

“Traté de acercarme a los militares para preguntarles qué pasaba, cuando uno de ellos me golpeó con el fusil en la pierna y me dijo: ‘sale, sale’, mientras los vecinos veían”, recuerda Lucía. Durante las siguientes horas, ella y su esposo buscaron a Dave en varios sectores rurales. Llegaron a una zona llamada Carlos Carriel, donde hay canales de agua.

“La gente estaba alarmada, porque veían que iban las camionetas de los militares. Pero nadie quería hablar, hasta que una señora nos dijo que por ahí habían pasado”. Siguiendo el camino, Lucía encontró a un joven desnudo, a quien había visto horas antes en la cabina de otra camioneta cuando le impidieron ver a su hijo. El joven contó a la policía que había sido torturado, que militares lo amenazaron con matarlo si le encontraban fotos que lo vincularan a una banda criminal. También aseguró que, después de ser liberado, vio que los soldados se llevaron a Dave y otros jóvenes.

Cuando llegó a su casa, en la noche, Lucía la encontró desbaratada. “Mis vecinos dijeron que los militares entraron a mi casa. Alcancé a grabar todo: se llevaron mi laptop, zapatos, gorras de Dave y dinero. No imaginé que se lo habían llevado a mi hijo a la casa”, reclama Lucía.

La única versión oficial sobre esta desaparición, investigada como forzada por la Fiscalía, fue la de un militar a cargo de las operaciones en Ventanas, quien aseguró que no podía dar un “juicio de valor y determinar si son militares de otras unidades o si son civiles vestidos de militares”.

Sin embargo, un documento oficial del Grupo de Fuerzas Especiales N.25 Base Sur del Ejército, al que accedió este equipo, confirmó que sí fueron militares quienes retuvieron a los dos jóvenes. Los soldados estuvieron a cargo del capitán Roger Robalino, miembro de una unidad élite que no tenía competencia para hacer controles en Ventanas, sino en cantones aledaños, según el reporte.

El capitán Robalino, quien trabaja en una megacárcel, admitió en el informe que él y sus compañeros detuvieron a los dos jóvenes porque pensaron que era una de tres motocicletas sospechosas a partir de la alerta de un hombre que denunció el robo de su vehículo. Dijo que evadieron un control militar y que, incluso, Dave Loor se habría identificado como parte de una banda criminal llamada Los Pájaros Locos, dedicada a robar carros para luego extorsionar a sus dueños.

A las seis y media de la tarde, los habrían liberado en un barrio conocido como Las Malvinas por falta de pruebas, de acuerdo con el documento.

Los protocolos internos militares establecen que la aprehensión de una persona es permitida solamente cuando es descubierta en un acto delictivo flagrante, no por sospecha como ocurrió con los amigos. Tampoco fueron llevados ante una autoridad, según lo norma el código penal ecuatoriano. Las normas, además, prohíben arbitrariedades y abusos, como la tortura que narró el joven que Lucía encontró cuando buscaba a su hijo. También dijo que vio a Dave Loor por última vez en el balde de la camioneta militar.

Ocho meses después, el 3 de abril de 2025, el capitán Robalino debía rendir su versión sobre la desaparición de los jóvenes ante la Fiscalía. Decidió acogerse al silencio.

Diana Roca, tía de Dave Loor Roca, desaparecido el 26 de agosto de 2024 después de haber sido detenido por una patrulla militar en el cantón Ventanas, en la provincia costera de Los Ríos. Fotografía de Ramiro Aguilar Villamarín para CONNECTAS.

Para uno de los agentes investigadores que ha seguido este caso —y otros más en la costa ecuatoriana—, actuaciones militares como la del capitán Robalino evidencian que los soldados hacen un perfilamiento “de presunto delincuente por la apariencia física” y que, a través de torturas, intentan conseguir información. Pero ese no es un trabajo de inteligencia legal, cuestiona el agente, que lo define como “una operación improvisada en el que se aplica el derecho penal del enemigo, que está prohibido”.

El agente investigador repasa uno de los casos más graves que ha conocido y que forma parte de los analizados para esta investigación: la desaparición de los hermanos Manolo y Kleiner Pisco, de 17 y 15 años, respectivamente, su cuñado Miguel Morán, de 21 años, y Bryan Torres, de 16, el 6 de diciembre de 2024.

Nadie ha podido precisar su paradero desde que un grupo de militares se los llevaron tras irrumpir en la Hacienda la Fortaleza, asentada en una zona rural de Milagro, en la provincia de Guayas.

Manolo y Kleiner, ambos estudiantes, y Miguel, agricultor, habían llegado a la hacienda —por recomendación de un amigo de su padre— el 30 de noviembre. Dice Annia Pisco, su hermana mayor y pareja de Miguel, que los tres iban a trabajar como estibadores durante las vacaciones de diciembre.

Aún no está claro cuál fue el motivo de la incursión militar. Trabajadores de la hacienda dijeron haber sido golpeados y encerrados en cuartos por entre ocho y diez militares que habrían ingresado buscando armas. A las siete de la mañana, salieron al notar que los soldados habían dejado la hacienda, con los adolescentes y jóvenes detenidos.

Los empleados encontraron las cámaras de vigilancia dañadas; las ventanas de algunas puertas y varios candados estaban rotos. Un informe policial presentó las imágenes que muestran los daños.

Pero el agente investigador arroja una luz de evidencia. Tras el allanamiento a un centro de monitoreo de cámaras de la alcaldía del cantón, se analizó una serie de videos y fotografías del día de la desaparición que “muestran a personal militar saliendo [de la hacienda] aparentemente con sábanas con sangre sobre lo que parecen ser cuerpos”.

La familia de Manolo, Kleiner y Miguel aún los buscan vivos.

Este equipo también accedió a un video que revela las últimas imágenes de Fardi Muñoz, de 19 años, y Bruno Rodríguez, un joven de 23 años con discapacidad intelectual, antes de ser desaparecidos luego de una detención militar en la ciudad de Esmeraldas, el 30 de enero de 2024.

Las imágenes muestran cómo dos militares apuntan con sus armas a los jóvenes, encogidos y agachados. Un soldado dispara directamente en la pierna a uno de ellos, que se retuerce del dolor. Ocurrió durante el primer mes de la vigencia de la guerra interna, mientras Fardi y Bruno iban a una tienda, de acuerdo con el Comité Permanente para los Derechos Humanos de Guayaquil, una organización social que ha documentado y ha asistido los abusos estatales en el contexto del conflicto armado.

Ese video es la principal prueba que tienen las familias de Bruno y Fardi, que los han buscado, incluso, en las prisiones y cementerios de Esmeraldas. Sin rastro sobre qué hicieron los militares con ellos, aún esperan que la Fiscalía avance en la investigación de su desaparición.

El gobierno de Daniel Noboa no ha dado respuestas sobre ninguna de estas historias. Pero el silencio se rompe con el reclamo de cientos de familias que, con la ausencia de los suyos, llenan las calles de exigencia. Buscan a sus hijos desaparecidos en una guerra interna que, dicho por las propias voces de los militares, avanza sin estrategia. Sin rumbo.

*Nombres protegidos para garantizar la seguridad e integridad de las personas que ofrecieron sus testimonios para esta investigación.

Esta es una investigación de Tierra de Nadie y Connectas, cuyos aliados de difusión son GK, Plan V, Tinta Digital, Lupa Media, Radio Sonorama, BN Periodismo, Indómita, La Barra Espaciadora y Fundación Milhojas.

Únete a la GK Membresía y recibe beneficios como comentar en los contenidos y navegar sin anuncios.

Si ya eres miembro inicia sesión haciendo click aquí.