Había sido un día pesado y abrumador: la lluvia, el trabajo, las intrincadas y sutiles tensiones de las relaciones. El cine parecía una segura salida de la realidad —un escape deseado, un fling con la ficción: todo eso que no sucede pero que nos gustaría que pase. Pero si algo tiene este arte es la capacidad fantástica y permanente de tendernos trampas. Esta noche de febrero, el engaño se llamaba Close, una de las nominadas al Oscar 2023 en la categoría de mejor película extranjera (formalmente, “internacional”).

Lejos de permitirme refugiarme de las vicisitudes cotidianas, este largometraje belga dirigido por Lukas Dohnt, estrenado (y premiado) en Cannes en 2022, me enfrentó con los dolores arrastrados de la adolescencia masculina y las amistades que la vida nos arranca de cuajo.

(Si no la has visto, este es el momento de abandonar este texto)

Close cuenta la historia de dos amigos de 13 años, Rémi y Léo, interpretados superlativamente por Gustave De Waele y Eden Dambrine. La potente actuación de Dambrine, un chico de 13 años (De Waele tiene apenas 4 más), es una bofetada de miradas de incomprensión propia y del mundo, de dolor irresuelto y puro como un veneno fulminante. Hay tantos chicos dentro de Léo gracias a la ejecución magistral de Dambrine, que uno piensa que la unidimensionalidad desabrida es un pecado capital que debería tener como condena la prohibición del estreno de las películas.

Volviendo a Close: Rémi y Léo son dos adolescentes que tienen una amistad estrecha y fluida. Hay ciertos guiños de una intimidad natural y sin etiquetas —que el espectador (especialmente el de ciertas latitudes) no demora en desnaturalizar y etiquetar.

Aún así, nada resulta totalmente enunciado: sí duermen en la misma cama, se cuentan historias y se hacen promesas sobre su futuro, pero no hay un beso, ni una caricia reveladora, ni una palabra definitoria. Son dos jovencitos hermosos, a los que el verano, idílico y bucólico entre los campos de flores que trabajan sus familias en la Bélgica rural, se les ha terminado. Deben volver a la escuela.

Ahí todo empieza a torcerse. Unas compañeras les preguntan si son pareja. Léo lo niega, fastidiado. “Somos cercanos porque somos mejores amigos”, responde. “Somos casi hermanos”, contesta tajante. Rémi, siempre más intrigante y predispuesto, prefiere el silencio. El acoso continúa y la incomodidad de Léo aumenta. No quiere que la gente piense que es homosexual; quizá no quiere defraudar al nuevo status quo del que es parte.

Rémi y Léo, sentados ya en la escuela que les cambia la vida. Fotografía cortesía de A24.

Se aleja de su amigo. No quiere dormir junto a él y se cambia de cama. Cuando Rémi lo sigue, Léo le pide que se vaya, y se engarzan en una pelea de torpes manotazos. En el desayuno, el quiebre es evidente —salvo para los padres de Rémi, sentados en la misma mesa. La incapacidad de los adultos de leer a los adolescentes se vuelve latente.

Rémi llora. Léo se queda en silencio. Ya en la escuela, la brecha sigue creciendo: el terremoto de crecer —producto del desplazamiento de las placas tectónicas hormonales— sigue abriéndola, separándolos, volviéndolos incompatibles. Rompiéndoles el corazón, a cada uno a su manera.

Rémi se envuelve en sí mismo. Está claro que es un chico sensible y con tendencias depresivas. Aún así, parece —parece, porque nada es explícito, una vulgaridad recurrente en el cine pretencioso pero superfluo del que es mejor no hablar— que tiene mucho más claro quién es. Lo que quizá sea también el origen de su tristeza crónica.

Léo empieza a explorar nuevas amistades y aficiones: habla de las estrellas del fútbol mundial con varios compañeros (Mbappé, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho) y aprende a jugar hockey sobre hielo. La metáfora es potente y bordea con lo literal: el chico se refugia tras los petos y una máscara, como muchas veces hemos hecho los hombres para evitar hablar e incluso experimentar lo que sentimos.

Léo aprende a jugar hockey y se aleja de su amigo, una decisión que marcará sus vidas en la película Close. Fotografía cortesía de A24.

Es definitivo: la amistad se ha quebrado y el corazón y la mente de Rémi no lo soportan. Pelean frente a todos. Rémi llora otra vez. Léo minimiza lo que pasa. Después de un viaje de curso feliz, como felices son todas las antesalas de la desgracia, la noticia recorre la escuela: Rémi se ha suicidado.

§

Ese fue el momento en que la trampa cerró sus fauces metálicas sobre el frágil tobillo de la memoria masculina con la que construimos la identidad de los hombres que somos. Buena parte de esa definición viene dada por nuestros amigos. Por su vida y por su muerte.

Entonces lo comprendí. Ahí estaba yo, intentando nadar hasta la orilla de la desconexión, ahogándome en el espeluznante tamaño de la distancia que nos separa de los amigos muertos.

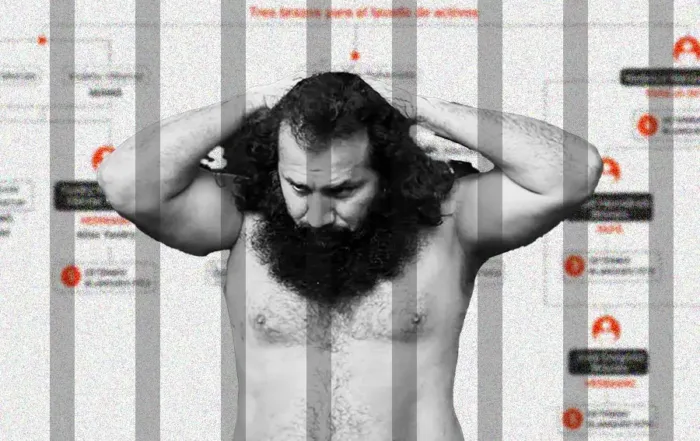

Remi en su habitación. Fotografía cortesía de A24.

Close es bellísima. La calidez, las sombras y los claroscuros marcan su tono, dibujando un estado leve, un bardo entre la infancia y la adolescencia, donde se pierden y se desdibujan tantas cosas antes de volver a crecer, convertidas (convertido) en algo —en alguien— más.

La incomodidad de esa etapa de la vida, la ligereza de la incertidumbre de los afectos y las atracciones. En la dinámica de Léo y Rémi hay algo de la cercanía, complicidad y efímera fascinación varonil que hay entre Oliver y Elio, los personajes de Call me by your name, de Luca Guadanino. Si bien en este es mucho más explícita, Close muestra un preludio de otra etapa de la vida de los hombres, del desamor y la fluidez de la adolescencia.

Close es un círculo perfecto. Abre con un Rémi y Léo juntos, en el campo de flores multicolores, corriendo inseparables. Dos chicos felices. Cierra con Léo corriendo en el mismo campo, pero con la mirada cargada del peso de esa distancia y la ausencia que significa: está solo.

Nos deja donde nos recogió, solo que hechos jirones, como si en lugar de ir al cine hubiésemos pisado una mina antipersonal. Ahora que lo pienso, más que un trampa fue eso: pisar un explosivo.

Porque fue devastador. La película debería venir con una advertencia para quienes hemos perdido súbitamente a un amigo íntimo. Porque Close es, en general, una historia sobre la amistad entre hombres. Y, particularmente, sobre los amigos que se mueren.

La reflexión sobre madurar, sobre salir del espacio de seguridad que nos dan las amistades infantiles y saltar hacia la vorágine de la adolescencia está ahí. La contaminación de la pureza de una relación por los prejuicios, también. La incapacidad que tenemos los hombres de hablar sobre nuestros sentimientos y nuestra preferencia por resolverlos y decodificárnoslos a golpes, igual.

Pero lo que me marcó y me destrozó en los 104 minutos que dura el filme que Dohnt escribió junto a Angelo Tijssens fue el testimonio sobre la irremediable soledad en la que quedamos después de la muerte de un amigo que es como un hermano, o como un primer gran amor —da lo mismo.

Fue un hermoso y brutal retrato de que después de esa pérdida, uno cambia para siempre. Que el dolor y la extrañeza amainan porque la vida sigue. Pero nunca se van. No hay día en que uno no piense en su amigo muerto. Cuando Léo llegue a cumplir cuarenta años en el universo paralelo donde él vive en el plano de la realidad y yo soy una ficción, seguirá pensando en Rémi.

Le contará historias sobre él a una pareja que nunca lo conoció. Serán tantas, tan detalladas y tan repetidas que ella (o él) le dirá “me habría gustado conocerlo” o “a veces siento que lo conocí”.

Recordará con sus amigos el día en que se pelearon en el patio del colegio. Quizá juzgue con menos severidad a los compañeros que lo idealizaron y romantizaron después de que murió: eran los mismos que los habían torturado con sus palabras crueles.

Pensará en él, y aunque se haya convertido en un ateo irredento, le hablará directamente, como si pudiese escucharlo para increparlo: cómo te fuiste a morir. Y los sueños se convertirán en otra forma de trampa: lo verá y le hablará y le pedirá explicaciones. Y Rémi no se las dará. En algunos sueños, le dirá que no lo conoce, que él no se llama Rémi, que lo está confundiendo con alguien más.

Close fue una lección en clave de recordatorio: de la muerte de tus amigos más queridos no hay escapatoria. No importa cuánto te cubras el pecho y la cabeza con petos y máscaras, la vida va a encontrar la forma de partirte un brazo para recordarte que no se puede huir de esa pena.

Léo recoge flores con su familia, una tarea con la que ocupa el vacío que le deja la separación de Rémi. Fotografía cortesía de A24.

Quizá la parte más dura de Close fue ver el reproche de la madre de Rémi a Léo, cuando él le confiesa que su abandono podría haber causado su suicido. “Sal de aquí”, le dice ella. Y él se va, sale corriendo por un bosque a llorar, que es lo único que se puede hacer ante la muerte.

Siempre he sentido que los padres de nuestros amigos muertos nos reprochan que no los hayamos salvado, de una u otra forma. Pero nunca lo había visto en el cine. Quizá fue la esquirla que faltaba para que el corazón terminara por destruirse.

Estoy seguro que también terminan por perdonarnos, pero el resentimiento les queda. Por eso se alejan. Por eso no volvemos a saber mucho de ellos. O porque somos un recordatorio doloroso de lo que han perdido. O solo es parte de mi duelo y mi propia sensación de culpa: ¿qué podría haber hecho para evitarlo aunque lo que pasó estaba completamente fuera de mi control? ¿Sufrió? Lo extraño. Eso también está en Close pero son también ideas y frases de mi propia vida.

La madre de Rémi visita a Léo al pie del ring de hockey en una escena de Close. Fotografía cortesía de A24.

Entonces, uno se desbarata. Empieza a llorar y trata de seguir viviendo. De salir del cine con cierta dignidad, porque la vida sigue y nos arrastra con su corriente indetenible, sin importar dónde queda la orilla del escape que uno ha buscado en una sala de cine.

Uno entra al baño y termina de llorar mientras orina, y luego va y se lava las manos y la cara y se acomoda la capucha del suéter, arrepentido de haber ido pero consciente de que pisar esta trampa era no solo necesario, sino terapéutico. Porque Close es la película más hermosa que jamás habría querido ver y que, al mismo tiempo, nadie debería perderse.

Únete a la GK Membresía y recibe beneficios como comentar en los contenidos y navegar sin anuncios.

Si ya eres miembro inicia sesión haciendo click aquí.