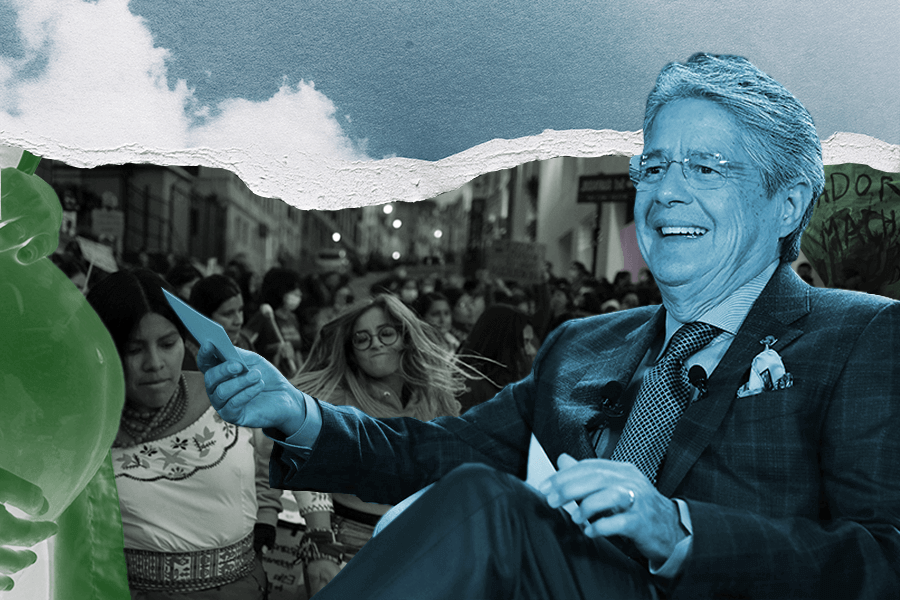

El presidente Guillermo Lasso duda de las mujeres: de su palabra, de su capacidad para decidir sobre sí mismas, de sus motivaciones e incluso de sus vulnerabilidades. Sus dudas se ven en lo que dice y, sobre todo, en lo que hace.

En el espacio gubernamental de los martes, en el que dos periodistas lo entrevistan, Lasso habló sobre el veto presidencial a la ley de interrupción del embarazo en casos de violación enviado a la Asamblea la semana pasada.

Sin sonrojarse, justificó el plazo unificado de máximo 12 semanas para interrumpir un embarazo producto de una violación. En la propuesta original de la Asamblea, se proponía un máximo de 12 semanas para adultas y de 18 para niñas y mujeres en zonas rurales. Ya era bajo, pero al presidente le apareció demasiado. “Existe la posibilidad de que una mujer violentada pueda hacerse un examen médico a los 5 días del acto de violación, y ya puede conocer si se ha producido o no un embarazo, por lo tanto las 12 semanas es un plazo realmente en exceso”, dijo hoy el presidente Lasso.

Con sus palabras, Lasso no solamente demuestra un profundo desconocimiento sobre la realidad de este país en el que 8 niñas menores de 14 años dan a luz cada día sino que también revela la mirada que tiene sobre las mujeres.

Su mirada parte de la sospecha: lo que diga o haga una mujer siempre tiene que ser escrutado al detalle porque probablemente miente. Miente para obtener lo que quiere, miente para abortar sin consecuencias, miente para ser atendida en un hospital, miente para escaparse de la vigilancia paterna, miente porque sí.

El veto presidencial deja muy clara esa sospecha elevada a política de Estado: hay que poner todas las barreras posibles para evitar que las mujeres se descontrolen y, Dios no quiera, aborten como si de un deporte se tratara.

Entonces, en lugar de proteger a las víctimas de violación y garantizar que se ejerza su voluntad tras un embarazo no deseado, el Estado, representado por un patriarca conservador y deliberante, es quien debe decidir cómo y cuándo una mujer puede abortar. Para que el Estado le crea, evidentemente, su palabra no será suficiente. Su trauma no será suficiente. Las secuelas en su cuerpo no serán suficientes.

Tendrá, además, que emprender una batalla contra el sistema de salud, contra su círculo íntimo —de donde, en muchas ocasiones, surge el violador—, y contra la pobreza y el desconocimiento para ser ella quien pruebe que fue violada. Para eso, tendrá que hacer una declaración jurada —que tiene un costo, en promedio, de 40 dólares, es decir 10% de un salario básico— o la tendrá que hacer su representante legal, si es menor de edad.

Si no puede ser él —porque muchas veces es quien la violó— entonces tendrá que ser su madre, su tía, su abuela, cualquiera que pueda encarnar el rol de cuidadora y que, probablemente, está metida en el mismo círculo de violencia que la niña. ¿Qué manos cubren los ojos el presidente Lasso que elige tratar a una víctima de violación como una delincuente que debe defenderse porque se parte de la sospecha que es mentirosa?

Al presidente Lasso ciertamente le preocupa más que una mujer mienta sobre una violación para acceder a un aborto que una mujer que, en efecto ha sido violada, sea atendida sin ser revictimizada. También le parecía más urgente garantizar que un médico apele a la objeción de conciencia para no practicar un aborto que garantizar atención médica para una mujer que lo requiera. Prioridades, claro.

En el proyecto original, se pretendía que el Estado garantice que en todos los centros médicos haya personal no objetores de conciencia para practicar un aborto en caso de ser necesario. «Prácticamente era un aborto libre, donde un médico no podía rechazar la posibilidad de inducir a un aborto. Eso es realmente inaceptable, así que hemos puesto orden en el caos que construyó la Asamblea», dijo.

Lo más lamentable, indignante y doloroso de esto es que la mirada del presidente Lasso es la misma de toda una sociedad que pone sobre las mujeres el peso de justificarse. Primero, ante sus familias. ¿O no sabe el Presidente que una de las cosas más aterradoras para las víctimas es que, tras haber sido violadas y descubrir que están embarazadas, deben enfrentar a sus familias?

El Presidente debería saber que, con su misma mirada prejuiciosa, muchas de esas familias dudan y sospechan de lo que sus hijas, hermanas y sobrinas les cuentan. Esas mujeres que, de sus propios padres, hermanos, tías y toda ralea de parientes tendrán que escuchar que dónde estaban, que cómo vestían, que si habían consumido alcohol, que si están seguras de que las violaron, que no será que sí accedieron, que si fueron claras al decir que no, que mejor no denuncien, que qué vergüenza, que qué deshonra.

¿Y si son niñas? Según un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) el 65% de los casos de abuso sexual fueron cometidos por familiares y personas cercanas a la víctima. Sí: su padre, abuelo, padrastro, hermano, primo o tío, maestro o persona de cuidado.

En muchos casos, la violencia ocurrió no una vez sino varias —tal como en el emblemático caso de Paola Guzmán Albarracín, que fue sometida a violencia sexual por el vicerector de su colegio y el médico de su colegio y que quedó embarazada y se suicidó producto del abuso y el trauma que sufrió. Parece que el Presidente no conoce el peso que tienen el shock e incluso el sentimiento de culpa de no haber hablado antes, por no haber frenado al violador, por no haber gritado, por no haber huído en cuanto el violador llegó.

No solo que no sabe, parece que no le interesa saberlo. Como no le interesa a una sociedad machista salir de su pequeña burbuja de privilegios para entender cómo es la vida real.

Esa vida real en la que las niñas y mujeres violadas no solamente tienen que enfrentar el crimen que han vivido sus cuerpos, sino también a un Estado que duda de ellas, avalado por la voz de un Presidente que cree que una víctima de violación prende un cronómetro y empieza a correr: “Levántate, limpiáte la sangre, corre a un centro médico, no llores, abre las piernas, deja que te revisen, no llores, responde las preguntas, espera unos días, compra la prueba de embarazao —con qué plata—, decide abortar, deja de llorar, corre al notario, cuéntale lo que te pasó, aguántate su mirada de reproche, págale —con qué plata—, anda al centro médico, di que quieres abortar, aguántate más miradas y más juicios, si objetan conciencia, busca otro centro médico, trasládate a otra ciudad —con qué plata—, busca otro médico, aguántate más miradas y más reproches, ah si eres menor de edad, escápate de la casa —cómo—, busca plata para pagar la declaración jurada —de dónde—, ve quién te represente, no llores, aborta, carga con tu culpa por dejarte violar, por abortar, por ser mala”. Eso, en 12 semanas.

La obligación del Presidente es velar por el bienestar de todos. Eso incluye a las mujeres. Eso incluye acatar normas que no necesariamente van a la par de las creencias personales de quien se sienta en el Palacio de Carondelet.

También es obligación de quien gobierna garantizar, más allá de la retórica, que los derechos no se destruyan de un plumazo, por más facultades que la Constitución hiperpresidencialista lo permita. Y es, sobre todo, reconocer los efectos que cada palabra y acción del Presidente tienen en la vida de los ecuatorianos.

Partir de un discurso de descrédito a las mujeres, de una mirada que las pone bajo la sospechas de ser mentirosas, abona a fortalecer esos prejuicios nefastos que le siguen costando la vida a decenas de mujeres a diario.