¡Hola, terrícola! El martes pasado, una prueba PCR confirmó que tenía —tengo— covid.

Muchas veces había imaginado ese momento. Le tenía terror.

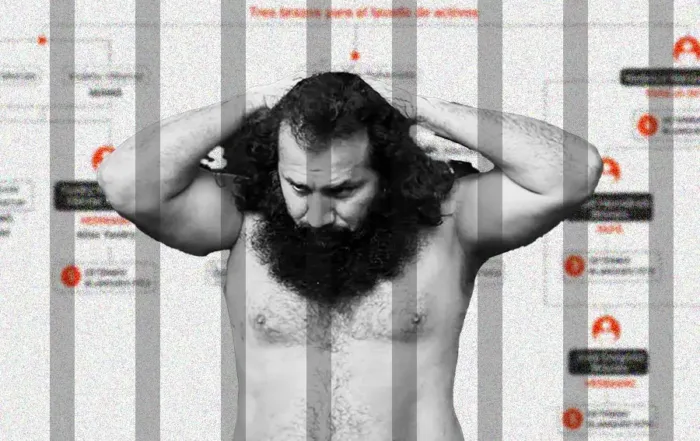

Había visto a un hombre dar bocanadas desesperadas buscando aire. Tenía los ojos desorbitados y el respirador artificial al que estaba conectado parecía no ser suficiente. Estaba internado en una clínica de Guayaquil, donde miles de cuerpos se arracimaban en morgues, pasillos de hospital y veredas en la primera ola del covid en el Ecuador. Ahí estaba yo, reporteando para el New York Times. Lo vi retorcerse como un poseso que luchaba por liberarse de su demonio y caer, exhausto, de nuevo sobre el colchón, derrotado.

Vi los ojos castaños, jóvenes y cansados de una doctora, en esa misma sala de cuidados intensivos, cerrarse al tiempo que movía su cabeza en negación. Recuerdo sus pestañas largas y negras. Me habría gustado leer los pensamientos debajo de sus párpados. No sé cómo se llama, pero a veces pienso en ella. En el horror de ver a un hombre morir, en una sala que tenía el aspecto de un hospital de guerra (eran tantos que en la planta baja habían adecuado un parqueo como nueva UCI), la delicada belleza de sus pestañas fue un alivio.

Sus pensamientos se disiparon y sus párpados se levantaron cuando su jefe le dio la orden de que le pusiera no recuerdo ya qué. Cuando salieron al pasillo, él la tomó por el hombro y le dijo: “Veamos cómo evoluciona”. Ella hizo silencio y él entendió perfectamente lo que ella quería decirle y le respondió: “Vamos a hacer lo que tenemos que hacer, y sí: parece que no llega a mañana, pero cuando se vaya, lo entregaremos sabiendo que hicimos todo”.

El doctor, cuyo nombre no pongo porque no le he pedido permiso, era así: determinado, dedicado y apegado al protocolo. Era como el comandante de una compañía militar. Sabía dar órdenes, atendía a los pacientes con devoción absoluta, y compartía con los jefes en el teatro de guerra esa capacidad fría y al mismo tiempo dolorosa que se necesita para la aritmética de la vida y la muerte.

Un par de meses antes, el papá del novio de una gran amiga, se murió de covid en Guayaquil. Él estaba en Quito. El estricto toque de queda, cierre de carreteras y la que era para todos los efectos una ley marcial en el país, le impidió viajar a despedir a su padre.

Recuerdo la noche en que supimos que agonizaba. Isabela y yo caminábamos afuera de nuestro edificio. Vivimos en pleno Quito, al pie de un bosque que se nubla con facilidad, en una calle sin salida. Hay una garita entre el final de esa calle de unos cientos de metros que no se conecta con nada.

Era como la rampa de la libertad y la alegría. Salíamos muy tarde —nueve, diez de la noche. Y caminábamos, conversábamos. Esa noche, sobre qué se podía hacer para que nuestro amigo pudiera viajar a Guayaquil. Nos hacíamos preguntas sobre salvoconductos, excepciones y la humanidad de los policías y militares: “Si dices que vas a ver a tu papá que se está muriendo, ¿te dejarán pasar?”.

La neblina estaba tan espesa como siempre, pero hacía más frío —el frío de la tristeza, que vibra en un espectro de onda azul— en el corazón.

¿Cómo no tenerle terror? Pronto la ciencia empezó a decirnos a quiénes mataba más el virus: a los hombres. No había nadie que no conociera a alguien o, peor aún, que no tuviera a un pariente o amigo, de 30 y pico o 40 y pico, que se murió con covid. Muchos eran sanos, fuertes, deportistas.

Cuando la gente en abril de 2020 pedía desesperadamente una vacuna, yo sabía que esto no era Outbreak. Las vacunas no aparecen en 3 o cuatro meses —iba a tomar de 9 a 18 meses, y eso iba a ser un récord de velocidad. No teníamos más defensa que el clásico duck and cover: escóndete y cúbrete.

La humanidad se convirtió en el extra de una película de extraterrestres: destrucción y muerte hasta que los protagonistas encontraran la solución.

Pero la belleza de esta especie, es que tiene protagonistas. Están en laboratorios y en centros de innovación. Y nos dieron las vacunas.

Cuando escuché que las primeras vacunas pasaban las fases de ensayo uno y dos con una velocidad nunca antes vista, listas para ir a las pruebas clínicas con decenas de miles de personas, que se ofrecieron voluntariamente (héroes también), imaginé el día en que se anunciaran las vacunas.

Vi confeti cayendo de las terrazas, oí las sirenas de los carros de bomberos y las campanas de las iglesias repicar y me imaginé saliendo a la calle a abrazarnos.

Pero más que ingenuidad, era ignorancia: no había leído lo suficiente sobre los movimientos antivacunas de toda la historia. Llevan más de 200 años.

Muy pronto aparecieron demenciales teorías contra la vacunación, sobre el origen del virus (no si salió de un laboratorio o de un mercado, sino sobre la fundación Gates y chips y el 5G).

Era inverosímil, pero con la velocidad con que la desinformación circula en este mundo, las mentiras se esparcieron. En la televisión aparecieron médicos sin formación científica alguna hablando de lavapisos (el dióxido de cloro) para curar el covid.

Otros escribieron columnas en respetables medios hablando de modificaciones del ADN por parte de las vacunas de ARN mensajero —una afirmación tan risible y ridícula que era inverosímil que el editor del diario haya pasado semejante falsedad ¿También publicaría que la Tierra es plana porque es una “opinión”?

Aún así, primó la cordura. La vacunación empezó a llegar a muchos —aunque todavía falta que llegue con fuerza a África. En el Ecuador, un ambicioso programa gubernamental logró vacunar a 9 millones de personas en 100 días, normalizando muchísimo —aunque no del todo, por supuesto— la vida.

Yo fui una de ellas. Y por eso el día en que me llegó el resultado de la prueba PCR a mi mail, mientras me sonaba la nariz por lo que parecía un ligero resfrío que, además, me había hecho toser 6 veces en dos días, ya no tuve miedo.

Abrí el correo sabiendo que era muy probable que dijera la tan temida palabra, el Voldemort sanitario, esas malditas ocho letras a las que les tuve tanto miedo. Y ahí estaban, escritas en las mayúsculas amenazantes que había visto 14 meses antes, cuando Isabela se contagió por primera vez del virus.

En ese entonces, el resultado me pegó en la médula espinal y me hizo saltar como un electrocutado. Mis papás, que estaban de visita, tuvieron que ser literalmente evacuados de inmediato a Guayaquil. Empezó una carrera contrarreloj para saber si ellos y yo estábamos también contagiados.

Por suerte, ninguna contrajo la enfermedad. Fue un alivio: nadie estaba vacunado.

Ahora, todo fue distinto. Mi papá ya tuvo covid, y fue muy leve. Mi mamá debe ser estudiada por la ciencia, porque sigue sin contagiarse.

Yo estoy aquí escribiendo este testimonio para decirte que si no te has vacunado, lo hagas. Hace unos días se murieron un par de hermanos amigos de mis suegros por no vacunarse. Pienso en el dolor de esas familias.

No hay motivos clínicos, ni científicos, para no vacunarte. Puedes cambiar de opinión —nadie te va a señalar ni te va cuestionar que lo hagas. Lo único que estarás logrando es vivir más. Vivir más no es otra cosa que estar con tus amigos y seres queridos por más años.

Las vacunas llevan ya más de un año salvando vidas en todo el mundo. Son un testimonio al ingenio humano, a la capacidad de trabajar en conjunto por un bien individual y comunitario.

Las vacunas salvan vidas. El coronavirus no es una cosa sencilla —sus síntomas, cuando uno ya está vacunado, pueden parecer para muchos los de una gripecita. Al principio pensé lo mismo, pero ya no me atrevería a calificarla así.

Su duración es mucho más larga y llega un día (para mí el tercero) en que notas que estás agotado. Es raro porque quizá lo único que has sentido es que te pica la garganta y tienes la nariz medio tapada. Pero el cansancio es real y, de cierta forma, noté que dentro de mi cuerpo había una genuina batalla microbiana (no tengo evidencia científica para afirmar esto, pero así lo procesé).

Además, los ya documentados efectos del long Covid pueden ser severos.

De cualquier forma: he pasado en casa. Han llegado momentos en que me he puesto a trabajar e incluso fui a reuniones virtuales. Hubo una en la que hablé demasiado y mi garganta me recordó que no estaba del todo bien pero mi fantástica doctora me mandó a hacer gárgaras de agua de manzanilla con sal y el alivio fue inmediato.

Hoy, domingo 20 de febrero de 2022, estoy terminando de escribir esta hamaca a las 11:58 de la mañana. Veo el sol golpear sobre el bosque por mi ventana. Sus árboles se mecen ligeros. Escucho el trueno azul de piano que cae al inicio de La canción del soldado y Rosita Pazos de Fito Páez. Tomo café y sospecho que he perdido el olfato —el aroma de este grano zarumeño debería transportarme de inmediato a Piñas y a Zaruma, donde nacieron mis abuelos, y donde se tuesta esta belleza.

Pienso en aquel hombre al que vi agonizar en aquella UCI guayaquileña en 2020. No sé si llegó a mañana. Ese mañana es esta mañana hermosa en que el invierno inclemente ha firmado una tregua y el sol se esconde y se muestra detrás de las espesas nubes blancas del cielo más hermoso del mundo.

Es injusto con gente como él, o como la mujer que también se retorcía en el cubículo contiguo, que no nos vacunemos.

Ellos no tuvieron la oportunidad de estar preparados. Nosotros sí. Tú sí.

Nos vemos el próximo domingo gracias a las vacunas y a los científicos que las crearon y a las organizaciones internacionales y gobiernos que se lo tomaron en serio.