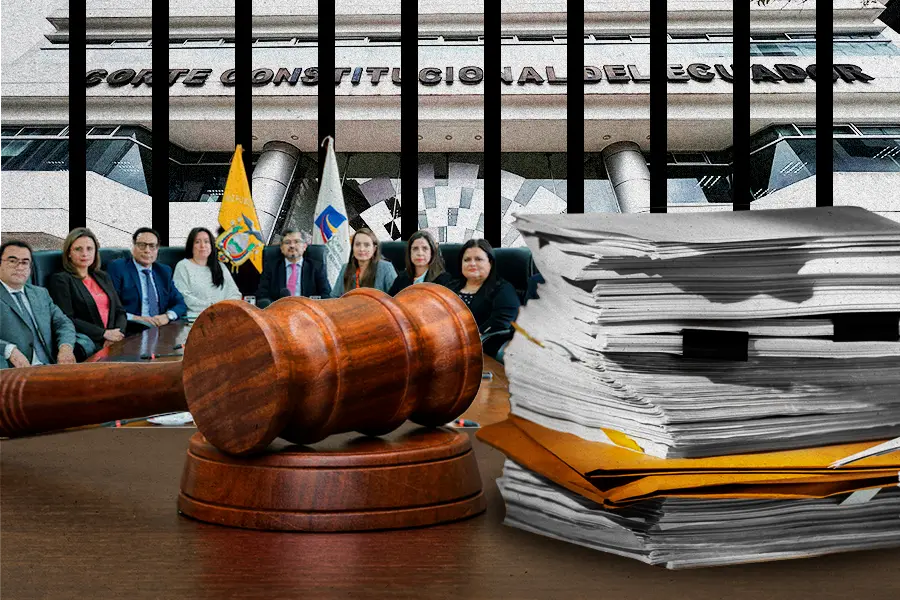

El 14 de agosto de 2025, el presidente Daniel Noboa pidió a la Corte Constitucional (CC) calificar un referéndum que plantea, entre otras cosas, enjuiciar políticamente a sus jueces.

La idea central es añadir a los jueces constitucionales en el catálogo de autoridades sujetas a juicio político y reescribir el artículo 431 de la Constitución para que sus miembros puedan ser censurados y destituidos por la Asamblea Nacional.

Además, Noboa no elimina la potestad de la propia Corte de destituir a uno de sus miembros si lo aprueba al menos dos tercios de sus integrantes.

El anexo de la pregunta de Noboa para el referéndum incluye una cláusula que delimita las causales por las que podrían ser enjuiciados políticamente: violación flagrante y reiterada de deberes, delitos con sentencia ejecutoriada, arrogación manifiesta de funciones.

El texto excluye expresamente que no podrán ser enjuiciados políticamente por sus fallos. También ordena que una ley desarrolle el procedimiento con causales claras y taxativas. Es decir, que no se puede añadir nada más ni interpretar fuera de lo ya escrito.

¿Qué cambia en la práctica?

En la Constitución de 2008 la CC no está en la lista de autoridades sujetas a juicio político. El artículo 431 impide su remoción por los designantes (el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social) o por la Asamblea.

Los controles que tiene la Corte Constitucional son de otra naturaleza:

- Penal: si hay presuntos delitos, se los acusa ante la Fiscalía y se los juzga la Corte Nacional de Justicia.

- Administrativo: si hay incumplimiento de deberes como servidores públicos o uso indebido de recursos estatales, pueden ser sancionados por la Contraloría General del Estado, la Secretaría de la Función Pública u órganos internos de control del Estado, según corresponda.

- Civil: si se causan daños a terceros o se incumplen obligaciones contractuales, pueden ser demandados y responsabilizados ante tribunales civiles.

Además de los controles penales, administrativos y civiles, la Constitución prevé un mecanismo interno de responsabilidad para los jueces de la Corte Constitucional. Bajo condiciones estrictas, la propia Corte puede sancionar faltas graves o incumplimiento de deberes, garantizando procedimientos formales y la independencia judicial frente a presiones externas.

“Cualquier intento del Ejecutivo o de la Asamblea de someter a los jueces constitucionales a ‘control político’ sería inconstitucional, un golpe directo a la separación de poderes y un retroceso a las épocas en que las mayorías parlamentarias botaban jueces al gusto”, dice el abogado constitucionalista David Norero.

El control que tienen hoy los magistrados responde a una idea simple: el juez constitucional decide sobre la validez de leyes y actos del poder. Si depende de ese mismo poder para conservar el cargo, su imparcialidad se ve afectada.

En 2010, la Corte Constitucional de Transición en Ecuador aclaró que los jueces de la CC no pueden ser sometidos a juicio político y que sus fallos, al ser “cosa juzgada constitucional” (cuando un juez resuelve un caso y ya no se lo puede volver a juzgar), no se pueden reabrir ni usar para sancionarlos.

Esa es la norma que sigue vigente.

La propuesta del Ejecutivo pretende modificar esa regla y abrir una puerta controlada a la responsabilidad política. En el papel, introduce salvaguardas: causales tasadas, exclusión explícita del contenido de las sentencias y exigencia de un debido proceso legislativo robusto.

En la práctica, el efecto dependerá de tres factores:

- Quién define el alcance de las causales: primero la ley que apruebe la Asamblea y luego la Corte Constitucional, que revisa que esas causales respeten la Constitución y no vulneren la independencia judicial.

- Cuál es la cultura política de la Asamblea: si actúa como contrapeso o como brazo del Ejecutivo o de una mayoría coyuntural

- Cómo se aplican los estándares internacionales sobre independencia judicial

La independencia judicial se defiende con reglas claras y cerradas, no con mecanismos que dependen de la voluntad política de turno.

En contextos como el ecuatoriano, donde las mayorías legislativas son volátiles y la cultura política es débil, esa “puerta controlada” fácilmente puede volverse un portón abierto a la cooptación.

David Norero dice que en democracia, los jueces no se controlan políticamente, “se los sanciona por delitos graves, no por fallar contra el poder”.

¿Un referéndum no sería suficiente?

Hay, además, una cuestión de técnica constitucional: que la CC deba decidir si la vía de enmienda es suficiente para permitir que los jueces constitucionales puedan ser sometidos a juicio político.

En Ecuador, las reformas que alteran la estructura fundamental del Estado o la separación de funciones pueden requerir un procedimiento más intenso que la enmienda, como la reforma parcial o incluso una Asamblea Constituyente.

La CC deberá examinar si someter a sus jueces a juicio político cambia solo un detalle de control o si toca el núcleo de la separación de poderes. Si concluye que es lo segundo, el camino escogido por el gobierno sería inadecuado y la pregunta no podría ir a referéndum por esta vía.

El punto más delicado, sin embargo, es de incentivos.

Aunque en el anexo del referéndum propuesto por Noboa se excluya sancionar por “mero contenido” de los fallos, la sola existencia de un juicio político impulsado por una mayoría parlamentaria crea un efecto inhibidor. La amenaza de destitución por “arrogación manifiesta de funciones” o “violación reiterada de deberes” puede llevar a que, en temas sensibles, los jueces ponderen el costo político de decidir contra el poder.

Ese “cálculo político ex ante” (antes de que algo ocurra) es lo que los estándares internacionales buscan evitar.

Juicios políticos a en otros países

El presidente Noboa dijo que “en otros países sí se enjuicia políticamente a jueces constitucionales”. ¿Qué tan cierto es?

La comparación exige distinguir dos modelos:

- Juicio político o parlamentario (de naturaleza política) frente a altas autoridades judiciales, con o sin causales de derecho penal.

- Responsabilidad penal o disciplinaria (de naturaleza jurídica) por conductas graves, tramitada ante órganos judiciales o especializados, no políticos.

En distintos países del mundo, el control político sobre los jueces y las altas cortes adopta fórmulas muy variadas, que van desde juicios políticos estrictamente parlamentarios hasta regímenes de responsabilidad penal o disciplinaria más acotados.

Aunque todos comparten la idea de que los jueces deben rendir cuentas por faltas graves, las condiciones para que esto ocurra y los órganos encargados de ejercer dicho control difieren sustancialmente.

Esta diversidad refleja un equilibrio siempre delicado: garantizar responsabilidad sin poner en riesgo la independencia judicial.

En América Latina, varios países han optado por mecanismos de juicio político que otorgan a los congresos la potestad de remover a magistrados de cortes supremas o constitucionales.

Sin embargo, los diseños institucionales suelen incluir exigencias de mayorías calificadas, causales específicas y procedimientos formales que, en teoría, buscan limitar la discrecionalidad política.

Aun así, en la práctica, algunos de estos juicios han derivado en procesos cuestionados por su sesgo político, debilitando la separación de poderes y generando controversias ante tribunales internacionales.

Existen también modelos híbridos, en los que conviven las competencias políticas del parlamento con regímenes penales o disciplinarios que se ventilan en instancias judiciales o especializadas.

Estos diseños intentan establecer contrapesos que eviten el uso arbitrario del control político, al tiempo que aseguran sanciones efectivas frente a faltas graves de jueces.

Juicios políticos a jueces constitucionales que fueron cuestionados

Países como Bolivia y Honduras muestran cómo la ausencia de un juicio político típico no elimina la posibilidad de destituir jueces, sino que traslada la discusión al terreno de la responsabilidad penal o administrativa.

En Bolivia los magistrados del Tribunal Constitucional pueden ser juzgados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones mediante un mecanismo penal-constitucional, sin que se trate de un juicio político por desacuerdo con fallos.

En Honduras no existe un juicio político típico. Sin embargo, tras la crisis política de 2009 hubo destituciones de magistrados por responsabilidad penal o disciplinaria y hubo una condena de la Corte Interamericana por remociones arbitrarias.

David Norero cuestiona que el hecho de que otros países tengan excepciones para castigar la corrupción de los jueces constitucionales, esto “no autoriza al Presidente a inventarse un linchamiento político en Ecuador”, refiriéndose a los ataques de Noboa a la Corte, incluida la marcha del 12 de agosto.

La experiencia comparada demuestra que no basta con que exista formalmente control político sobre jueces; lo esencial es cómo se aplica.

En El Salvador, por ejemplo, en mayo de 2021 la Asamblea, que es oficialista, destituyó a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general. Lo hicieron con votos apresurados, sin derecho de defensa y sin procedimientos constitucionales y en represalia a las decisiones contrarias al Ejecutivo.

Este acto fue calificado por la ONU como un ataque grave al Estado de derecho, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lo condenó por violar el debido proceso y la independencia judicial

En Venezuela, el caso Apitz Barbera y otros muestra cómo el gobierno utilizó la justicia disciplinaria para castigar a jueces que emitían fallos desfavorables al Ejecutivo. La CIDH concluyó que el proceso no fue imparcial y que existió una clara desviación de poder para coartar la independencia judicial.

En este panorama general, hay una constante: aunque la mayoría de constituciones reconocen algún tipo de mecanismo para someter a jueces a responsabilidad, las diferencias en requisitos para los legisladores, en la rigurosidad de los procedimientos y en el respeto a los contrapesos determinan la calidad y legitimidad del control político.

Sobre esa base, resulta clave examinar en detalle casos como Colombia, Argentina y Estados Unidos, que ilustran con mayor claridad cómo se combinan requisitos de acceso a las cámaras altas, filtros de madurez política y diseños institucionales que moldean la manera en que se ejerce ese poder.

Ante esto, David Norero dice que “lo que el Presidente pretende vender como un modelo internacional es, en realidad, una distorsión peligrosa”.

Tres países para observar

Colombia

La Constitución de 1991 confiere al Senado la competencia para conocer las acusaciones formuladas por la Cámara de Representantes contra los magistrados de las altas cortes, incluida la Corte Constitucional, por delitos o por causales como indignidad por mala conducta (no por su fallos).

Es un juicio de naturaleza política con sanciones como destitución e inhabilidad, que exige mayorías calificadas y que convive con la responsabilidad penal. En la práctica, su uso ha sido excepcional y está sujeto a un procedimiento exigente.

Para el control político sobre jueces y cortes, los miembros del Senado deben: ser colombianos de nacimiento, tener más de 30 años y una trayectoria que respalde su idoneidad.

En cambio, en Ecuador basta con tener 18 años, ser ecuatoriano y gozar de derechos políticos para llegar a la Asamblea. Una rigurosidad muy desnivelada.

Esta diferencia de filtros muestra por qué no es posible hacer un símil directo: mientras en Colombia la cámara que controla a los jueces está integrada por perfiles con mayor madurez y exigencias, en Ecuador los estándares son mínimos, lo que condiciona de manera distinta el ejercicio de ese poder.

Argentina

La Constitución de 1853 establece un procedimiento de juicio político para los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores. La Cámara de Diputados formula la acusación por mal desempeño o delitos comunes (no por sus fallos), y el Senado juzga con el voto de dos tercios.

Aunque formalmente se trata de un mecanismo político, en la práctica ha sido aplicado con prudencia y en contextos excepcionales.

Lo usaron en 1984, cuando el Congreso destituyó a tres jueces acusados de complicidad con la dictadura militar, y en 2003, cuando se impulsaron procesos contra integrantes de la llamada “mayoría automática” vinculada al menemismo.

Estos episodios reflejan un sistema más orientado a restaurar la credibilidad institucional que a sancionar decisiones jurisdiccionales, lo que evidencia un balance entre la exigencia de responsabilidad y la preservación de la independencia judicial.

Además de requisitos formales de edad, ciudadanía y residencia, la institucionalidad parlamentaria también se respalda en criterios de probidad y trayectoria política. Así los senadores que juzgan a los jueces tienen experiencia e historial que respalden su idoneidad.

Al igual que en Colombia, la cámara alta argentina está pensada para concentrar perfiles con mayor madurez política y arraigo territorial.

Estados Unidos

Existe el impeachment para todos los altos funcionarios civiles del Estado, como jueces y ministros, incluidos los jueces federales. Las causales solo son por traición, soborno u otros delitos graves.

El concepto de traición tiene un alcance muy limitado según el artículo III de la Constitución. Se entiende únicamente como actuar contra Estados Unidos, ya sea combatiéndolo directamente o prestando ayuda a sus enemigos, como asistencia, recursos o cualquier tipo de socorro.

Para que se configure este delito, debe probarse mediante la confesión del acusado o con el testimonio de dos testigos que hayan presenciado el mismo acto.

En más de dos siglos, sólo un juez de la Corte Suprema fue sometido a un juicio político (Samuel Chase, 1804–1805) y fue absuelto.

La práctica consolidó la idea de que no se remueve a jueces por el contenido de sus decisiones, y que los cargos deben responder a delitos graves claramente definidos, no a criterios políticos o desacuerdos jurisdiccionales.

El proceso de impeachment se divide en dos etapas: la Cámara de Representantes se encarga de formular y aprobar los artículos de acusación por mayoría simple, mientras que el Senado actúa como tribunal y lleva adelante el juicio político propiamente dicho. Se requiere una mayoría de dos tercios para destituir al funcionario acusado.

En Estados Unidos, el Senado está integrado por representantes de cada estado que deben: tener al menos 30 años, nueve años de ciudadanía estadounidense y residir en el estado al que representan. La cámara alta también se concibe como un espacio reservado a perfiles con mayor experiencia, estabilidad y representación territorial.

En comparación, la institucionalidad parlamentaria de Colombia, Argentina y Estados Unidos tiene una formalidad mucho mayor que la de Ecuador.

Ecuador, un sistema más laxo

En Ecuador, cualquier asambleísta puede participar en procesos de control político, las mayorías necesarias son menores y los procedimientos son menos formales, lo que facilita la intervención política sobre autoridades, incluida la Corte Constitucional.

Esto también reduce los filtros de madurez y experiencia que caracterizan a las cámaras altas de los países comparados.

En Ecuador, para proteger la independencia judicial es clave distinguir entre sancionar a los jueces por su conducta y sancionarlos por el contenido de sus decisiones.

En estos tres países, los sistemas que funcionan mejor porque:

- establecen causales cerradas y taxativas (es decir, definidas de manera precisa y sin posibilidad de interpretación amplia)

- exigen quórum elevados (mayoría mínima de votos requerida para aprobar una decisión)

- garantizan un debido proceso sólido, de manera que los magistrados solo puedan ser sancionados por delitos, corrupción o faltas graves en el ejercicio de sus funciones, nunca por el contenido de sus sentencias.

En cambio, la propuesta del presidente Noboa no dice explícitamente que se pueda destituir a los magistrados por el contenido de sus fallos.

El problema es que las tres causales que plantea —violación flagrante y reiterada de deberes, arrogación manifiesta de funciones o delitos con sentencia ejecutoriada— pueden interpretarse de manera muy amplia.

En la práctica, si un magistrado toma decisiones que molestan a la mayoría parlamentaria, podrían alegar que hay “arrogación de funciones” o “violación reiterada de deberes” aunque solo se trate de la aplicación de la Constitución.

En conclusión

Formalmente, la propuesta de Noboa no es plantear un juicio por las decisiones de los jueces, pero el diseño propuesto abre la puerta a que la presión política sobre las decisiones de la Corte se vuelva real.

Es el famoso “riesgo de politización” que los expertos resaltan.

En su artículo Protegiendo a los Guardianes: Consejos Judiciales e Independencia Judicial, Tom Ginsburg, especialista en derecho constitucional comparado, dice que los mecanismos de control parlamentario sobre jueces pueden generar “riesgos de captura política y autocensura judicial” si no se establecen salvaguardas estrictas.

Richard Bellamy, politólogo enfocado en teoría constitucional, advierte que la “amenaza de destitución por causas vagas o discrecionales” puede erosionar la independencia judicial y convertir el juicio político en una herramienta de presión política.

La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es clara: los jueces sólo pueden ser sancionados por infracciones disciplinarias graves o por incapacidad física o mental, nunca por las decisiones que adoptan en el ejercicio de sus funciones.

Esto implica que cualquier mecanismo de control político sobre magistrados se limita estrictamente a estas causales, garantizando que la independencia judicial no se vea comprometida por el contenido de los fallos.

En otras palabras, la obligación de rendir cuentas se centra en la conducta objetiva del magistrado, no en su interpretación de la ley o sus criterios jurisdiccionales, asegurando así que los jueces deciden con autonomía y sin presiones externas.

La propuesta de Noboa, en apariencia, se mantiene dentro de esos límites: menciona violación flagrante y reiterada de deberes y atribuciones inherentes al cargo, así como arrogación manifiesta de funciones.

Sin embargo, el riesgo real radica en la interpretación que la Asamblea Nacional puede hacer de estas causales, pues existe la posibilidad de que se utilicen como justificación para intervenir en los fallos judiciales, un efecto que no ocurre en otros países donde sí se contempla el juicio político: allí, la remoción solo aplica a conductas objetivas del magistrado, y jamás al contenido de sus decisiones.

Estándares internacionales y límites frente al control político de la justicia

El derecho internacional de los derechos humanos, en particular en el sistema interamericano, exige que toda persona sea juzgada por jueces independientes e imparciales. La independencia judicial se sostiene en tres pilares: procedimientos de nombramiento adecuados, inamovilidad y garantías frente a presiones externas. Estos parámetros son reiterados por la jurisprudencia interamericana y por principios globales como los Principios Básicos de la ONU relativos a la independencia de la judicatura.

Dentro de ese marco, la Corte Interamericana establece criterios concretos:

- Prohibición de sancionar por el contenido de las decisiones. En Apitz Barbera y otros vs. Venezuela (2008), la Corte indicó que destituir a jueces por su criterio jurisdiccional, sin tipicidad y sin garantías, viola la independencia judicial.

- Debido proceso reforzado y causales claras. En Tribunal Constitucional vs. Perú (2001), el tribunal consideró que la remoción de magistrados por razones políticas y sin garantías procesales vulneró la Convención Americana.

- Protección frente a represalias por actividad jurisdiccional o cívica legítima. En López Lone y otros vs. Honduras (2015), la Corte condenó destituciones que castigaron la expresión y actuación de jueces en un contexto de crisis institucional, subrayando que la disciplina judicial no puede usarse para inhibir la independencia.

- Estándar ecuatoriano específico. En Quintana Coello y otros vs. Ecuador (2013), la Corte analizó la remoción de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y reiteró que el Estado no puede apartar jueces sin proceso y con fines políticos. Aunque el caso no trató a la CC, su doctrina es directamente aplicable a cualquier juez: remoción solo por causales previamente establecidas, con procedimiento objetivo y sin castigar el contenido de fallos.

Estos precedentes no prohíben per se toda forma de control parlamentario; lo que prohíben es usarlo para premiar o castigar decisiones jurisdiccionales, operar sin causales estrictas o prescindir del debido proceso. En otras palabras, el problema no es el “nombre” del control, sino su diseño y su uso.

Norero sostiene que “lo que propone Noboa no solo es inconstitucional en Ecuador, sino también inconvencional en el plano internacional”.

El dilema ecuatoriano: entre la rendición de cuentas y el riesgo de politización

Con ese panorama, ¿cómo leer la propuesta en Ecuador?

Primero, el marco vigente. Hoy la CC no es una autoridad sujeta a juicio político. Esa exclusión no genera impunidad: existen controles penales, administrativos y civiles; su ‘juez natural’ en materia penal es la Corte Nacional, previa investigación de la Fiscalía; y, bajo condiciones tasadas (es decir, criterios estrictamente definidos y limitados por la ley), cabe la destitución interna. Esa arquitectura fue reafirmada por la CC de Transición en 2010 y por la propia práctica institucional. Modificarla para abrir un juicio político parlamentario altera la posición de la CC frente a los otros poderes.

Segundo, el argumento de la “experiencia comparada”. Es cierto que hay países con mecanismos de juicio político o remoción parlamentaria de magistrados constitucionales. Pero los modelos comparados no avalan sancionar a jueces por sus sentencias, y cuando los congresos usaron estas herramientas para castigar criterios jurisdiccionales, los tribunales internacionales condenaron tales decisiones. La comparación, pues, sirve si se toma completa: no basta con copiar la competencia del Parlamento; hay que copiar también los límites.

Tercero, el diseño propuesto. La cláusula que excluye ‘la mera discrepancia basada en decisiones jurisdiccionales’ es valiosa y va en línea con los estándares. Pero las otras causales (‘violación flagrante y reiterada de deberes’, ‘arrogación manifiesta de funciones’), si no se definen con precisión ex ante (es decir, de manera clara y preventiva, antes de que surja cualquier caso), pueden ser interpretadas de modo expansivo para castigar decisiones impopulares. El riesgo no es teórico: en la región hay antecedentes de uso político de remociones bajo causales abiertas. La mejor salvaguarda no es la promesa de prudencia, sino reglas claras, órganos imparciales y mayorías calificadas exigentes.

Cuarto, mayorías y tiempos. La enmienda prevé que una ley desarrolle el procedimiento en 90 días. En contextos de mayorías sólidas o coaliciones circunstanciales, el calendario apretado puede facilitar un diseño legal a medida de la coyuntura. Para mitigar ese riesgo, un diseño responsable debería: (a) exigir quórums supercalificados tanto para acusar como para sancionar; (b) establecer etapas probatorias con contradicción real; (c) prever control judicial estricto de la legalidad del proceso; y (d) blindar que el contenido de los fallos no sea, directa o indirectamente, materia de reproche.

Quinto, la cultura institucional. Las mismas reglas rinden distinto según el ecosistema. En sistemas donde la Asamblea actúa como contrapeso, los juicios políticos contra jueces son raros y excepcionalísimos. En sistemas polarizados, se vuelven herramientas de revancha o de disciplinamiento. Ecuador vivió ciclos recientes de presiones cruzadas entre funciones del Estado; introducir una palanca adicional de presión sobre la CC puede encarecer la decisión contramayoritaria y abaratar la tentación de sancionar a los jueces por decisiones impopulares.

Advierte Norero que “entre castigar delitos y controlar jueces hay un abismo: el abismo que separa a la democracia del autoritarismo”.

Entonces, ¿qué hacer si se quiere rendición de cuentas sin politización? Hay un menú de alternativas:

- Fortalecer el régimen disciplinario y ético: reglas de conflicto de interés, declaraciones patrimoniales auditables, regímenes de incompatibilidades robustos, transparencia de agendas y de proyectos de sentencia (cuando sea compatible con la deliberación colegiada).

- Reforzar la responsabilidad penal y civil por actos de corrupción o dolo, con unidades investigativas especializadas y garantías reforzadas de juez natural.

- Mejorar los procesos de nombramiento: concursos más exigentes, audiencias públicas sustantivas, comisiones técnicas con reglas claras de mérito y oposición, y participación ciudadana con filtros de calidad (formales) y no de afinidad (política).

- Blindar el contenido de las decisiones: cláusulas constitucionales y legales que, sin ambigüedad, prohíban que la motivación de una remoción se funde —directa o encubiertamente— en el sentido de una sentencia, voto o criterio jurídico.

- Establecer revisión judicial fuerte del procedimiento parlamentario, para que cualquier desviación (prueba ilícita, cambio de reglas ad hoc, abuso de mayorías) sea anulada.

Únete a la GK Membresía y recibe beneficios como comentar en los contenidos y navegar sin anuncios.

Si ya eres miembro inicia sesión haciendo click aquí.