Hipster. No hace muchos años esa palabra estaba casi inutilizada. Cuando empezó a cobrar vigencia de nuevo, yo que sufro con la conduerma de las palabras, me avoqué a dar con significados previos y actuales del término. Fue así que di con esta reseña del ensayo ¿Qué fue lo hipster? y, posteriormente, di con el ensayo. Caí en cuenta de que mucha gente cree que hipster es un neologismo, una palabra recién sacada de la fragua de ese gran idioma del Ready Made que es el inglés.

En realidad, es una palabra que ya tiene sus añitos. Lo recordé hace unos días mientras leía otro libro de la editorial Alpha Decay, éste de Thomas Frank, La conquista de lo cool.

En él, Frank explica el surgimiento del negocio de la cultura y la contracultura y el nacimiento del consumismo moderno, a través de lo que él llama la teoría de la asimilación.

Básicamente, dice Frank, la moda y la publicidad han creado una caricatura de la contracultura para poder seguir vendiéndonos. El movimiento juvenil que rechazaba la “sociedad de masas”, el conformismo y el consumismo que marcó la posguerra terminó convertida en una línea de ensamblaje más.

A finales de los cincuenta, los jóvenes comenzaron a rechazar “una sociedad que se había reorientado en torno al imperativo de consumir bienes producidos en serie”.

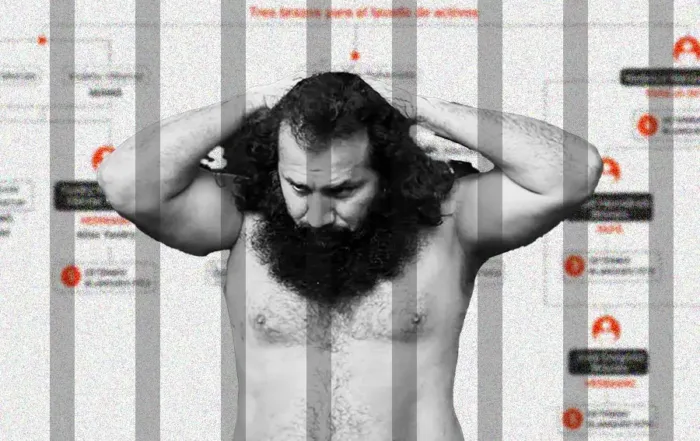

En ese contexto, aparece en 1957 el ensayo de Norman Mailer, titulado El negro blanco (acá hay una traducción). En él, aunque la palabra ya existía y se utilizaba, Mailer traza un perfil claro del hipster: “existencialista estadounidense” a quien, conforme cita Frank, le gusta ”el jazz, el sexo, las drogas y el argot y las costumbres de las sociedad afroamericana”.

En El negro blanco, dice Mailer “se es Hip o se es Square”. Hip, según algunos teóricos, proviene del vocablo hepicat, de la lengua de los Wolof, un pueblo del oeste africano. Hepicat significa “aquél que tiene los ojos abiertos”. Otros dicen que viene de la posición para fumar opio, apoyado sobre la cadera (hip, en inglés).

De cualquier manera, en el contexto de los años sesenta, un hipster tenía los ojos abiertos, a diferencia del muy cuadrado hombre de traje gris, que vivía conformista, trabajando para la gran corporación o el Estado.

De hecho, hippie era –en un principio– un diminutivo peyorativo de la palabra que motiva este texto. Usada para referirse a los adolescentes que pululaban por las playas de la enigmática y bohemia Greenwich Village solo por las drogas y la diversión, sin interés en el jazz o la poesía.

Pero la industria de la publicidad los tenía aún más abiertos. Lentamente, como dice Frank “los estadounidenses ya no necesitan comprar para amoldarse a la sociedad o para impresionar a los vecinos, sino para demostrar que conocen las reglas del juego y expresar su repulsa hacia la naturaleza falsa y conformista del acto consumista.

El descubrimiento entusiasta de la contracultura por parte de las industrias aquí estudiadas marcó el nacimiento de una nueva especie de consumismo hippy, de un mecanismo cultural inagotable en el que el rechazo hacia la falsedad, la mediocridad y la opresión diaria de la sociedad consumista puede explotarse para promover el consumismo desbocado”.

Sí, el chiste se cuenta solo.

La asimilación fue tal, que para mediados de los noventas, William S Borroughs se convirtió en la figura de un spot publicitario de Nike:

Y el emblemático poema The Revolution Will Not Be Televised de Gil Scott-Heron terminó adaptado por esa misma compañía para decir que la Revolución no sería televisada porque la revolución era el básquetbol y el básquetbol es la verdad:

Hoy, en un mundo contrariado y con una juventud desengañada con la prosperidad aparente de la posguerra[fría], el péndulo de la historia regresa con fuerza: ha emergido un nuevo movimiento contracultural que coincidió con el fin del milenio pasado y el inicio de éste.

Y, al igual que en los sesenta, la industria de masas ha vuelto a asimilar la crítica al status quo para convertirlo en un bien de consumo masivo. Y esa repetición constante, tan pop y tan cool, vacía de contenido a lo que representa. El Ché Guevara convertido en un esténcil repetido ad infinitum, como si de un MacGuevara o un Ché Donald’s se tratara.

El otro día leía que la estética nazi está muy de moda en la India, donde hay una fascinación con Hitler. Si la industria de la moda ha logrado asimilar al nacionalsocialismo, parece claro que no queda nada que no pueda trocar en apenas un producto más para colgar en las perchas.

En esa constante asimilación de lo “alternativo” por la moda y la publicidad, la subcultura hipsters revivió como el producto del enfrentamiento entre los neo-bohemios y los yuppies: el White Hipster, que deformó el concepto original del hipster que apreciaba el conocimiento adquirido como único mecanismo de defensa frente al gran Estado y la gran corporación, por el aprecio del conocimiento de las cosas exclusivas antes que los demás.

Así que no es cierto eso de que “hipster no significa nada”. Por el contrario, parecería significar muchas cosas, al punto que parezca demasiado complicado, tedioso e inútil intentar explicar a una gente que dice resistirse a las etiquetas y que utiliza la acusación de pertenencia a su propia tribu urbana como recurso usual de ataque/defensa.

Únete a la GK Membresía y recibe beneficios como comentar en los contenidos y navegar sin anuncios.

Si ya eres miembro inicia sesión haciendo click aquí.