Microgramos de memoria en la farmacia Faraday

Las farmacias independientes desaparecen de las calles de Quito, pero hay una que resiste.

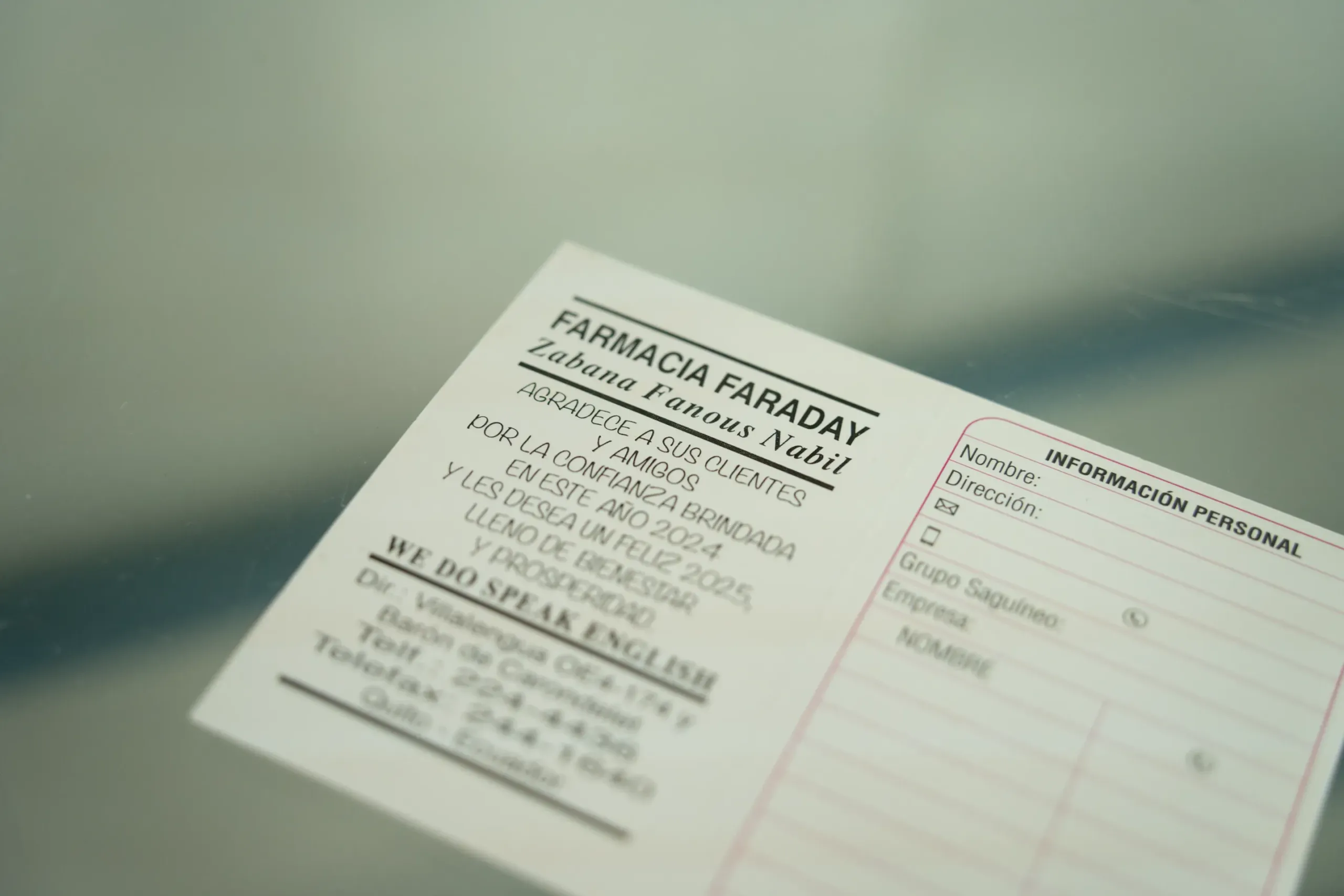

En 1975 en el barrio Granda Centeno de Quito abrió la farmacia Faraday, una botica pequeña que durante medio siglo fue mudándose de esquina en esquina hasta asentarse, finalmente, en la calle Villalengua. Desde ahí —en tiempos de megacadenas farmacéuticas, descuentos agresivos y publicidad estridente— su dueño sigue despachando, aconsejando y pensando su oficio con la paciencia de quien ha visto cambiar toda una ciudad desde atrás de un mostrador.

Zabana Fanous Nabil es un apotecario sarraceno, macizo, exacto, de manos que miden el mundo como si todo pudiera pesarse en su balanza de microgramos. Palestino, formado en España, arribó por amor: su esposa, hija de familia árabe en Ecuador, lo trajo sin saber que cincuenta años después él seguiría detrás de un mostrador, atendiendo a un barrio entero como quien cuida un jardín.

Pesaba las mezclas que los dermatólogos recetaban antes de convertirse en prescriptores de combinaciones industrializadas. En su balanza de microgramos —una reliquia que mantiene cerrada para que ni el más leve suspiro altere sus pesajes— Seguía las fórmulas magistrales, el olor a alcohol y los productos dermatológicos, entre frascos de vidrio que hoy ya nadie usa.

El barrio creció alrededor de la farmacia, y la farmacia se volvió parte del barrio. Durante décadas, quienes vivían entre la Granda Centeno y la Villalengua pasaban por ahí como quien acude a un confesor. Él los vio jóvenes, luego adultos, luego viejos. “Desde jovencitos hasta ya convertidos en abuelos”, dice con un suspiro que interrumpe: “Eso ya lo dice todo”, apunta.

Vio desaparecer farmacias enteras, cadenas de apellido europeo, boticas inglesas y alemanas y tiendas barriales. Vio también cómo el Ecuador cambiaba de moneda y de ánimo, y cómo cada vez más la gente prefería la fila de los descuentos de la cadena al consejo del farmacéutico que los había acompañado toda la vida.

Las grandes cadenas llegaron como una tormenta tropical en los Andes. Zabana Fanous Nabil repite las franquicias de nombres corporativos —pero de anonimato de boticarios de confianza— que fueron tomados de las esquinas que antes tenían el ritmo lento de la conversación.

Un día, cuando una de estas cadenas abrió justo al lado, sus zanqueros e impulsadores hicieron activaciones de publicidad en la puerta de Faraday. Él salió, cansado pero digno, y los echó con la misma firmeza con la que se pesa un remedio delicado: “Aquí un poco de respeto”.

Ha resistido por especialización. Donde los demás ofrecían promociones imposibles, él se sostuvo en los productos dermatológicos, en la memoria del oficio, en la ética de la conversación. Su hija trabaja con él, y en la manera en que acomoda los frascos se advierte el intento de mantener viva esa herencia que la ciudad ha ido arrinconando.

En casi medio siglo de atender esta esquina, también vivió peligros. Una noche lo siguieron hasta su casa, lo encañonaron, casi lo matan. Pero volvió a abrir la farmacia al día siguiente. Porque eso hacen los boticarios de barrio: abren. Aunque el mundo se ponga más violento, aunque los clientes se vayan por un dólar menos, aunque la ciudad ya no tenga tiempo para recordar.

Hoy está cansado. No lo dice con tristeza, sino con la sinceridad de quien ha servido medio siglo en patria ajena vuelta ciudad y cuadra propia.

Zabana Fanous Nabil interrumpe su charla para atender a sus clientes habituales, que, reverentes, le saludan y le piden su consejo. Su hija despacha en la caja, atiende a un visitador médico, entre frascos antiguos y muebles de madera que mandó hacer cuando el local era estrecho. Ella dice que sí, que le gustaría seguir el negocio de su padre. Porque es bonito. Y es verdad: algo queda de mágico en dispensar medicinas, en entender la piel y sus misterios, en conocer el nombre de los vecinos y recordar qué crema usaba ese señor hace veinte años.

La Farmacia Faraday no es solo un comercio, es una forma de entender que el tiempo no es un reloj o un calendario sino el modo en que existimos. Un testimonio de cómo era Quito cuando aún se confiaba en las manos de un farmacéutico. Es una esquina que guarda la memoria de quienes crecieron pasando por la puerta, y que ahora ven colas en la farmacia grande de al lado, donde nadie sabe sus nombres ni les pregunta cómo han dormido, ni qué deberían comer para que esa crema surta mejores efectos.

A veces, Zabana Fanous Nabil habla de “ingratitud” de la clientela. Pero no lo dice con rencor. Más bien, lo dice con nostalgia. Porque sabe que lo que se está perdiendo no es su negocio: es la idea de barrio. La sensación de que hay un lugar donde te conocen desde que eras niño, donde tu historia no necesita repetirse porque ya está guardada en el aire.

Quizá un día la venda. Quizá no. Pero mientras tanto, la Farmacia Faraday sigue ahí, preservando una tradición apotecaria que no solo es fórmula que remedia males del cuerpo y la mente, sino de confianza.