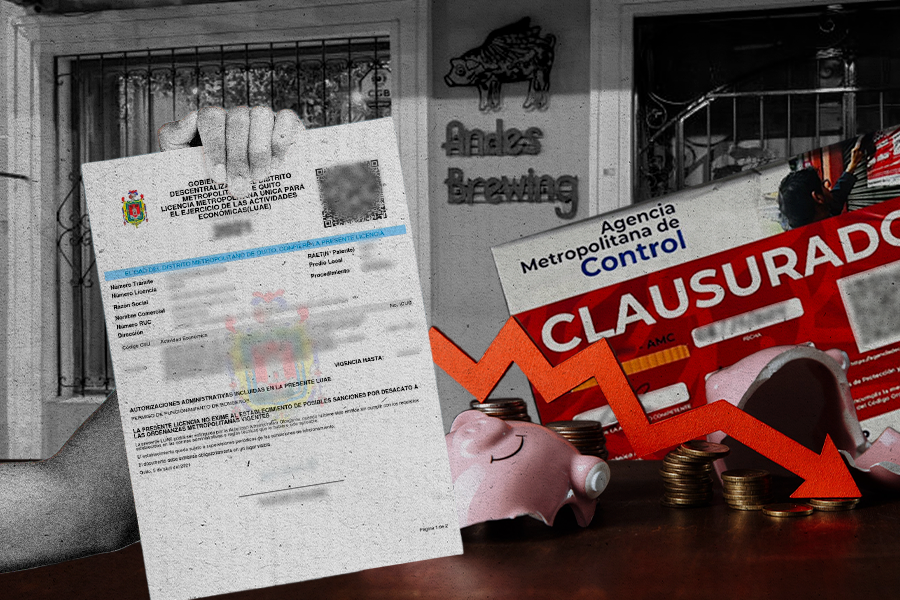

Era una de las últimas noches del verano de 2025, cuando quince encapuchados irrumpieron en la cervecería artesanal Andes Brew en la Plaza del Teatro, en el corazón del centro histórico de Quito. En el Ecuador de hoy, podría haberse tratado de un robo a mano armada, pero era otro tipo de problema: agentes de la Agencia Metropolitana de Control (AMC), que interrumpieron a la banda que tocaba jazz, y clausuraron el local.

Eran las 11:30 de la noche del 12 de agosto de 2025 y la banda tocaba como parte de una alianza entre Andes Brewing y el icónico Teatro Sucre, uno de los puntos neurales de la red de cultura municipal quiteña. Tanto el teatro como Andes intentan denodadamente reactivar la plaza donde conviven. La AMC tiene otras prioridades.

Mientras ordenaban a los comensales salir, los agentes de la AMC se negaron a dar sus nombres o mostrar el rostro. “En los cuatro días que estuvo cerrado, perdimos mil quinientos dólares”, dice Julio Espinosa, dueño de la cadena Andes Brewing. Pregunté a la AMC por qué los agentes no se identificaron y tenían los rostros cubiertos, pero hasta el cierre de este reportaje no tuve una respuesta.

El motivo de la clausura, dice el sello que la formalizó, fue que no tenía permiso de bomberos de bar —no son un bar— y porque, supuestamente, Andes tiene una licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades Económicas (la dichosa LUAE) de restaurante, con la que puede vender bebidas de moderación —cerveza y vino— acompañadas de comida, pero según la AMC, estaban vendiendo tragos, como un bar.

Los dueños de Andes niegan —con pruebas— ambas acusaciones. Andes tiene su permiso de bomberos de restaurante. Y la clausura que le hicieron fue porque, la inspectora de la AMC que llegó al lugar, consideró que el sitio era más un bar que un restaurante. Es decir, cerrar un local depende de la interpretación del funcionario de la AMC que aparezca ese día en la puerta.

Andes Brew es una cervecería artesanal en la Plaza del Teatro. Fotografía de Nicole Moscoso para GK.

“Hay esta ambigüedad en la normativa que dice que los restaurantes pueden vender bebidas alcohólicas, pero de forma controlada”, dice Espinosa. El problema, continúa, es que no existe ninguna norma que especifique qué quiere decir esto.

El supervisor metropolitano de la AMC, Gustavo Chiriboga, confirma que no hay una norma que defina el límite de bebidas de acompañamiento. En la práctica, dice, “verificamos que si es que hay una mayor venta de bebidas alcohólicas, ya no es un restaurante, ya termina siendo un bar”. O sea, todo depende de la percepción de un servidor público.

Las rígidas y ambiguas normas municipales impiden tener un negocio sensato. Resulta que la categoría de bar tampoco encaja en el negocio de Andes. “No podemos sacar el permiso de bar porque dice específicamente que sirves comida fría, no caliente. Nosotros tenemos una cocina completa”, dice Espinosa.

Espinosa cuenta que la clausura duró cuatro días “gracias a que muchas autoridades del municipio entendieron nuestra postura”.

No es un caso aislado. Desde enero a agosto de 2025, la AMC ha clausurado más de 370 locales en Quito por razones como consumo de bebidas alcohólicas fuera del establecimiento, falta de permisos de bomberos, venta de licor sin registro sanitario entre otras razones. De estas clausuras, 81 fueron por el consumo de bebidas alcohólicas al interior del establecimiento, como la de Andes.

Cómo la AMC controla la vida nocturna quiteña

La AMC nació con la intención de ordenar el espacio público, pero su papel se ha transformado en el de una policía que regula los espacios de ocio. En nombre de la “convivencia ciudadana”, la agencia ha ejecutado clausuras que golpean directamente a la vida nocturna y turística quiteña.

En Quito, el uso del suelo está regulado por el Plan de Uso y Gestión de Suelo (PUGS), que define qué actividades pueden desarrollarse en cada zona. “Bajo esta premisa es que ciertas actividades pueden o no ser permitidas”, explica el abogado Santiago Albán. Pero el problema no es la existencia de reglas, sino su rigidez.

Existen normas de compatibilidad que restringen la instalación de ciertos establecimientos por lo que hay alrededor. Un colegio no puede funcionar a menos de 100 metros de un bar o discoteca, aunque eso no tenga sentido práctico: los estudiantes igual pueden desplazarse en auto o a pie, explica Albán.

“Un bar tipo cantina no tiene razón de ser para estar cerca del colegio. Pero al mismo tiempo, el que quiera ir a un bar, a una cantina o a un centro de tolerancia, caminará la distancia que le dé la gana”, dice el urbanista y profesor de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) John Dunn.

Esa falta de flexibilidad, advierte Albán, ha convertido al PUGS en un obstáculo para el desarrollo urbano y cultural. Requiere ajustes que permitan flexibilizar regulaciones que, lejos de ordenar el territorio, hoy bloquean proyectos educativos, culturales y sociales, explica Albán.

“Si existe un vacío jurídico para una definición de un elemento intermedio entre bar y restaurante, esas flexibilidades deberían ser tomadas en cuenta y debería haber una consideración del precedente de lo que ya se ha aprobado”, dice Dunn.

El problema actual empieza en el vacío legal que deja la LUAE. Esta licencia, indispensable para operar cualquier negocio en la ciudad, no reconoce la categoría de “gastropub”, espacios que combinan gastronomía con bebidas y música en vivo. Por eso, los dueños deben optar entre registrarse como restaurante o como bar.

Si eligen “restaurante”, no pueden vender alcohol más allá de un consumo “moderado”, aunque nadie sabe qué significa exactamente “moderado”. Si eligen “bar”, no pueden tener cocina caliente. En ambos casos, están en riesgo. “Es irracional pensar que debemos limitar actividades como esta”, dice el abogado Santiago Albán. “Con el PUGS, se vuelve bien difícil tener una cervecería artesanal o un gastropub”.

La ambigüedad convierte cualquier control en una ruleta rusa. Un inspector puede decidir en el momento si un local cumple o no la norma, y una clausura significa pérdidas que superan los 2.000 o 4.000 dólares semanales para pequeños empresarios como quienes manejan los espacios.

El cierre de locales en Quito responde a un vacío legal que deja la LUAE. Fotografía de Nicole Moscoso para GK.

Itinerante, una cervecería artesanal en una casa patrimonial del centro norte, opera con permiso de restaurante y ha pasado por siete controles de la AMC. “En los primeros cinco verificaron que la cocina estaba abierta, que servíamos comida y cerveza artesanal. Entonces, no pasó nada”, cuenta su fundador, Daniel Espín.

Con el tiempo, los controles se volvieron más agresivos. “Poco a poco fue incrementando el tema de controles y la violencia psicológica”, dice Espín. En uno de los operativos los inspectores de la AMC llegaron con militares y funcionarios del Ministerio del Interior. “Intimidaron a los clientes, requisaron maletas y a los chefs les quitaron cuchillos japoneses de trabajo, acusándolos de portar armas blancas”, recuerda Espín.

El local no fue clausurado, pero recibió un “acto de inicio”. Desde entonces, su abogado les recomienda dejar siempre un plato servido sobre la mesa, “aunque ya se haya acabado la comida”, para demostrar que siguen siendo un restaurante —porque son un restaurante.

La cervecería artesanal Django también ha vivido estos controles por parte de la AMC. Durante la pandemia del covid-19, cuando se suspendieron los permisos de bares, tuvieron que operar como restaurante. “Ahí entendimos cómo era: con el permiso de restaurante te quieren multar o te visitan más seguido”, dice Proaño. “Todo queda a la interpretación de la autoridad. A veces la clausura depende de la persona que está haciendo el operativo.”

Antes de la pandemia, Django fue clausurado por dos semanas. “Con la excusa de estar abiertos fuera de horario, pero en realidad solo estábamos cerrando las cuentas”, recuerda Proaño. “Ese rato no puedes hacer nada. Si ya te ponen los stickers, te obligan a salir.”

La arbitrariedad no se limita a las cervecerías. Palenque Casa Cultural, que funciona con permisos de restaurante y centro de eventos, también ha sido clausurado. Hay una ambigüedad en la normativa: la norma de Quito Turismo permite la venta de bebidas alcohólicas dentro de los restaurantes, mientras que la LUAE la restringe únicamente al acompañamiento de comidas, explica su fundador, Daniel Solís. “Hemos tenido clausuras a lo largo de nuestra operación; la última fue en octubre del 2024.”

“Sigue habiendo esa ambigüedad con el consumo del alcohol, ese consumo con curuchupez de la sociedad ecuatoriana”, dice Solís, en referencia a la inveterada mojigatería nacional. “Las dinámicas funcionan de una manera en la vida y se norman de otra manera en la ley”, dice.

Ninguno de estos locales es una discoteca. Son espacios culturales híbridos que atraen turistas, rescatan casas patrimoniales y reactivan barrios que antes estaban vacíos. Mantienen viva la imagen de Quito como ciudad patrimonial y creativa. En lugar de protegerlos, la AMC los somete.

El costo turístico y económico de una clausura

Cada vez que la AMC clausura un local, no solo se apaga un letrero. Se apaga una red completa de empleos, servicios y experiencias que sostienen el turismo urbano de Quito.

Las pérdidas económicas son graves. Dos semanas de cierre pueden costar entre más de 5.000 dólares para una cervecería pequeña y hasta 12.000 para locales medianos como Django. “La verdad es que mucha gente después de una clausura no logra recuperarse”, dice Martín Proaño, su fundador. “No somos grandes empresas que puedan aguantar un mes sin vender”, dice Daniel Solís, fundador de Palenque Casa Cultural.

Un cierre puede durar días o semanas, pero sus efectos se extienden mucho más: los meseros pierden propinas, los proveedores de ingredientes dejan de vender, los músicos cancelan presentaciones y los turistas —que encuentran los locales cerrados — optan por no volver.

“La clausura interrumpe la cadena productiva”, dice la economista Emily López. “Se detienen las ventas, se cancelan turnos laborales, se frenan compras a proveedores y se reduce el movimiento de dinero en los barrios”, explica.

En zonas como La Mariscal o el Centro Histórico, donde la vida nocturna alimenta el flujo turístico, una clausura multiplica el daño: afecta al conductor de taxi que solía recoger a los clientes, a los vendedores de comida que trabajaban en las esquinas y hasta a los fotógrafos que ofrecen retratos en la calle.

“Nosotros rescatamos una casa patrimonial abandonada”, dice Daniel Espín, fundador de Itinerante. “Éramos el único local nocturno en esa zona y la gente empezó a volver”, dice Espín. Cuando clausuran espacios así, no solo pierdes dinero: la ciudad pierde confianza.

Pero al municipio parece importarle poco. “Nuestro objetivo no es afectar economías ni emprendimientos, sino la convivencia y seguridad”, dice el supervisor metropolitano de la AMC, Gustavo Chiriboga, “Si usted comete esta infracción, ahí está la consecuencia”, dice.

Pero la seguridad no se logra con sellos de clausura, sino con calles habitadas, con luces encendidas y con espacios donde el arte y la gastronomía convivan. “Cualquier tipo de negocio que esté abierto, normalmente, siempre va a ayudar a aumentar la seguridad de una calle”, dice el urbanista y docente universitario John Dunn.

A eso se suma el costo emocional y simbólico. “Alrededor de los espacios donde se genera cultura, también se genera identidad”, dice Daniel Solís, de Palenque Casa Cultural. La gente crea afectos, vínculos, comunidad. Cuando cierras un espacio así, matas un pedazo del tejido social, explica Solís.

La seguridad no se logra con sellos de clausura, sino con calles habitadas, con luces encendidas y con espacios donde el arte y la gastronomía convivan. Fotografía de Nicole Moscoso para GK.

Los expertos coinciden en que las clausuras masivas frenan la reactivación económica y el turismo.

En lugar de fortalecer la economía formal, impulsa la informalidad y reduce la inversión. “Esto genera una barrera a los emprendedores que optan por operar al margen de la ley o fuera del sistema”, dice la economista Emily López. “Toda traba hace más difícil que un emprendedor pueda iniciar su proyecto”, dice la economista Mónica Rojas.

El resultado es un círculo vicioso: menos locales abiertos, menos visitantes, menos consumo y más desconfianza.

Una ciudad que se autoclausura

La vida nocturna de Quito no termina despegar no por el frío, ni por falta de ideas ni de talento, sino por una política municipal que confunde el orden con el control. “Uno de los principales reclamos del sector cultural es la falta de diferenciación, entre los bares, los restaurantes y los espacios culturales”, dice la abogada Daniela Rodríguez.

“Muchos locales combinan las actividades artísticas con servicios de alimentos y bebidas”, por esta combinación son clasificados automáticamente como de alto impacto, lo que aplica requisitos más estrictos y un mayor riesgo de una clausura, explica Rodríguez.

“La parte fundamental es que no existe una especificidad a cervecería artesanal y a lo que se llama un gastropub. Es una nueva actividad que ha evolucionado”, explica el abogado Albán. No es lo mismo tener una cervecería artesanal o un restaurante que sirve comida con cervezas, que tener una licorería o un centro de producción de alcohol.

Albán explica que hay un problema porque la norma está mal elaborada y da margen a que la clausura sea “legal”. “Legal es una línea gris y esa línea gris es la que estoy tratando de esgrimir”, dice Albán. Y la AMC —y por ende, el municipio— actúa con el celo de un guardián del silencio. En vez de incentivar prácticas responsables, opta por clausurar, como si el ruido, la bebida o la reunión fueran delitos urbanos.

El resultado es una paradoja: una capital que invierte más de 2 millones de dólares, según información entregada por la empresa municipal Quito Turismo, en promover el turismo, apaga sus propios escenarios. No hay visitante que regrese a una ciudad que se cierra a las once. No hay desarrollo económico posible si la burocracia castiga la iniciativa.

Pero en la AMC son hijos del rigor. “Cuando nosotros verificamos esa realidad, es cuando nosotros levantamos los procedimientos de sanción porque a pesar de que tenga la licencia, no está haciendo la actividad para la cual se le autorizó”, explica Chiriboga. “El problema es que ellos están sacando licencias de restaurantes”, dice Chiriboga, desconociendo que la sanción depende de la discreción de sus inspectores.

Además, dice el inspector Chiriboga, su agencia está atada de manos: cualquier reforma, como la creación de nuevas categorías de negocios —como gastropub—, debe pasar por el Concejo Metropolitano de Quito y la AMC no puede crear una nueva categoría. “Lo que nos están exigiendo es no hacer el control o hacer el control a la carta para que en unos casos sí y en otros casos no”, dice.

Para intentar abrir una conversación sobre los gastropubs, el 19 de septiembre de 2025, la Asociación de Cervecerías del Ecuador (ASOCERV) envió una carta al Municipio de Quito solicitando actualizar la normativa. Para esto la asociación propone “colaborar en la creación de una categoría normativa adecuada que reconozca figuras como los gastropubs, restaurantes temáticos y cervecerías artesanales con atención al público”.

La carta ya fue contestada. “Entendemos que se está trabajando en una posible solución desde la Secretaría de Desarrollo Productivo”, dijo Nelson Calle, Director de la Comisión Política de ASOCERV.

Mientras tanto, la paradoja bordea el ridículo. Un entramado de normas y arbitrariedades gobierna una ciudad que quiere abrirse al turismo, pero castiga los espacios que la vuelven atractiva. Todo bajo una administración municipal cuyo mayor orgullo parece ser soterrar cables. Mientras lo hace, es probable que termine por encontrar enterrados también los huesos de la noche quiteña, junto a los cadáveres de los icónicos locales que quisieron salvarla.

Únete a la GK Membresía y recibe beneficios como comentar en los contenidos y navegar sin anuncios.

Si ya eres miembro inicia sesión haciendo click aquí.