El gran chuchaqui de La Foch

Alguna vez ciudad jardín y único predilecto de la fiesta quiteña, la Zona languidece

Si ayer la Foch fue la fiesta, hoy es el chuchaqui. Clavada en el corazón de la Mariscal como una daga dolorosa, la Foch no nació como zona de fiesta.

La placita que hoy lleva el nombre de mariscal francés —aunque antes fue Lídice y aún oficialmente El Quinde— se pensó como un espacio de respiro en una ciudad en expansión. Fue un barrio elegante, diseñado como ciudad jardín,donde a inicios del siglo XX, las familias huían del centro.

Después de las casas señoriales, llegaron los bares, las huecas, hoteles, cafés y luces de neón. A inicios del milenio se convirtió en el alma de la fiesta y entonces fue bautizada como “La Zona” por iniciativa municipal de principios de siglo. El nombre, aunque no oficial, se volvió parte de nuestro idioma de todos los días. “Vamos a La Zona”, “Llévame a la Zona”, “Nos vemos en la Zona”.

Pero la fiesta, mal llevada, se fue descomponiendo. Llegó la inseguridad, los negocios cerraron, los edificios se vaciaron. La inesperada pandemia del 2020 dejó en coma a La Zona: el entonces desconocido covid-19 no solo asfixiaba a sus víctimas humanas, sino también al bar fiestero de Quito. El turismo y sus fieles de siempre se alejaron de La Zona, y el aire que se le acabó a la Foch fue económico.

Las promesas municipales de recuperación quedaron en papeles. Hoy, dicen los diagnósticos, tomaría más de una década devolverle algo de su brillo. Mientras tanto, La Zona, bosteza al sol, esperando que alguien la saque de su letargo.

La Plaza Foch fue durante años el epicentro de Quito para salseros, rockeros, metaleros, punkeros, hippies, reggeatoneros, faranduleros y fiesteros sin categoría. Todos tenían un lugar, un bar, un huequito de especialidad, un karaoke, un combo de biela helada y unas salchipapas o menestras favoritas, una pista donde moverse o una esquina donde levitar. Todos nos encontrábamos en La Foch. Nacieron, vivieron y murieron bares emblemáticos, discotecas de moda, huecas célebres.

La burocracia mojigata de las horas zanahorias y los domingos abstemios y todos sus sucesores nunca supieron qué hacer con un sitio donde se cruzaban demasiadas vidas. Los bares abrían y cerraban, la policía venía, los clientes se iban, los propietarios peleaban con la alcaldía. Las mafias comenzaban a filtrarse por las grietas de la plaza y en otros días por las mañanas habían ferias, una cuadrícula de calles donde lo mismo uno se encontraba un turista de Wisconsin haciendo fila para torcerse los tobillos intentando bailar salsa en El Aguijón, un vecino de toda la vida ordenando un chichen tikka masala y a los apátridas militantes de la comida y la bebida entrando al Cats.

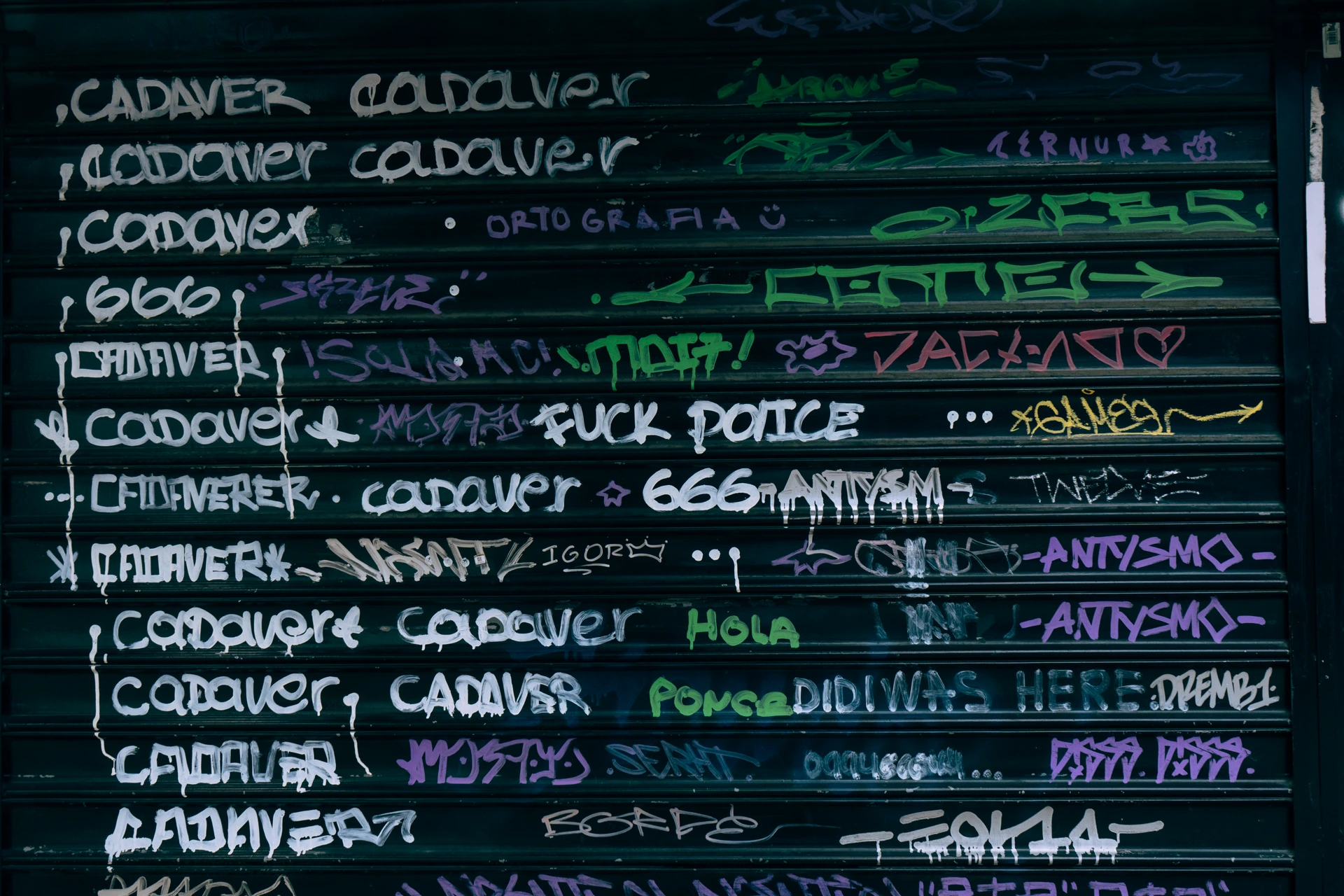

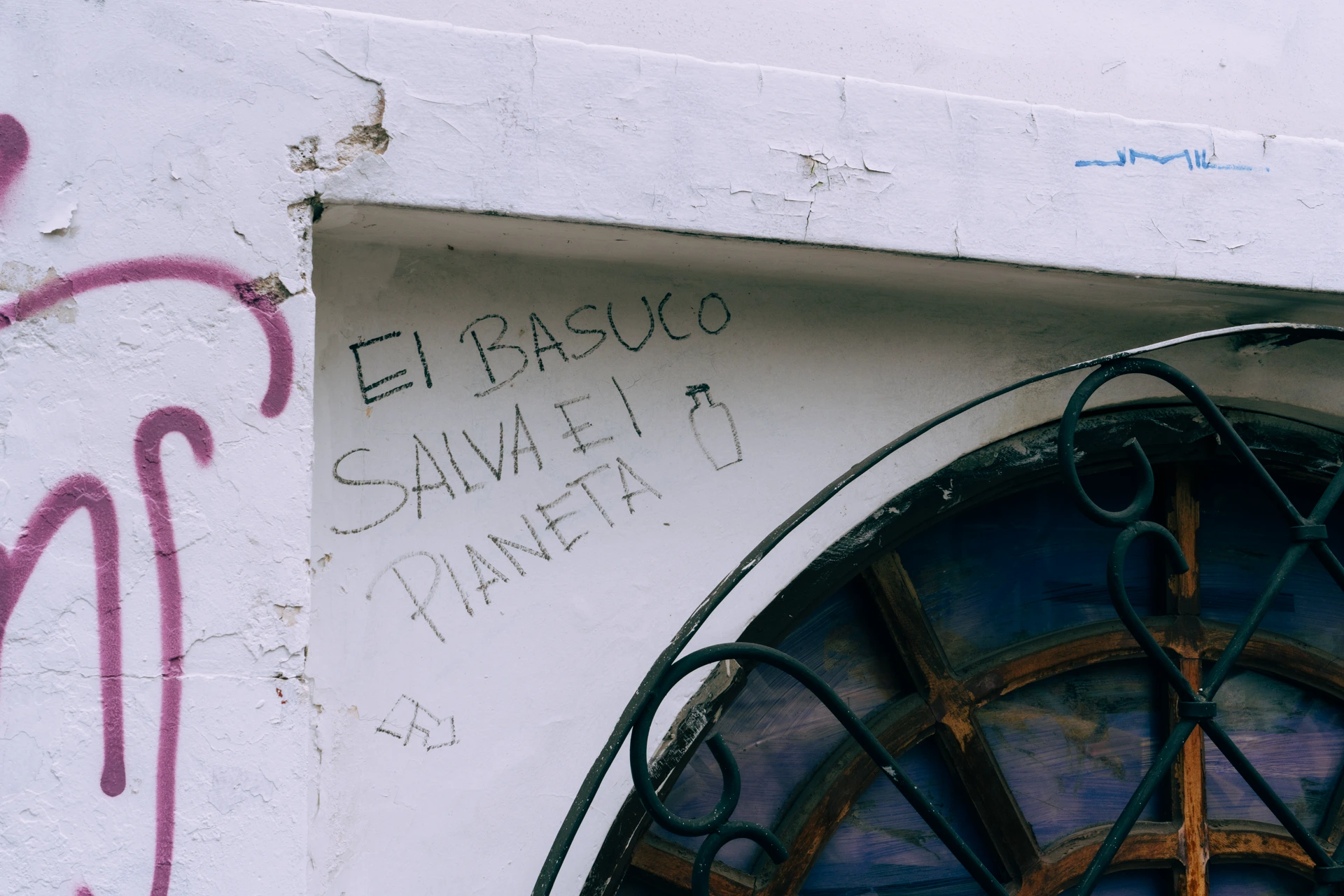

Pero como una borrachera desmedida, la Foch se fue vaciando. Se fue llenando de rejas, de miedo, de estigmas. Y hoy, lo que fue templo del placer nocturno es un conjunto de calles con nombre de prócer y cara de domingo desolado.

Caminar por ahí en el día es como ver a una diva sin maquillaje. No es que esté fea. Está descompuesta. Con los ojos hinchados. Con el rimel corrido. Hay algo triste en ver tanta arquitectura en ruinas, tanta promesa en el olvido. Los edificios que algún día fueron hoteles, restaurantes, discotecas o cafés de autor ahora son estructuras vacías, con letreros rotos y olor a cajas viejas y fantasmas. Se vende, se alquila, se lo que sea.

Pero también, como pasa con los grandes chuchaquis, hay una oportunidad de resurrección.

De mirar hacia atrás y decir “qué buena fiesta fue”, pero también preguntarse qué puede pasar ahora. Porque lo que está dormido puede despertar. Y lo que está roto, cuando tiene alma puede volver a funcionar.