Rosa Aranda moja sus dedos con el agua del Río Villano, mientras repasa las comunidades que visitará los siguientes tres días: Piwiri, Kamunwi y Yutzuyaku. Rosa Aranda, de 45, pelo espeso, negro y largo viaja en un peque-peque, una lancha bautizada así por el estridente rugido de su motor.

Parte de su trabajo como presidenta de Moretecocha —una comuna que agrupa a ocho comunidades de la nacionalidad indígena Kichwa, en la Amazonía ecuatoriana—, es comprobar que Pluspetrol, la empresa de origen argentino y domiciliada en Países Bajos que opera desde 2019 en el territorio que ella llama su casa —y la empresa y el Estado, el Bloque 10— esté cumpliendo con los convenios que ha firmado con varias comunidades en los últimos cuatro años.

Para llegar a Piwiri hay que salir de Paparawa, un puerto al final de una carretera construida entre 2006 y 2012 por Agip Oil, la petrolera que operó desde febrero de 2000 hasta 2019, y que fue comprada por Pluspetrol.

Vista desde la canoa al puerto Paparawa, que conecta a las comunidades que viven río abajo con una carretera que, a su vez, lleva al Puyo. Fotografía de Diego Lucero para GK.

Desde ese puerto se toma un peque peque y se navega por el serpenteante río Villano por una, dos, tres o hasta cuatro horas, dependiendo de cuánto haya llovido.

Una calurosa, húmeda pero nublada mañana de octubre de 2024, Rosa Aranda llega a Piwiri, una comunidad de la que también es presidenta, donde viven sus hermanos. Piwiri queda dentro de Pastaza, una de las seis provincias amazónicas del Ecuador. Piwiri también queda dentro del Bloque 10, uno de los 77 espacios que fueron delimitados en las últimas cinco décadas en la Amazonía y Costa ecuatoriana para explotar petróleo.

El 16% del territorio ecuatoriano está concesionado a petroleras públicas y privadas, según el Ministerio de Minas y Energía. Es el país latinoamericano con más tierras indígenas afectadas por la extracción petrolera: casi la mitad —207 de los 437 territorios— tienen bloques petroleros.

Este análisis es parte del proyecto transfronterizo Hasta la Última Gota, entre cuatro medios de países amazónicos para investigar los impactos del sector petrolero en la región.

El petróleo es una constante en Ecuador desde hace más de un siglo. En 1911 se explotó el primer pozo, en la Costa, pero no fue hasta 1972 que el crudo se convirtió en el centro de la economía. Son más de 50 años que el petróleo ha estado entre los principales productos de exportación del país.

Pero, así como ha sido un motor para la economía, ha dejado devastadores impactos.

El caso Chevron es el más emblemático por la magnitud del daño y por el litigio que escaló a nivel internacional. La compañía estadounidense, antes llamada Texaco, vertió más de 16 mil millones de galones de desechos tóxicos en el norte de la Amazonía hasta inicios de los 90.

Pero no es el único caso ni la única zona afectada: solo entre 2012 y 2022 hubo 1584 derrames petroleros; la causa principal, según el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica ecuatoriano, fue la falta de mantenimiento de los oleoductos.

Cada semana en el Ecuador hay al menos dos derrames.

Los derrames de petróleo son comunes en Ecuador, además la tala de árboles para hacer carreteras cada vez va acabando con la Amazonía. Fotografía de Diego Lucero para GK.

A pesar de esta realidad, los últimos dos gobiernos, de Guillermo Lasso y Daniel Noboa, desarrollaron planes para ampliar la frontera petrolera. Las reservas —el crudo que queda disponible en los más de 7 mil pozos que se explotan actualmente— son escasas, según Fernando Santos Alvite, experto petrolero y ex ministro de Energía y Minas en el gobierno de Lasso.

De acuerdo a Santos, hay estimaciones que dicen que hay apenas 2 mil millones de barriles más, que servirán para 10 o 12 años. Podrían ser 15 o 20, si se mejora la producción.

Para sortear ese riesgo de que el petróleo disponible se acabe, el gobierno actual ha planteado ampliar la frontera petrolera y lo haría, precisamente, en el suroriente de la Amazonía, justo en territorios cercanos al Bloque 10. En octubre de 2024, un equipo de GK recorrió ese bloque, donde la explotación avanza a pesar de la resistencia de algunos grupos indígenas.

División entre el río Lipuno, a la izquierda, que va a la plataforma petrolera de Pluspetrol y el río Villano, a la derecha, que atraviesa gran parte de las comunidades del Bloque 10. Fotografía de Diego Lucero para GK.

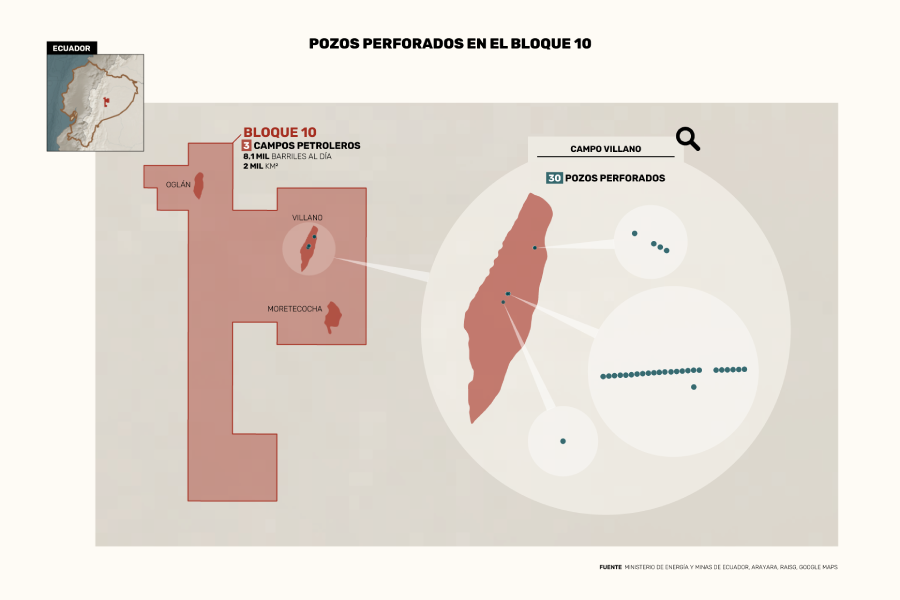

El Bloque 10 tiene un área de 2 mil kilómetros cuadrados y, cada día, produce 8,1 mil barriles de petróleo, según el Ministerio de Energía y Minas del Ecuador. Dentro de un bloque hay campos, que son los espacios donde están los pozos de donde se extrae el petróleo con gigantescas máquinas metálicas.

El Bloque 10, de una forma geométrica compleja de 20 esquinas, tiene 33 pozos perforados; de esos, sólo 21 están activos, y todos son y serán operados por Pluspetrol hasta el 31 de diciembre de 2033, cuando acabe el contrato de prestación de servicios. La compañía, propiedad de la familia Rey Rodríguez, es la séptima fortuna de Argentina —según el ranking Revista Forbes 2024.

Todos los pozos están en el campo Villano, que por ahora, es el único campo activo del Bloque 10. Mapa de Infoamazonia.

Pluspetrol es la tercera petrolera con la que Rosa Aranda y otros líderes de la zona han tenido que resistir o con la que negociar. El Bloque 10 fue licitado por el Estado ecuatoriano por primera vez en 1987. Y en el 88, la empresa estadounidense Arco-Oriente empezó la exploración —un proceso anterior a la extracción, que simula terremotos y sirve para determinar cuánto y qué tipo de petróleo hay bajo tierra— en el campo Villano.

Pero en 35 años, la expansión de las petroleras y el intento de las comunidades que lo habitan para que no se expandan ha generado peleas familiares y divisiones de comunidades. Estas complejas relaciones, en una región donde el acceso a la salud, educación y empleo es paupérrimo, es un tema que ha sido investigado por décadas por académicos como Marisol Rodríguez.

La comunidad de Yutzuyaku fue fundada en 2024 y está conformada por seis familias, todas relacionadas entre sí, que salieron de la comunidad de Lipuno porque conflictos con el presidente de esa comunidad. Fotografía de Diego Lucero para GK.

Rodríguez ha estudiado el Bloque 10 desde hace más de siete años. Sentada en una biblioteca universitaria dice que cuando entró Arco-Oriente, sus empleados trataban de corromper a los dirigentes indígenas. Los intentaban convencer de que se quedasen con el dinero que la empresa les daba y que supuestamente debía ir a las comunidades. A los líderes más reacios de aceptar sus propuestas, dice Rodríguez, les ofrecían viajes a la ciudad costera de Guayaquil, la más grande del país, o los llevaban a la playa. Así, explica, comenzaron a “quebrantar el tejido social de las comunidades desde dentro”.

Leonardo Viteri, líder de varias organizaciones indígenas desde hace casi cuatro décadas, también conoce estas prácticas. Viteri, que participó en mesas de negociación con petroleras, dice que la llegada de Arco-Oriente “fue sin ningún tipo de proceso de consultas, sin ningún tipo de acuerdos”.

Para protestar la llegada de la empresa, en 1989, la extinta Organización de los Pueblos Indígenas del Pastaza (OPIP) convocó a una reunión a delegados de Arco-Oriente, del gobierno de Rodrigo Borja, y de la entonces Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE). Los comuneros retuvieron a los funcionarios durante ocho días, y al final todos firmaron un documento llamado los acuerdos de Sarayaku —en honor al pueblo Kichwa donde se hizo el encuentro.

El documento tenía cuatro puntos principales: suspender las operaciones exploratorias, legalizar los territorios, restaurar los daños que habían causado hasta ese momento las exploraciones, y establecer una mesa de diálogo entre el Estado, la empresa y nacionalidad Kichwa de Pastaza.

Para ese entonces, Arco-Oriente llevaba apenas un año de exploración sísmica y perforación de pozos exploratorios. Pero desde que la empresa llegó, hubo un conflicto con las comunidades que se volvió “muy político” porque coincidió con el inicio de la campaña Amazonía por la vida, promovida por ONG locales y apoyada a nivel internacional.

Además, las comunidades en Pastaza conocían el impacto del petróleo en la provincia vecina de Napo por un informe que detalla el tratamiento inadecuado de los desechos tóxicos, la contaminación sonora provocada por las explosiones de dinamita, la aparición de enfermedades de la piel, entre otros. No querían que esa historia se repitiese ahí.

“Pero cuando los funcionarios se fueron de Sarayaku, el Estado no cumplió, y la empresa siguió con la exploración”, recuerda Leonardo Viteri. Para intentar impedir que la petrolera siguiera trabajando, en 1990 organizaron una marcha hacia la comunidad de Villano, cerca de donde se había establecido el campo. Según él, marcharon cerca de 600 personas, pero cuando llegaron el Estado tenía militarizada la zona, y también se dieron cuenta que varios líderes de Villano ya habían firmado acuerdos con la empresa para dejarlos operar.

Antonio Vargas, el pelo y las cejas canas, y los ojos achinados, es un líder indígena histórico y fue presidente de la OPIP dos veces. Sentado en un restaurante en la ciudad amazónica de Puyo dice que a inicios de los 90, los kichwa “estaban concentrados” en la OPIP, pero que luego de la entrada de Arco-Oriente las comunidades de Santa Cecilia de Villano, Paparawa y Pitacocha se separaron de la organización. Lo hicieron para negociar directamente con la empresa que les ofrecía educación y salud.

Con eso, dice con voz baja y pausada, los kichwa de Pastaza entraron a “la era petrolera”.

Antonio Vargas, líder indígena histórico, fue presidente de la OPIP en los 90 y en el 2013. Cuando era presidente, algunas comunidades como Santa Cecilia de Villano y Paparawa se separaron de la OPIP para negociar directamente con la petrolera. Fotografía de Diego Lucero para GK.

Casi una década después, a finales de 1999, Arco-Oriente salió del país y, al año siguiente, Agip Oil se hizo cargo del Bloque 10. La compañía siguió con tácticas similares para dividir comunidades. Por ejemplo, firmó un convenio para mejorar el acceso a la salud, con organizaciones como la Asociación de Desarrollo Indígena de la Región Amazónica (Asodira).

Asodira fue creada formalmente a inicios de los 2000 por veinte comuneros de la zona con un objetivo específico: tener una organización legal para canalizar los fondos de la petrolera a las comunidades. Ector Mayancha, uno de los fundadores de Asodira, dice que la organización sólo cumplía un rol administrativo. Dejó de funcionar en 2009 cuando las comunidades decidieron que querían tener convenios directamente con la empresa.

En los 2000, cuando Agip Oil empezó a operar, las peleas entre comunidades se agudizaron. Las fracturas entre las asociaciones que conformaban la OPIP, recuerda Antonio Vargas, debilitaron a la organización en los siguientes años, hasta que desapareció.

Estas tensiones entre comunidades y las dos petroleras —Arco-Oriente y Agip Oil— ocurrieron hace 30 o 20 años. Rosa Aranda las ha estudiado muy bien para entender cómo funcionaban las dos empresas y poder seguir negociando con la actual, Pluspetrol.

En Piwiri, donde quienes la ven pasar le dicen presidenta, sus habitantes dicen esperar que Pluspetrol les transfiera el dinero acordado para construir nuevos peque peque, darle mantenimiento a la pista de aterrizaje, y comprar materiales para viviendas.

Rosa Aranda reconoce que aunque quisiera que la empresa abandone el territorio, lo que debe hacer es que respeten los acuerdos. Y, si se abren nuevos pozos o campos dentro del Bloque 10, que la empresa cumpla con la consulta previa, libre e informada —un derecho constitucional que tienen los pueblos y nacionalidades indígenas. A ellos, el Estado les debe entregar información y preguntar antes de hacer actividades extractivas. Un derecho que, según expertas, como la abogada Verónica Potes, no se ha cumplido casi nunca en el Ecuador.

§

Bajo un cielo azul sin ninguna nube, el peque peque que lleva a Rosa Aranda se detiene en una orilla del río Villano donde, en medio de frondosos y verdísimos árboles, hace pocas semanas se formó una nueva comunidad llamada Yutzuyaku.

Las 21 personas que la fundaron antes vivían en Lipuno. Marcelo Cuji, la nariz ancha, las orejas grandes y la piel curtida, dice que se fueron porque ya no tenían más terrenos ahí y porque su hermano Ricardo, presidente de la comunidad, negociaba directamente con Pluspetrol y empezó a tomar decisiones que lo perjudicaban a él y a sus ochos hijos.

Marcelo Cuji y su esposa Janet Chamico, fundadores de la comunidad de Yutzuyaku, tienen 8 hijos, cinco mujeres y tres hombres, todos se separaron de la comunidad Lipuno. Fotografía de Diego Lucero para GK.

Marcelo Cuji habla específicamente de los puestos que Pluspetrol ofrece a las comunidades, y que ellos llaman “el trabajo de línea”. Consiste en mantener limpio —libre de monte y cualquier obstáculo — los alrededor del oleoducto que transporta el petróleo desde el campo.

Según Cuji, el presidente de cada comunidad elige a los hombres que van a trabajar a los pozos petroleros. Funciona más o menos así: la empresa elige a siete hombres de ocho comunidades diferentes dentro del bloque —que son recomendados por el presidente de cada comunidad— que trabajan durante 15 días. Cuando sale el grupo, ingresan otros siete hombres de otras comunidades del área.

Por esos 15 días les pagan entre 500 y 575 dólares americanos.

Pero el patriarca de los Cuji dice que su hermano dejó de seleccionar a sus hijos para ese trabajo, impidiendo que tengan esta fuente de ingreso.

De camiseta amarilla gastada y pantalón oscuro, Marcelo Cuji toma un sorbo de chicha —una bebida tradicional fermentada a base de yuca— y dice que su hermano Ricardo también empezó a distanciarse, por eso decidieron irse de Lipuno para siempre.

Sobre esta acusación, Ricardo Cuji dice que su hermano Marcelo y su familia fueron expulsados de Lipuno por incitar “actos de división, generando provocaciones de violencia”. Dice que él avisó de esta decisión a Pluspetrol en noviembre de 2024. Hoy, dice, se lleva bien con su hermano, y espera que con su familia logren firmar nuevos convenios con la petrolera y su comunidad.

Marcelo Cuji, hermano del presidente de Lupino, fundó Yutzuyaku, donde tienen chacras y han empezado a construir sus casas. Al ser una comunidad nueva, todavía no tienen ningún beneficio de la petrolera Pluspetrol. Fotografía de Diego Lucero para GK.

Gabriel Cuji, presidente de la recién fundada Yutzuyaku, dice que planean acercarse a Pluspetrol para firmar un nuevo convenio y poder trabajar.

Mientras comparten el mismo recipiente con chicha, Rosa Aranda toma un sorbo. Escucha a Gabriel y Marcelo Cuji. Asiente y les confirma que, como presidenta de Moretecocha, va a empezar el trámite para que puedan ser parte de la comuna, que agrupa a ocho comunidades, de las cuales solo siete firmaron el convenio con Pluspetrol.

La división de comunidades por conflictos relacionados a petroleras en el Bloque 10, como los Cuji, es el foco de una investigación del académico Guillaume Fontaine. En ella, Fontaine escribe que hubo denuncias de irregularidades en el proceso de consulta previa a comunidades del sector Villano Norte durante una negociación de un convenio. Esto desencadenó conflictos.

Alexandra Almeida ha trabajado con las comunidades del Bloque 10 desde la ONG Acción Ecológica. Dice que en la Amazonía, los gobiernos de turno no han atendido las necesidades básicas de las poblaciones indígenas como salud, educación, vivienda, sanidad. “Eso que debería hacer el Estado era reemplazado por las empresas petroleras”, dice.

Piwiri es una de las comunidades en la orilla del río Villano. Se fundó hace poco más de dos décadas. Piwiri es parte de la comuna Moretecocha, que tiene un convenio con Pluspetrol que no se ha cumplido. Fotografía de Diego Lucero para GK.

El rol en la educación que asumen las petroleras es evidente en el colegio de la remota Piwiri. Entre paredes de madera rotas, despintadas e incompletas, hay bancas de un amarillo gastado y un metal oxidado con el logo de Agip Oil.

Sobre esas bancas cuelgan brillantes mochilas verdes y azules con el logo de Pluspetrol. Los cuadernos y plumas que usan los estudiantes, y las colaciones que comen, también fueron donados por la empresa. Los uniformes fueron pagados por los padres.

Lo que sí paga el Ministerio de Educación es el salario del único profesor del colegio de Piwiri. Leonidas Vargas —un hombre fornido, de nacionalidad Achuar, y trenza delgada que cuelga sobre su espalda— enseña a 16 estudiantes de entre 13 y 20 años. Lleva apenas un año y medio en Piwiri y dice que debe arreglárselas para enseñar matemáticas, lengua, literatura, ciencias naturales, estudios sociales e inglés.

Vargas, que es originario de Copataza, una comunidad Achuar, dice que el trabajo no es fácil. “Los niñitos que terminan su primaria no tienen la facilidad de salir a educarse al colegio, y tengo estudiantes de 19 y 20 años que no saben leer, ni reconocen los números”, dice.

Mientras Rosa Aranda recorre algunas de las casas de Piwiri para avisar que ya llegó, Vargas, sentado en una banca del centro comunal, dice que los padres de familia deben pagar cinco dólares mensuales al colegio. Cuando las pensiones se acumulan porque no tienen ingresos con qué pagar, el colegio se cierra. Eso, según Vargas, ya pasó en Piwiri en 2024.

Leonidas Vargas es un profesor de la nacionalidad Achuar que llegó a la comunidad kichwa de Piwiri para encargarse del colegio unidocente. Vargas, contratado por el Ministerio de Educación, debe idear tareas que sirvan para los adolescentes de diferentes edades. Fotografía de Diego Lucero para GK.

En Kamunwi pasa algo similar. La comunidad está a quince minutos de Piwiri en peque peque y allí hay otra escuela. Irma Andy es la única profesora para niños y niñas. “No hay ni cómo trabajar”, se queja. Dice que no hay materiales para sus estudiantes y que, cuando viaja a Arajuno, una ciudad al norte de la provincia de Pastaza de donde es originaria, aprovecha para imprimir materiales para que sus estudiantes puedan aprender con más facilidad. En Kamunwi, el Ministerio de Educación les da libros a los alumnos.

Como es la única profesora, Andy divide el salón en tres grupos. Las bancas están puestas de frente a tres paredes distintas, y cada una tiene un pizarrón. Enseña cultura estética, cultura física, matemática, lengua y literatura, ciencias naturales, estudios sociales, kichwa e inglés.

Irma Andy es la profesora de la escuela unidocente de Kamunwi. Es oriunda de Arajuno, donde todavía viven sus hijos y su esposo, pero vive en Kamunwi porque el Ministerio de Educación la designó para que enseñe allí. Todos los días debe idearse para enseñar a niños de entre 6 y 13 años en un mismo espacio. Fotografía de Diego Lucero para GK. Fotografía de Diego Lucero para GK.

Andy, junto a otros habitantes de Kamunwi, recibe a Rosa Aranda en la casa comunal —un espacio amplio, abierto, alto y techado con hojas de palma seca, una mesa de madera y bancas del mismo material. Rosa Aranda saluda, bromea, alterna kichwa y español, toma la chicha que le brindan, y luego les pide que le cuenten qué hay de nuevo con la petrolera, si los han visitado o han recibido algo.

Rosa Aranda, presidenta de la comuna Moretecocha, visita Kamunwi, una de las comunidades que conforman la comuna. Conversa con el presidente de Kamunwi, Camilo Tapui, para saber si Pluspetrol ha cumplido con su parte del convenio. Fotografía de Diego Lucero para GK.

El presidente de la comunidad, Camilo Tapui —el pelo negro y corto, vestido con una camiseta deportiva manga larga—, le dice a Rosa Aranda que de los 10 mil dólares que supuestamente les daría Pluspetrol para construir un peque peque, comprar vestimenta y materiales de construcción, no han recibido nada.

En Kamunwi, los niños que caminan por la cancha central de tierra junto a la casa comunal, también usan las mochilas azules o verdes con el logo de Pluspetrol. En comunidades donde hay un solo excusado sanitario, la escuela tiene muebles podridos, la economía es de subsistencia y no hay fuentes de trabajo, una mochila nueva es un objeto que no pasa desapercibido.

§

Las mochilas y útiles escolares que entrega Pluspetrol, y que debería dar el Estado para garantizar el derecho a la educación, no es lo único que reciben los habitantes que viven dentro del Bloque 10.

En otro de los lugares que visita Rosa Aranda hay una promotora de salud, cuyo nombre es protegido por temor a represalias. La señora no trabaja directamente para Pluspetrol sino para Hanaska, una empresa subcontratista de la petrolera.

La promotora de salud tiene conocimientos básicos de enfermería pero su tarea principal es visitar las casas y dar charlas sobre prevención en desnutrición crónica infantil, alcoholismo, suicidio. Además les habla a sus vecinos de la limpieza para evitar enfermedades y la importancia de una buena calidad del agua. Hanaska le envía hojas impresas con presentaciones de PowerPoint que tienen la información que debe difundir.

Por ejemplo, la promotora dice que les recuerda a las madres que les digan a sus hijos que se laven las manos antes de comer, y que se bañen. Los niños pueden hacerlo con el agua entubada no tratada, que sale de un estero, pasa a un tanque, y luego llega por mangueras.

También pueden bañarse en el río pero algunas madres dicen que en los últimos años cuando lo hacen, les salen “pepitas” y luego manchas blancas en la piel que les pican, y creen que es por la contaminación de la petrolera.

Madres de algunas comunidades del Bloque 10 dicen que luego de que sus hijos se bañan en el río, les salen manchas en la piel que les provoca picazón. Piensan que podría ser por la cercanía a la petrolera, pero no hay estudios que lo comprueben. Fotografía de Diego Lucero para GK.

Sin embargo, no hay estudios suficientes que demuestren o contradigan esta supuesta contaminación, y las manchas en la piel de un niño de una comunidad parecían hongos que pueden tener muchas causas, como el clima cálido y húmedo.

Casi todos los días la promotora de salud atiende a quien se acerque a su puesto —una construcción de cemento con una camilla, un escritorio viejo, y una repisa donde hay una máscara de oxígeno vieja. Ella, como los otros 19 promotores de salud que hay para las comunidades del Bloque 10, no está autorizada por el Ministerio de Salud para dar medicamentos. Dice que hace tres años se los quitaron.

Restos de alcohol, algodón y mascarillas es lo poco que hay en el centro de salud de una de las comunidades Kichwa a orillas del río Villano. La petrolera paga el salario de 19 promotores de salud que están en diferentes comunidades, pero no provee de insumos ni medicinas. Fotografía de Diego Lucero para GK.

Como no puede recetar, solo recomendar, su tiempo se va en llenar formularios —que tienen el logo de Pluspetrol. Si hay casos urgentes, llama a Hanaska para que le autoricen que el paciente se acerque al centro de salud público más cercano, que queda a mínimo una hora en peque peque. El paciente debe pagar el transporte y, si no lo pueden atender en ese centro o necesita un tratamiento, debe ir al hospital público en Puyo —que queda entre dos y tres horas más en vehículo particular.

“Por eso yo les digo ‘hay que cuidarse bastante porque estamos lejos’”, dice la promotora de salud. Por su trabajo recibe 470 dólares al mes, que es el salario básico en Ecuador en 2025.

La promotora de salud de una comunidad en el Bloque 10 trabaja para una empresa privada, pero los formularios que debe llenar con la información de las visitas a las casas para hablar de la importancia de la salud, tienen el logo de Pluspetrol. Fotografía de Diego Lucero para GK.

Como ella, según Pluspetrol, cada año 552 personas de las comunidades del Bloque 10 son empleadas en trabajos rotativos. Además de Hanaska, otra de las empresas contratadas por Pluspetrol es la consultora ambiental Asiyá, que también emplea a gente de las comunidades cercanas. Según uno de los empleados, que pidió reserva, el cargo dura tres años y para que los contraten deben postular a un concurso.

Parte de sus funciones, dice, es dar capacitaciones a las comunidades en temas de manejo de residuos sólidos y conservación de flora y fauna. Más allá de hacer informes sobre las visitas y charlas que hacen, según el trabajador, cada quince días tienen una reunión con Pluspetrol en la que les preguntan “cuál es la perspectiva de la gente” sobre la empresa.

Además de las medianas empresas como Hanaska y Asiyá, Pluspetrol también contrata a compañías comunitarias. Para el mantenimiento y limpieza de la vía Villano-Pandanuque, por ejemplo, contrató a la asociación comunitaria Asovillano.

Doris Gualinga, la cara redonda, el pelo largo y la sonrisa amplia, es la ex presidenta de Asovillano. Dice que el 95% de la empresa son mujeres y que fueron elegidas luego de un concurso para dar mantenimiento a un tramo de la vía, desde 2022 hasta julio de 2025.Rosa Aranda dice que conoce a Doris Gualinga pero cuando le ha pedido reunirse para hablar en detalle sobre cómo trabajan con la petrolera, Gualinga se niega. Gualinga, en cambio, asegura que nunca se ha negado a hablar con Aranda, que hay algunos conflictos de la comuna que ella preside y que desde Asovillano no puede “interferir en las comunidades”.

Doris Gualinga fue presidenta de Asovillano, la empresa que da servicios de mantenimiento a la carretera Villano-Pandanuque. Su hermana Luzmila es la coordinadora del proyecto. Fotografía de Diego Lucero para GK.

Los 46 kilómetros a los que Asovillano da mantenimiento atraviesan 28 comunidades. Cada día, limpian la maleza con machete. Al igual que en el “trabajo de línea” que hacen los hombres en el campo petrolero, las contratadas en Asovillano pertenecen a 26 comunidades que firmaron un convenio con Pluspetrol en 2021, y es el presidente de cada comunidad quien decide a quién darle el puesto de trabajo rotativo.

Un análisis del proyecto Hasta la Última Gota, con datos de Global Forest Watch, de la Universidad de Maryland, muestra que en el Bloque 10 hay deforestación alrededor de las vías que conducen a los pozos de petróleo. Los gráficos muestran un pico en 2022, cuando se deforestaron 563 kilómetros cuadrados dentro del bloque. El área total deforestada entre 2001 y 2023 fue de 3.622 kilómetros cuadrados.

Aunque a Rosa Aranda no le interesa trabajar para las empresas más grandes y compañías comunitarias que contrata Pluspetrol, sí reclama el acceso desigual a estos puestos, como los hermanos Cuji que vivían en Lipuno y fundaron Yutzuyaku.

En 2023, Aranda tuvo acceso a un documento firmado por un empleado de Pluspetrol y dirigido al administrador de un convenio entre la petrolera y la prefectura de Pastaza. En las hojas, su nombre aparece en una lista de “profesionales que no podrán participar en el proceso”.

Rosa Aranda cree que está en esa lista por su resistencia antipetrolera porque es una táctica que ya vio con la empresa anterior.

Rosa Aranda se encarga de visitar cada comunidad Kichwa del Bloque 10 que firmó un convenio con la petrolera Pluspetrol para saber si la petrolera ha cumplido con lo que les prometieron en temas de salud, educación y más. Fotografía de Diego Lucero para GK.

No es la primera vez que alguien de la familia Aranda enfrenta represalias de una petrolera. En 2018, un grupo de mujeres amazónicas protestó en Quito para exigir la consulta previa y el fin de la explotación petrolera en sus territorios. En ese período, Agip Oil aún operaba el Bloque 10.

En el grupo que caminó hasta la capital ecuatoriana estaban Salomé Aranda y Noemí Andy, la hermana y la esposa de Armando Aranda.

En una hamaca que cuelga de su casa de caña y madera en Piwiri, Armando Aranda dice que en el 2018 él era promotor de salud de la empresa Entris, que era subcontratista de Agip Oil. Luego de la marcha a Quito, la petrolera le dijo que debía renunciar a su cargo por el comportamiento de su hermana y esposa, pero él se negó. “Mi trabajo era limpio y no me podían botar, y yo tampoco quería firmar [la renuncia]”, dice el también hermano de la presidenta de Moretecocha. Para él, las mujeres tenían derecho de reclamar y él no “se metió”.

Armando Aranda y su esposa Noemí Andy. Armando era promotor de salud cuando estaba la petrolera AGIP, pero fue despedido luego que su hermana Salomé Aranda y su esposa fueran a una marcha en Quito, en 2018, para exigir el respeto a la consulta previa. Fotografía de Diego Lucero para GK.

Agip Oil, dice Armando Aranda, hizo una “liquidación voluntaria” para finalizar el contrato de todos los promotores de salud del Bloque 10. Pocos días después, varios fueron recontratados. Él nunca recuperó su trabajo.

Por este tipo de antecedentes es que, cuando las comunidades firman convenios con las petroleras, en este caso Pluspetrol, siempre incluyen cláusulas para garantizar su trabajo.

Según información enviada por Pluspetrol para este reportaje, suscribieron “un gran acuerdo marco que contempla 17 convenios específicos” con las 28 comunidades de influencia del campo petrolero Villano.

Uno de los acuerdos al que tuvimos acceso es con el pueblo ancestral Huito. Entre los compromisos de trabajo está que no menos del 70% de la mano de obra debe ser local.

Otro de estos convenios es de julio de 2021 con la comuna Moretecocha, de la que Rosa Aranda es presidenta. “Trabajo y empleo” es la primera cláusula e incluye garantizar trabajos como promotores de salud, para el mantenimiento de la vía, para la limpieza de áreas comunitarias, para crear un equipo de profesionales de las comunidades, entre otros.

“Sí han cumplido con los cupos para los profesionales del equipo ambiental, del proyecto, y los promotores. Hay otros que ya no tenemos por un conflicto territorial con el sector Villano que se llevó nuestros cupos diciendo que el oleoducto no pasa por nuestro territorio”, dice Rosa Aranda.

Rosa Aranda, presidenta de la comunidad de Piwiri y de la comuna de Moretecochoa del Bloque 10 mientras una de las mujeres de la comunidad pinta su cara con una pequeña rama de árbol en la noche. Fotografía de Diego Lucero para GK.

La presidenta de Moretecocha reconoce que debe estar atrás de quienes fueron contratados para asegurarse que mantengan su empleo. Dice que si no está pendiente y les pregunta, no le cuentan lo que pasa. “Quisiera que se informen más”.

Sobre las supuestas negociaciones directas entre Pluspetrol y ciertos líderes que apoyan la explotación y generan conflictos entre comunidades, la empresa dijo, por escrito, que respetan “la estructura organizativa” y reconocen el “derecho de autonomía de la designación de líderes para representar a las comunidades en los espacios de diálogo”. Además, dijo que tienen procesos de contratación “abiertos y transparentes, promoviendo que todos los habitantes de las comunidades de influencia del Campo Villano”.

§

Rosa Aranda es parte de los líderes indígenas y organizaciones que han intentado hacerle frente a la expansión petrolera, como la OPIP. Aunque sus miembros se separaron en 2008, en el 2022 el Consejo de la Coordinación de la Nacionalidad Kichwa de Pastaza aprobó un estatuto para cambiar el nombre a Pakkiru.

Hoy, Pakkiru representa a 16 comunas, pueblos y asociaciones kichwa de Pastaza. Su presidente, Luis Canelos —la cara y manos pintadas de negro con un tinte natural, y la cabeza cubierta por una corona de plumas rojas, celestes, amarillas y verdes— dice que Pakkiru busca unir a las comunidades en un frente antipetrolero.

Luis Canelos, presidente de Pakkiru, habla en la primera asamblea de mujeres de la organización que representa. Pakkiru agrupa a organizaciones y pueblos indígenas kichwa de Pastaza. Fotografía de Diego Lucero para GK.

El líder de 37 años, de piel canela y ojos rasgados reconoce que hay comunidades de la zona que no conforman la organización porque apoyan la extracción. El problema, dice, es que cuando las personas le preguntan qué les puede ofrecer a cambio de la resistencia, “no estamos en la capacidad de cubrir esas necesidades insatisfechas” que ofrecen las empresas petroleras.

Luis Canelos es el presidente de Pakiru, la organización que agrupa a los pueblos kichwa de la provincia de Pastaza. Lo que, hace décadas, era la OPIP.. Desde Pakiru existe una resistencia a la expansión petrolera, pero internamente hay asociaciones o pueblos que la conforman que sí apoyan a la empresa. Fotografía de Diego Lucero para GK.

Pakkiru no es la única organización que enfrenta divisiones internas en Pastaza. Durante décadas, la Asociación de Comunidades Indígenas de Arajuno (ACIA) tuvo una postura unida para rechazar la presencia de las petroleras en su territorio, también dentro del Bloque 10.

En 2023, ACIA se convirtió en Akat y hoy agrupa a 27 comunidades que viven cerca del campo petrolero llamado Oglán, que está inactivo.

Diana Tanguila, las mejillas definidas y la frente pintada con una cinta de tinte natural, es ex presidenta de Akat y la única cabeza mujer en la historia de la asociación. Mientras ocupó el cargo, entre 2021 y 2023, dice que intentaron convencerla de firmar un convenio con Pluspetrol. Siempre se negó.

Diana Tanguila, ex presidenta de la Asociación de Comunidades Indígenas de Arajuno (AKAT), dice que las petroleras intentaron negociar con ella, pero no cedió. Fotografía de Diego Lucero para GK.

Cuando salió de Akat en 2023 y Patricio Vargas la sucedió, el líder indígena firmó un convenio con Pluspetrol. Diana Tanguila asegura que la mayoría de los miembros de Akat están convencidos de que la apertura del campo es la mejor alternativa para ellos. Dice, con resignación, que si hacen una consulta previa para la operación del campo, seguramente será aprobada. Patricio Vargas fue contactado al menos 10 veces para este reportaje pero no concedió la entrevista.

Oglán no es el único campo que posiblemente se empezaría a explotar en Ecuador en los próximos años en la Amazonía. Con el interés del gobierno de Daniel Noboa de preparar una nueva ronda de licitación petrolera, lograría la ansiada expansión al suroriente amazónico, como lo anunció María Cristina Mogollón, entonces viceministra de Energía y Minas en el Encuentro Anual de Petróleo y Gas, que fue en Quito el 2 de octubre de 2024.

Concretamente Pluspetrol planea activar el campo Siccha, también en el Bloque 10. Según el estudio de impacto ambiental y el plan de manejo ambiental de este campo, los potenciales impactos severos en la etapa de construcción incluyen alteración del paisaje, compactación de suelos, incremento de niveles de presión sonora, aumento de la turbidez en cuerpos hídricos cercanos. Hay también impactos calificados como moderados como el deterioro de la calidad del aire e incremento de procesos erosivos.

Entre los potenciales conflictos sociales identificados en el mismo estudio, están conflictos de interés entre miembros de dos comunidades. En la descripción de este impacto dice “conflictividad y fragmentación de la estructura de organización comunitaria y organizaciones sociales por diferencia de criterios de la población frente a las actividades ejecutadas, en las localidades del área de influencia del proyecto”. Una frase que podría describir las relaciones de las comunidades del Bloque 10 en las últimas décadas.

Desde 1967, cuando la estadounidense Texaco perforó el primer pozo comercial en el norte de la Amazonía, hasta hoy, Leonardo Viteri dice que las empresas no han promovido proyectos que generen más trabajo y que ayuden a las comunidades a ser autosustentables. Las estrategias se han enfocado en mantener la dependencia ofreciendo beneficios a corto plazo.

Cuando se acabe el petróleo, dice Viteri, “la gente va a quedar dependiente”. El riesgo, apunta, es que la extracción siga acabando con los bosques, lo que seguirá provocando que la cacería y pesca desaparezcan y “prácticamente las comunidades llegarán a una etapa de pobreza bastante fuerte”.

Rosa Aranda se niega a que eso pase. Un día después de regresar de visitar las tres comunidades en las orillas del río Villano, está en un cuarto dentro de una casa vieja que usa como oficina, en la pequeña y selvática ciudad de Shell. De botas blancas, blusa a rayas y pantalón, Rosa Aranda dice que debe averiguar sobre el dinero que la petrolera le debe a Kamunwi, ver la manera de incluir a Yutzuyaku en el convenio, alistarse para su viaje a Cali para asistir a la COP16 de biodiversidad, y una lista que parece no tener fin.

En la sede de la Asociación de Indígenas Evangelistas de Pastaza (AIEPRA), Rosa Aranda, que también es parte de la organización y usa la oficina como su base, muestra un documento de la petrolera en el que le niegan un puesto de trabajo en la empresa. Fotografía de Diego Lucero para GK.

Este reportaje es parte del especial Hasta la última gota, entre los medios Infoamazonía, GK, Ojo Público y Rutas del Conflicto, elaborado con el apoyo de la Global Commons Alliance, un proyecto patrocinado por Rockefeller Philanthropy Advisors.

Únete a la GK Membresía y recibe beneficios como comentar en los contenidos y navegar sin anuncios.

Si ya eres miembro inicia sesión haciendo click aquí.