De este agave no beberás

Una planta sin prisas puebla las laderas quiteñas

El agave se sienta sobre las laderas del cañón del Chiche como un sabio paciente —muy paciente: el agave americana que crece ahí tiene entre seis y ocho millones de años. Los Homo sapiens llevamos apenas trescientos mil años sobre esta buena Tierra, y unos doce mil como la sedentaria y ególatra especie dominante del planeta. El agave americana se ríe del poscapitalismo y de la crisis de soledad de la que tanto se habla hoy. Esta planta, como tantas otras, reconoce otros arcos temporales y, a diferencia nuestra, no es una frágil criatura de cristal, sino un gesto de una planta que ha crecido como crecen quienes saben que la vida es una cuestión de resistencia, no de velocidad.

Mientras estas montañas andinas se erosionaban y los ríos inventaban nuevos trazos hacia el mar, el agave estaba ahí. Siempre sin apuro. Sin necesidad de desplazarse, sin ansiedades migratorias, sin urgencias, sin pensar en el arriendo ni en la cuenta de luz. Ha visto pasar glaciaciones, ha sentido en su raíz temblores que a nosotros nos parecerían el fin del mundo. Ha visto a mamíferos ir y venir. Evolucionar y extinguirse.

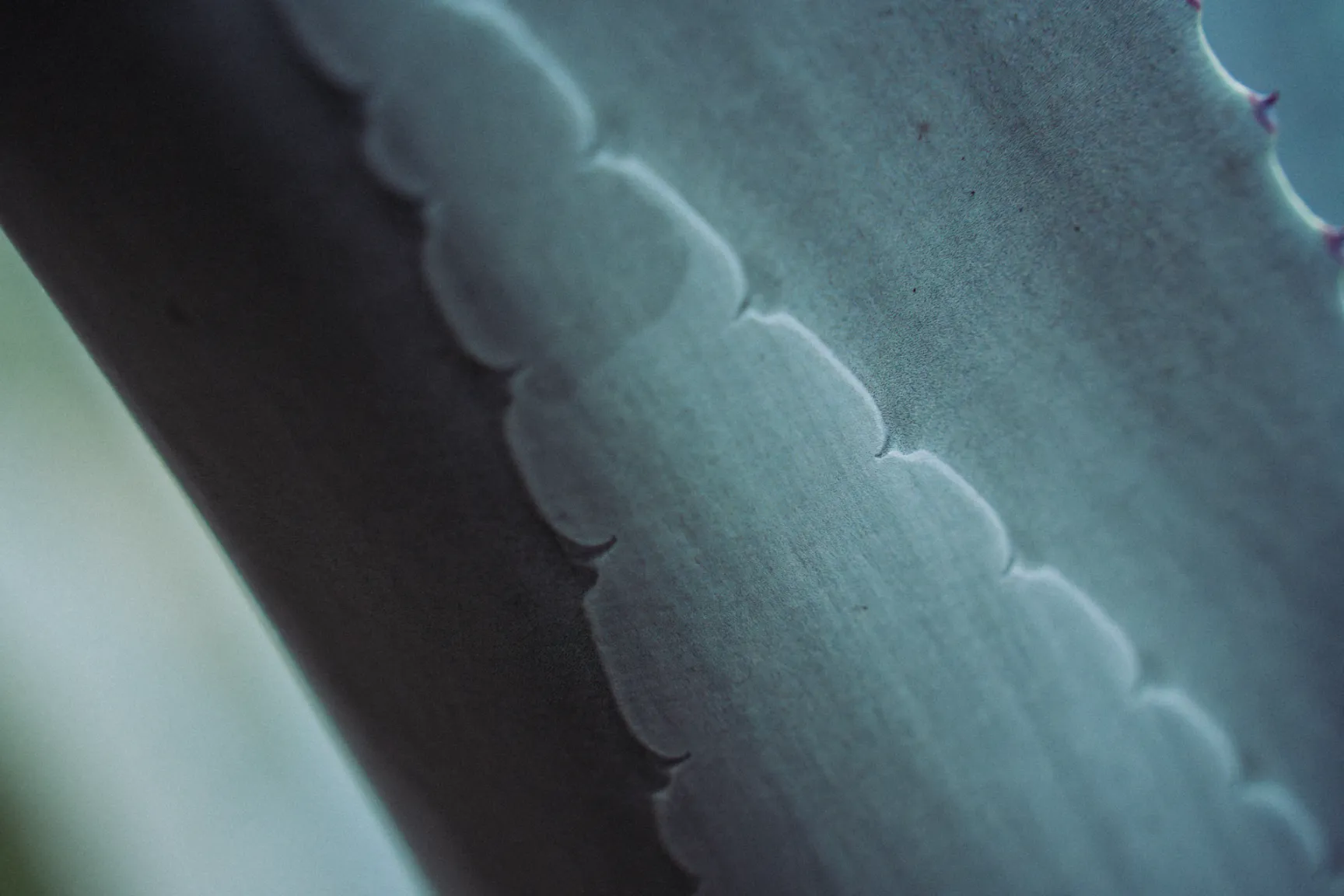

El agave tiene hojas musculosas, trabajadas en los climas extremos en los que ha prosperado. Su arquitectura sin prisas le permite crecer y defenderse de los depredadores, del hielo y el fuego. No se estira hacia el cielo implorando por luz, sino que encuentra los arqueos y las contorsiones que le permiten adaptarse y sobrevivir.

Cada una de sus hojas se pliega con la misma invisible persistencia con que pliega la gravedad el mismísimo espacio-tiempo, como si fuesen un testamento vegetal de las fuerzas que rigen todo lo que existe y existirá.

El agave americana lleva en la piel la memoria de la sequía. Fibras resecas, rugosidad en la epidermis, huellas de las estaciones están ahí, tatuando la sobrevivencia sobre la tersa piel de sus dentadas hojas.

Lleva también la añoranza de las lluvias breves y le quedan las marcas feroces del viento helado que lo ha herido desde siempre, pero también lo limpió. Sus bordes de dragón vegetal son una advertencia silenciosa de que la belleza, a veces, es peligrosa y lastima.

En estas laderas del Quito que fue y que será, que se quema en verano y se ahoga en invierno, el agave no decora el paisaje: lo define. En los últimos tiempos, la palabra agave se escucha cada vez más, porque alambiques formales y clandestinos procesan una variedad de esta planta para producir chawar y miske, bebidas espirituosas que pueblan cada vez más barras quiteñas.

Pero este agave americana del cañón del Chiche no es el que se usa para esos fines, aunque en sus raíces duerme el mismo azúcar salvaje. Aun así, es símbolo de identidad y lazo con el resto del continente.

El agave hermana a América, del norte a la Patagonia. Como en toda familia extendida, hay quienes terminan en el alcohol —el tequila, el mezcal, el miske—; otros se dedican al trabajo duro, dando fibra para sogas y tejidos, y no faltan los que posan coquetos ante la cámara y presencian el paso de ciclistas, trotadores y animales.