El periodismo ambiental tiene cada vez más espacio en el oficio. En la última década, los medios tradicionales han sumado reporteros para cubrirlo. Y no como algo secundario, por detrás de la política o la economía, sino como parte clave para entender qué pasa en el planeta.

Los consumidores de noticias de diferentes edades, cada vez más le prestan atención al periodismo ambiental por una razón: la crisis climática nos revienta en la cara. Ya no podemos mirar a otro lado cuando hay altísimas temperaturas, inundaciones sin precedentes, o kilómetros de plásticos en los océanos.

El periodismo ambiental fue, precisamente, el enfoque de la última conferencia por el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se celebró en Chile el 3 de mayo. “Prensa para el Planeta: el periodismo de la crisis ambiental” fue el lema del 2024.

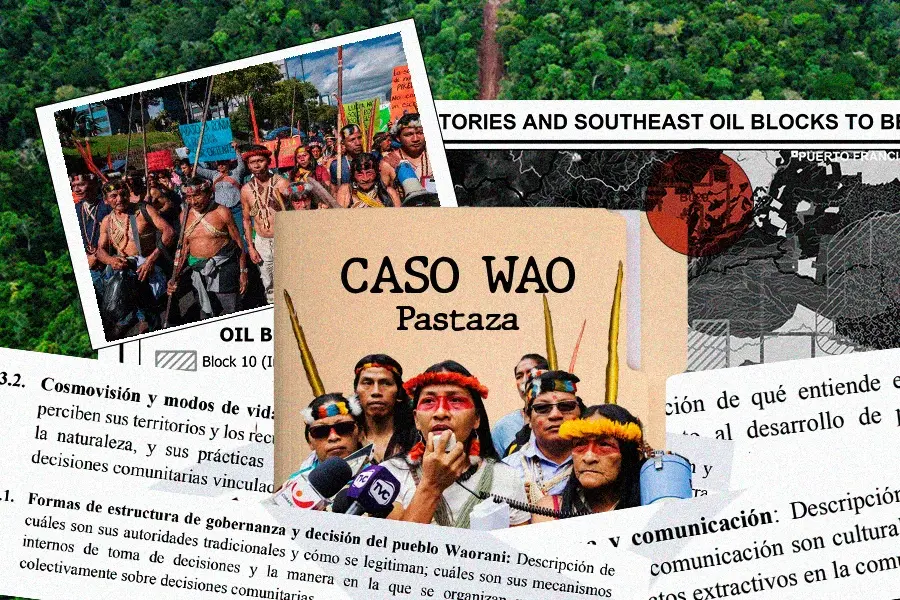

Como parte de las más de 300 conferencias y actividades, el Media Diversity Institute, una organización basada en Londres que promueve un periodismo más inclusivo, organizó un panel para conversar, precisamente, del rol del periodismo ambiental, la necesidad de incluir voces de las comunidades indígenas, y cómo pensar en nuevos formatos y vínculos con otras áreas, como el arte.

La periodista brasileña Karla Mendes fue parte del panel junto con el reportero Boris van Westering, el documentalista Todd M Henry, la activista de la nacionalidad indígena Mapuche y cofundadora de la organización Wechekeche Ka Itrofillmongen Rayen Rupayan, y la académica Constanza Dougnac.

En esta entrevista, Mendes amplía las reflexiones que surgieron de la conversación con los panelistas.

¿Crees que el periodismo ambiental tiene la atención que se merece?

Creo que ha aumentado mucho la atención al periodismo ambiental en los últimos años. Principalmente, por la crisis que estamos viviendo. Cuando empecé a hacer periodismo ambiental, en 2017, muchas veces veían a estos temas como algo de izquierda. Había sólo medios especializados, y los grandes medios daban muy poco espacio al tema.

Entonces creo que ha cambiado mucho.

En el caso de Brasil, este interés aumentó con la elección de Bolsonaro. Ahí los medios grandes empezaron a cubrir mucho más el tema porque su gobierno desmanteló las agencias de protección ambiental y pueblos indígenas, y estas acciones tuvieron impactos internacionales. Por ejemplo, Alemania y Noruega dejaron de enviar recursos a Brasil para cuidar la Amazonía.

Fue un periodo muy complicado. Pero hubo también un efecto positivo, entre comillas, porque la atención al medioambiente, a los pueblos indígenas aumentó mucho en mi país. Vimos a muchos medios tradicionales contratando y creando equipos para cubrir estos temas.

Y en América Latina, ¿podrías decir que fueron procesos parecidos? Tomando en cuenta que Brasil es un país que fija tendencias en la región.

Creo que eso se repitió en muchos países. Vimos la ola de elecciones en otros países donde se eligieron gobiernos de derecha que estaban muy en línea con las cosas que Bolsonaro decía. Creo que fue un contexto general, pero obviamente afectó también el impacto global.

Antes, muchas veces se veía lo ambiental como algo abstracto: está muy lejos, son solo los números de IPCC. Pero todos empezamos a ser impactados por olas de calor, por inundaciones, incendios. Todo eso nos impactó, incluso a las estaciones: no solía hacer calor en invierno. Así que la gente pasó a fijar más su atención en este tema.

¿Cómo enfocar el periodismo ambiental? En el panel que participaste por el Día de la Libertad de Prensa dijiste que contratas a comunicadores indígenas. ¿Me puedes más?

Nosotros en Mongabay, además de la cobertura ambiental, tenemos un plan estratégico para intentar hacer una comunicación más inclusiva y formar comunicadores ambientales.

Tenemos becas y otras oportunidades para jóvenes periodistas que quieren empezar a cubrir el medioambiente. Yo fui reportera de economía y me cambié completamente a medioambiente, y he visto mucha gente haciéndolo.

Sobre el tema concreto con los indígenas, con el móvil y el internet ellos empezaron a producir contenido principalmente audiovisual. Entonces, en Brasil hay colectivos de comunicadores indígenas. El primero que conocí se llama Mídia Indígena. Conocí el grupo en 2019 cuando hice un documental y quedé encantada; tenían hasta videos de pueblos indígenas en aislamiento.

Luego, cuando vino el covid-19 y no podíamos viajar, vimos cómo producir proyectos, historias y tener, por ejemplo, videos. Entonces surgió la idea de contratar a los indígenas para que grabaran estos videos. Ellos son nuestros ojos en las áreas protegidas, pero durante el covid-19 lo fueron más porque no podíamos ir ahí. Pudieron filmar, hacer fotos.

¿Cómo fue la experiencia?

Por el documental conocí a un grupo y lo contacté. Una de las personas estaba súper animada de participar. Cuando le dije que le iba a pagar, me dijo “con ese dinero voy a poder comprar comida, medicamento o alcohol gel para la comunidad”, porque él vive en territorio indígena pero viajaba a la ciudad para ayudar.

Desde esa vez empecé a pensar más cómo hacer un periodismo más inclusivo.

¿Cómo crees que ha cambiado la forma de hacer periodismo ambiental?

Yo trabajé en medios tradicionales cubriendo economía, y me acuerdo que no se hablaba mucho sobre el tema ambiental. Solo se cubrían las grandes leyes, los cambios que iban a tener. Pero todo el tiempo desde un enfoque solo económico, principalmente noticias sobre grandes proyectos de petróleo, de energía que estaban en conflicto con comunidades.

Karla Mendes en una de sus coberturas sobre palma. Fotografía cortesía de Karla Mendes.

Me acuerdo, por ejemplo, de Belo Monte, una central hidroeléctrica gigante en Brasil. Yo cubrí ese tema todavía como periodista de economía, en Brasilia. Era muy común ver protestas de indígenas, y a periodistas que decían “los indígenas aquí de nuevo”. Porque bloquean la vía principal y había que cambiar la ruta. Y bueno, yo no entendía las cosas que entiendo hoy.

Vi que en esas historias, incluso las que yo cubrí, no dábamos tanta voz a las comunidades porque el tema era dominado por la empresas, el gobierno o a veces alguien de una ONG.

Creo que ha cambiado y debe cambiar más. Veo que hoy todo el tiempo hay tensión y las empresas intentan decir “pero estamos cumpliendo las reglas ambientales” y muchas veces hay periodistas que solo publican lo que les dicen sin hablar con las personas afectadas.

¿De qué otra manera crees que debería mejorar el periodismo ambiental?

Se necesita formación porque es algo nuevo. El periodismo tradicional en general cubre política, deporte, economía. Pero las cosas han cambiado, por ejemplo, grandes agencias como la Associated Press crearon un departamento solo de ambiente, y contratan mucha gente.

Pero veo que hace falta formación, no solo técnica sino de campo. Porque ir al campo para hacer una reportería ambiental es muy distinto. No es lo mismo ir al centro de la ciudad y hablar con la gente, que ir a la Amazonía.

Cuando empecé a cubrir me di cuenta que el tiempo de los indígenas no es nuestro tiempo. Ellos están luchando para sobrevivir, y a veces no tienen internet. Entonces primero hay que comprender la realidad de lo que se cubre porque la comunicación es distinta. Ellos están ahí en medio de los conflictos.

Me acuerdo que hice unos cursos del Pulitzer Center en los que trajeron antropólogos y expertos quienes me ayudaron. Yo trabajaba en coberturas de tiempo real, y en lo ambiental nada es así.

Suelo decir que la Amazonía cambió mi vida porque en 2017, cuando estuve ahí, vi una realidad que la mayoría de la población no conoce. Es un mundo aparte de tiempos, de distancias, de realidades.

En el panel en Chile, se habló cómo el periodismo ambiental implica cubrir la crisis climática y, como parte de eso, a las personas afectadas. Todd Henry, que vive en Nueva Zelanda, contó cómo las comunidades de Tuvalu, la isla que casi está desapareciendo por la crisis climática, son muy resilientes y no les gusta ser retratadas como víctimas. ¿Qué piensas de este retrato?

Creo que no es que no se puede mostrar como víctimas a las personas porque si vemos los datos, las minorías y los más pobres son más afectados por el cambio climático. Es una realidad. Pero al mismo tiempo hay que darles voz a ellos como protagonistas. Por ejemplo, valorando el conocimiento que tienen porque muchas veces hay esa jerarquía al incluir primero los datos, la Academia, el gobierno.

Pero no se toma en cuenta el conocimiento de los indígenas, el valor que le dan a las plantas, a la naturaleza. De hecho, expertos y académicos se van al bosque por meses para aprender de ellos.

Creo que hay que cambiar también eso. Y, al mismo tiempo, es necesario valorar el periodismo de soluciones. En este caso se puede contar cómo hay proyectos bellísimos donde las comunidades han conseguido vivir de los productos del bosque, con una convivencia sostenible.

En mi primer viaje a la Amazonía fui a una comunidad donde hay cacao nativo y los comuneros exportan a Alemania, y eso les permite tener una buena condición de vida y conservar el bosque. Necesitamos hablar más de estas soluciones.

Entre las alternativas para aumentar el alcance del periodismo ambiental, en el panel hablaron de colaboraciones con el arte. En Chile hubo una obra basada en tu investigación sobre los impactos del aceite de palma africana. En Ecuador, por ejemplo, el arte es percibido por muchos todavía como algo elitista, y esto podría romper el propósito de llegar a más gente. ¿Cómo fue la experiencia?

Fue la primera vez que trabajé con artistas. Me encantó porque nunca había pensado en eso, y fue muy gratificante escucharlos. Ellos tampoco habían trabajado con periodistas, ni conocían los efectos del aceite de palma en el medioambiente.

Estoy de acuerdo que a veces el arte es elitista, pero a pesar de que es caro y suele estar en museos, hay un camino. Como esto que trabajamos con artistas independientes que buscan democratizar el arte. Este experimento fue un camino muy lindo para trabajar la información.

Yo escribo textos muy largos que son utilizados en procesos judiciales. Y voy a seguir trabajando de esa manera. Pero sé que no todos van a leer mis artículos.

Creo que trabajar con el arte es un camino muy lindo, de pensar y, bueno, puede haber arte que quede en los muros de la ciudad, en las plazas. Y no todo tiene que ser abstracto.

¿Qué otro esfuerzo crees que se podría hacer para, a través del periodismo ambiental, informar a las audiencias sobre este tema que debería importarnos más a todos?

Para ampliar la audiencia se puede combinar el periodismo con la educación. Por ejemplo, en las escuelas hay oportunidad de tener medios y periodistas trabajando con los niños. Mongabay tiene Mongabay Kids, un contenido súper interesante enfocado en ellos. El Pulitzer Center ha convertido muchas investigaciones en libritos con cartoons. También tiene un programa para hablar de nuestros proyectos en escuelas de secundaria en Estados Unidos. Hay que quebrar estas barreras en las que parece que el periodismo está aquí y es intocable, y la gente está allá.

Únete a la GK Membresía y recibe beneficios como comentar en los contenidos y navegar sin anuncios.

Si ya eres miembro inicia sesión haciendo click aquí.