La iglesia Católica no es el objetivo de Spotlight, sino mostrar la importancia del periodismo para construir una sociedad más transparente y justa. La película, que está nominada al Oscar, narra la historia del equipo de investigación de The Boston Globe que descubrió en 2002 que la Arquidiócesis de Boston protegió, sistemáticamente, a 200 sacerdotes pedófilos que abusaron de muchos niños durante más de treinta años. Los tres periodistas y su editor, dedicaron 6 meses a investigar el caso del padre John Geoghan, y a partir de él, destaparon otros casos de pedofilia. Spotlight abre los ojos al espectador sobre la Iglesia, pero —más allá de eso— deja una lección sobre lo que debe ser el periodismo.

La película muestra, por un lado, la faceta más superficial de la profesión: el ambiente de la redacción, los horarios (o falta de ellos) de los periodistas, la manera en que nunca se desconectan de las historias que preparan (el jefe del equipo, Robby Robinson, busca conseguir una entrevista cuando juega golf, cuando va a la gala de la Iglesia o a tomar un trago en un bar) y cómo los sucesos de relevancia internacional —los atentados a las torres gemelas en septiembre del 2001 hacen que la historia quede relegada durantes meses enteros— trastornan los planes diarios de los editores. Con bastante exactitud: es el día a día del trabajo periodístico.

Spotlight enseña, también, la carpintería menos glamorosa (y más compleja) del oficio: la burocracia para obtener la información, los horarios de los servidores públicos, la falta de comunicación entre mandos altos y bajos en las oficinas gubernamentales, y hasta la necesidad de recurrir a acciones legales para obtener información. A través de Mitchell Garabedian —el abogado de un grupo de víctimas (interpretado por Stanley Tucci)—, el periodista Mike Rezendes se entera que los documentos legales en los que se denunciaban al padre Geoghan, se vuelvan públicos. Es un historia sobre el periodismo que se hace en ambientes adversos: Boston es la ciudad más católica de Estados Unidos, un lugar donde estar cerca de la iglesia fue motivo de orgullo y buena reputación. La institución romana ha ganado en ella poder, y en una ciudad que es, como dice uno de los personajes secundarios de la película, “en muchos sentidos todavía un pueblo”, la tarea que se han impuesto los periodistas del equipo de Spotlight no es nada sencilla. Rezendes va a la oficina de archivos judiciales, pero tiene que volver dos veces: la primera vez llega cuando están cerrando; la segunda, el secretario de la oficina no se ha enterado de que por un fallo judicial los documentos de casos que la iglesia arregló con algunas víctimas y que estaban protegidos por confidencialidad se han vuelto públicos. Cuando el empleado se niega, acude a un juez para que desautorice al archivador, e incluso el juez duda de la necesidad de que esa información sea conocida por el público. Cuando, finalmente, accede, Rezendes corre hacia el Archivo donde el empleado le dice que no puede llevarse los documentos y que la oficina donde está la copiadora de uso público acaba de cerrar. Burocracia pura.

Los reporteros de Spotlight se enfrentan, también, con la tarea de conseguir la versión del acusado. En un reportaje, es necesario conocer la versión de los acusados, para generar contraste, debate o reacción. Conseguir a quien que no quiere hablar porque sabe que —a través del reportaje saldrá perjudicada— requiere paciencia e insistencia. En Spotlight es el abogado que logró un pacto de silencio con las víctimas, el Cardenal que protegió durante treinta años a un cura pedófilo, los exsacerdotes que abusaron de los niños. Son personas que casi nunca quieren hablar. Eligen el silencio como un arma de poder. Se mantienen al margen de la investigación para demostrar que es irrelevante para ellos. No creen que un reportaje basta para abrir los ojos a la gente. Minimizan la labor periodística pues piensan que los ciudadanos están sometidos, que son incapaces de analizar y sacar conclusiones.

Es una historia sin violencias expresas, pero en la que los periodistas —desde los reporteros hasta el director del periódico— se enfrentan al poder. El cardenal Bernard Law, el que encubrió los casos de pedofilia en Boston, recibe en una especie de visita protocolar al nuevo director de The Boston Globe, Marty Baron. Baron es judío, acaba de llegar de Miami y no conoce a nadie en la ciudad. En muchos sentidos, es la antítesis bostoniana. Después de conversar, Law le entrega, envuelto como un regalo “una guía para forasteros en Boston”. Cuando abre el presente, es un catecismo católico. Una muestra nada sutil de poder, un claraollamado a ocupar el lugar correcto para no meterse en problemas.

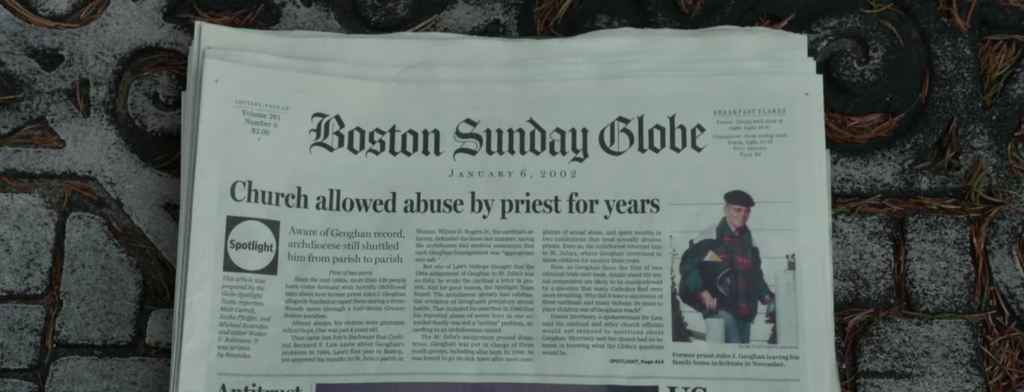

Los periodistas, al menos los buenos, viven en estas encrucijadas. Se enfrentan a la manipulación de una institución poderosa e influyente. En Spothlight es la iglesia Católica, pero que muchas veces es un gobierno, una entidad pública o un organismo internacional. Ese poder es el que hace que se escondan (o desaparezcan) documentos públicos, que la justicia actúe de manera arbitraria, que las víctimas se conviertan en títeres cuyo testimonio no tiene ningún valor. Cuando Marty Baron, nuevo director del Boston Globe, dice al equipo de Spotlight que no quiere nombres de personas corruptas sino demostrar que la Iglesia sistemáticamente protegió la pedofilia, lo que pide es que ellos comprueben que la institución está corrompida. Que el daño va más allá que unas cuantas personas. Que las verdaderas víctimas de ese sistema pervertido son los ciudadanos.

El filósofo John Stuart Mill decía que el periodismo de investigación sirve para “revelar al mundo algo que a uno le interesa profundamente y que hasta entonces ignoraba, demostrando que se ha sido engañado en algún punto vital para sus intereses temporales o espirituales”. Si el periódico, que también es una institución con poder, utiliza ese poder para mejorar la calidad de las personas y —como en Spotlight— hacer reaccionar a una ciudad que se tapó los ojos ante los abusos a sus niños, entonces cumple su función. Es una lección: sí sirve dedicar días y noches al trabajo, desgastarse en trámites burocráticos, apersonarse de las historias. Al final, el resultado puede cambiar a una sociedad.

Puede, también, derrumbar la corrupción de una institución. En el transcurso del 2002, el Boston Globe publicó doce reportajes más sobre los casos de sacerdotes pedófilos en la Arquidiócesis de su ciudad. A partir de eso, se develaron cerca de siete mil en Estados Unidos. Más de 300 eran de Boston. En el 2003 Spotlight ganó el Pulitzer, el premio más importante de periodismo, por sus reportajes. Estos y otros datos aparecen en pantalla al final de la película. En la sala nadie habla. Las más o menos treinta personas que han ido al cine un miércoles en la noche se quedan calladas. Ni un comentario o una expresión. Sorpresa. Reflexión. Y silencio. Los efectos del buen periodismo.

¿Qué nos enseña Spotlight?

Still del