El cielo estaba gris sobre el enorme edificio del servicio de emergencias y seguridad ECU 911, desde el cual se han dado las peores noticias en los últimos días. Sobre el techo de la construcción principal, una bandera ondeaba a media asta en señal de luto. Era el viernes 13 de abril de 2018 y apenas una hora antes, un conmovido Presidente de la República había pronunciado las palabras que sentenciaban el trágico desenlace de la historia de los tres periodistas de diario El Comercio, secuestrados 19 días antes. “Tenemos elementos suficientes para confirmar que han sido asesinados”, dijo. El silencio cobijó la sala de operaciones, en donde la prensa había estado exigiendo respuestas desde el día anterior, cuando el medio colombiano RCN dijo que hasta su redacción habían llegado las imágenes de los cuerpos del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra. Habían pasado más de 24 horas de eso cuando Lenín Moreno confirmó que los tres por los que habíamos reclamado durante las últimas semanas, ya no volverían.

El papá y la hermana de Javier Ortega llevan un cartel con su imagen. Detrás, bajo la sombrilla, está su mamá.

El silencio se sintió pesado, doloroso, aplastante. Era una de las coberturas más difíciles para los periodistas. Esta vez no se trataba de muertes ajenas: eran las propias. La exigencia permanente de ser objetivos, de guardar distancia, de mantener la ecuanimidad y el equilibrio se había ido quebrantando con el paso de los días. La esperanza, esa llama guardada en el fondo del espíritu para poder resistir las intensas horas de trabajo, de rumores, de versiones, de contradicciones y de desinformación, se iba apagando, cada hora un poco más.

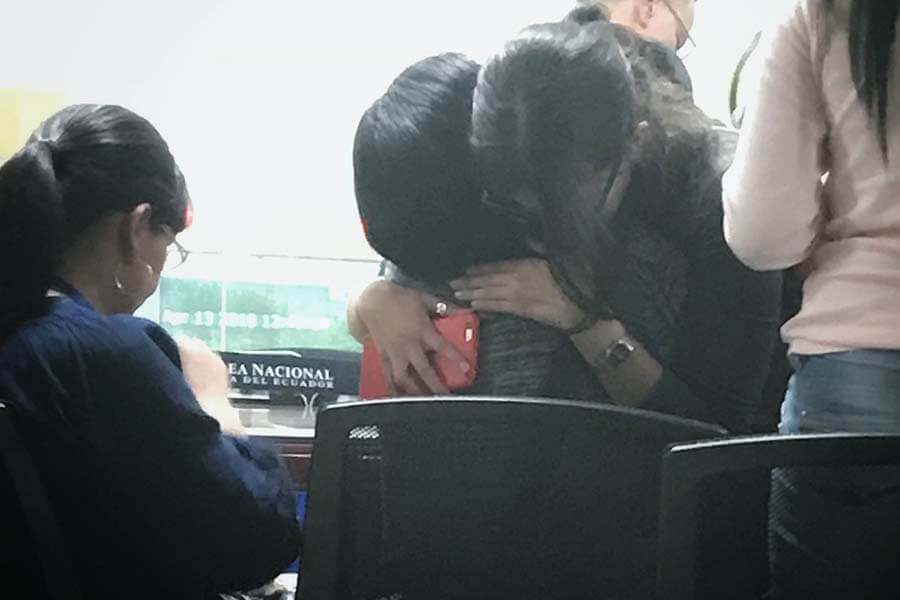

Los periodistas que cubrían la confirmación de la muerte de sus colegas, se quiebran

En la Plaza Grande, abajo del Palacio de Carondelet —la sede de la Presidencia, las velas, las consignas, los carteles y los gritos que exigían respuestas, habían empezado la noche del martes 27 de marzo. Un día después del secuestro. Conmovía ver cómo desde el inicio, periodistas, familiares y amigos, se autoconvocaban cada noche, bajo el despejado cielo quiteño o bajo la lluvia y el viento. Conmovía ver a Galo, el padre de Javier, pequeño, mayor, con el paso lento, la mirada triste, sosteniendo un cartel con la imagen de su hijo. Conmovía ver a Ricardo, el hermano mayor de Paúl, muy parecido a él, sostener una vela. Conmovía ver a Christian, el hijo de Efraín, un paso detrás de los carteles y la muchedumbre, silencioso. Y conmovía también, ver a sus amigos, a sus compañeros del diario, de otros medios, aplaudir, gritar, abrazarse en un solo grito:

— ¡Vivos los llevaron, vivos los queremos!

— ¡Nos faltan 3, que vuelvan ya!

— Por el Javier, nadie se cansa; por el Paúl, nadie se cansa; por el Efraín, nadie se cansa. Nadie se cansa, nadie se cansa, nadie se cansa…

Y mientras, otros periodistas de radio, televisión y medios digitales, de pie ahí, haciendo de tripas corazón, evitando que las lágrimas nos superen, intentando mantener la compostura y registrar aquello para lo que jamás estamos preparados: el secuestro de los nuestros, la desaparición de los nuestros, la tragedia de los nuestros.

Periodistas en la vigilia por sus colegas secuestrados

¿Cómo le cuentas a tu audiencia, que han secuestrado a tu amigo, sin perder la calma? Guardas un poco de esperanza. Quieres creer que pronto los liberarán.

Todos nos organizamos rápido. Intentamos ocupar las horas en buscar mecanismos que, desde nuestro oficio de periodistas, podían ayudar a traer a nuestros compañeros de vuelta. Vivos. Enteros.

§

Pero el jueves 12 de abril fue difícil sostenerse en pie. A las salas de redacción empezaron a llegar las primeras noticias. Las pésimas noticias. Las noticias que no queríamos contar, que no queríamos creer. Nos llegó un mensaje desde Colombia. Era un periodista serio, comprometido con la libertad de prensa. Que lo siente mucho, que nuestros compañeros han sido asesinados, dijo. Tuvimos que escuchar una y otra vez el mensaje. No lo podíamos creer. No lo queríamos creer. Ya en los días pasados los rumores desde Colombia nos habían robado la calma una y otra vez: primero, con la noticia que resultó ser falsa, de que los habían liberado; después, con el video de la prueba de vida, en la que los tres aparecen encadenados y Javier habla, con un aplomo admirable para la situación.

Periodistas que cubren el secuestro de sus colegas exigen explicaciones

En la noche de ese jueves, en la sala habilitada para la prensa en el ECU 911 estalló la agonía. Habían llegado hasta ahí periodistas de todos los medios. Muchos de El Comercio. Mientras entraban las autoridades, una fila de periodistas, ubicados en el fondo, detrás de las cámaras, gritaban, desconsolados. Los gritos empezaron cuando las autoridades entraron y no cesaron hasta un par de minutos después de que se sentaron.

— ¡Nos faltan 3!

— ¡Esto es un crimen de Estado!

— ¡¿No tienen cargo de conciencia de que no hicieron nada?!

— ¡Son 3 amigos!

César Navas, ministro del Interior, y Patricio Zambrano, ministro de Defensa, aguantaban, estoicos, el descontrol de una prensa dolida. Junto a ellos, autoridades policiales hacían lo mismo. Navas empezó. Dijo que el Estado ecuatoriano ha hecho todo lo necesario para liberar a Javier, Paúl y Efraín. La sala estaba repleta de periodistas que los miraban incrédulos, indignados, molestos. Fausto Olivo, coronel coordinador de Criminalística y Medicina Legal, dijo que habían analizado las imágenes del horror, unas fotografías que habían circulado desde la tarde en las que se veían los cuerpos heridos de muerte de Efraín, Paúl y Javier.

«A través del análisis de las prendas, estas son coincidentes con dos de las personas secuestradas y por medio del estudio biométrico del rostro, nos da una alta probabilidad que sea coincidente con otro de ellos», dijo, en el lenguaje técnico y distante de un forense.

Periodistas reciben información sobre el secuestro de sus colegas

En la sala, los rostros se opacaron, las expresiones cambiaron de la angustia al terror, al dolor, a la desesperación. Llegó el llanto para unos, para otros, fue la piedra esa en el pecho que oprime tanto que cuesta respirar. Olivo agregó que para determinar con certeza sus presunciones, debían analizar con más detenimiento las fotografías. Navas le tomó la posta y continuó.

—No hay confirmación al momento, se van a continuar con las pericias. Todos estamos consternados.

Los periodistas empezaron a interrumpir mientras el Ministro comenzaba a hablar del crimen organizado, de la economía del narcotráfico. Los gritos no dejaban escuchar lo que decía Navas.

— ¿Están muertos?, gritó alguien.

— ¡Renuncia!

— ¡Lárgate!

Las autoridades salieron de la sala en medio de gritos y abucheos. La prensa, acostumbrada a obligarse a guardar sus opiniones a la hora de transmitir, estallaba en un grito de dolor. Una periodista, con lágrimas en los ojos, transmitía a una radio. A un fotógrafo, se le dificultaba sostener su cámara. Los camarógrafos dudaban entre enfocar a quienes lloraban o dejar de grabar. Un periodista de cabello rubio y largo, y lentes de marco negro, lloraba, desconsolado, junto a él, otro le ofrecía una botella con agua. En el fondo, otro periodista, alto, con el cabello oscuro recogido en una cola, se abrazaba con otro. Lloraban. El primero había sido su compañero en El Comercio; el segundo, el alto, cubría la misma fuente que Javier, —seguridad, en diario La Hora. A un costado, en un semicírculo, se veía a todos gritando lo que ya se había vuelto un mantra:

— Por el Javier, nadie se cansa; por el Paúl, nadie se cansa; por el Efraín, nadie se cansa. Nadie se cansa, nadie se cansa, nadie se cansa…

Sostenían hojas en blanco que dicen “Nos faltan 3”, el lema de las marchas y la cobertura desde su secuestro.

Mientras unos se desmoronaban, desconsolados, otros, sostenían la cámara y hacían fotos de sus colegas, de sus amigos, llorando; otros grababan con sus teléfonos, temblando, con los ojos rojos e hinchados; pocos, más aplomados, se veían pálidos, desencajados, con la mirada perdida.

A la misma hora, en la Plaza Grande, las imágenes eran similares. Llanto, dolor, angustia, desesperación, aturdimiento. ¿Cómo te secas las lágrimas y hablas frente a una cámara, ante un micrófono o ante un celular? ¿Cómo respiras y escribes una nota? ¿Cómo reportas cuando también te sientes una víctima del secuestro?

Los que los conocíamos y los que no, los que eran sus amigos y los que no, los que trabajaban con ellos y los que no, todos, llevábamos días sintiendo que una grieta se había abierto debajo de nuestros pies. Todos nos sentimos, por un momento, que pudimos ser nosotros. No eran solamente Javier, Efraín y Paúl; podían ser Miguel, Ana María, Vicente, Isabela, Fausto, Juan Carlos, Javier, Francisco, Sara, Susana, Eric, Patricio, Dolores, Luis, José María, Antonio, Marcelo, Manuel, Sol. Pudo ser cualquiera de nosotros. Pudo ser tu hermano, tu hijo, tu esposo, tu padre porque sí, eran periodistas, pero primero, eran ciudadanos.

§

Casi a la medianoche, el presidente Lenín Moreno habló desde el aeropuerto Tababela. Había suspendido su viaje a Lima por la Cumbre de las Américas y estaba de vuelta en Quito. Visiblemente afectado dio un plazo de doce horas para que los secuestradores entregasen una prueba de vida. En la Plaza Grande, todos estábamos agrupados alrededor de una señora que sostenía un celular por el que se transmitían las declaraciones de Moreno. Un hombre sostenía contra el teléfono un megáfono, casi sin batería, por lo que se dificultaba escuchar lo que decía el Presidente con su voz baja y las palabras casi pegadas unas a otras. Indignados, quienes estaban allí, gritaban:

— ¡Los dejaron solos!

— ¡Nos quitaron 3!

En la Plaza Grande, periodistas y familiares de los secuestrados escuchan las declaraciones del Presidente Moreno

Un grupo de periodistas, algunas de El Comercio, se abrazaban, con los ojos vidriosos. La duda, la ambigüedad de las declaraciones de las autoridades, solo aumentaron el dolor.

— “¡Navas, hijo de puta!”, gritaba una señora que sostenía una bandera sin desplegar en la mano, “¡Lenín hijo de puta!”.

Los periodistas, acostumbrados a cubrir los insultos a los políticos, a registrar la indignación de quienes les reclaman algo. Ese día no sabían cómo actuar. Unos, en voz baja, decían:

— ¡Sí, hijos de puta, los dejaron solos!

Otros, tapándose el rostro, lloraban, sin saber si acusar o no a aquellos, a quienes esa noche, la mañana siguiente o los días posteriores, deberían volver a mirar, a entrevistar, a fotografiar. ¿Cómo te diriges a las autoridades, a las que estás acostumbrado a cuestionar sobre problemas ajenos, ahora que el reclamo es tuyo? ¿Cómo separas la cobertura de tu propia angustia? ¿Cómo evalúas la información cuando las vidas en juego son las de tus amigos? ¿Cómo le cuentas a una sociedad indolente que ellos, Paúl, Javier y Efraín, estaban ahí haciendo un trabajo sin el cual, nadie se informa? ¿Cómo respondes cuando te dicen que los tres fueron imprudentes? ¿Cómo explicas que ser periodista es ser imprudente?

Un grupo de fotógrafos protesta afuera de Carondelet

Esa noche nadie durmió. El país entero guardaba un poco de luz en su interior. Los rezos, los llantos, las súplicas eran para las horas de incertidumbre que terminaron pasado el mediodía del viernes 13. Ante una sala repleta de periodistas ecuatorianos y extranjeros, se confirmó aquello que sabíamos en silencio: los habían asesinado. Javier, Paúl y Efraín no volverían más. El silencio que se hizo luego de las declaraciones contrastó dolorosamente con el reclamo de la noche anterior.

— Gracias, señor Presidente, eso es todo lo que queríamos saber, gritó un periodista como en un aullido de dolor.

Moreno terminó su intervención con la voz quebrada. Los anuncios que hizo sobre el futuro del Guacho y las acciones que el Estado tomaría, fueron registradas mecánicamente. Yo grababa en una esquina y por mi cabeza pasaban las imágenes que no me habían dejado dormir: tres hombres inocentes, asesinados a sangre fría. Tres vidas apagadas. Tres compañeros que se habían ido con la promesa de volver. Tres periodistas con familia. Tres que pudieron ser otros tres. Tenía que sentarme unos minutos y respirar. Me ubiqué en una silla, contra la pared mientras hablaba alguna autoridad. Decía que el último contacto había sido el 7 de abril, 7 días antes. A mi lado, de pie, un periodista de radio, alto y corpulento, que había estado transmitiendo desde el inicio, se desmoronó. Cayó en cuclillas y su llanto nos ahogó a quienes estábamos junto a él. Lloraba solo, casi de rodillas. ¿Cómo sigues trabajando cuando a tu lado, tu compañero se desmorona? Lo abracé y su llanto era tan sostenido que se ahogaba en su pecho. A mi izquierda, en una silla, otro periodista, empezó a llorar. A su lado, una mujer que intentaba escribir su nota en el celular, tampoco se contuvo. El dolor era contagioso. Unos minutos después, nos levantamos, nos tragamos las lágrimas y seguimos trabajando.

§

La noche anterior, en la redacción de GK nos habíamos preparado para lo peor. Los textos que debían salir al aire, el luto que guardaríamos, la historia que debíamos contar a pesar del dolor, los amigos que debíamos nombrar a pesar del dolor, la cobertura que no podía parar, a pesar del dolor. Lo mejor y lo peor de esta pérdida es que la vida continúa para quienes estamos vivos. Con el corazón roto, con el alma estrujada, con el espíritu aplastado, pero continúa. El Comercio, el diario pateado, pisoteado, golpeado, ha tenido que seguir produciendo: las noticias se siguen escribiendo, las portadas se siguen haciendo. Los otros, los que pudimos estar en su sitio pero no estuvimos, también tenemos que seguir.

Con esto, todos los periodistas fuimos secuestrados, heridos, amenazados. Con esto, un país entero ha sido golpeado. Qué dolor por los amigos, qué dolor por el periodismo, qué dolor por los indiferentes. Qué dolor por los que no se duelen por las vidas humanas, por los que creen que no es su problema. Pero del dolor más profundo se puede sacar lo mejor o lo peor de una persona, de un periodista, de un país. Nosotros estamos convencidos de que ahora, más que nunca, nuestras voces deben ser las de Javier, Paúl y Efraín. En honor a ellos, nuestra respuesta será el periodismo. Así, riguroso, exigente, crítico, arriesgado, imprudente. En honor a ellos seremos valientes, insistentes, exigentes.

Por ellos no nos callaremos, por ellos haremos más y mejor periodismo porque matando periodistas no se mata la verdad.