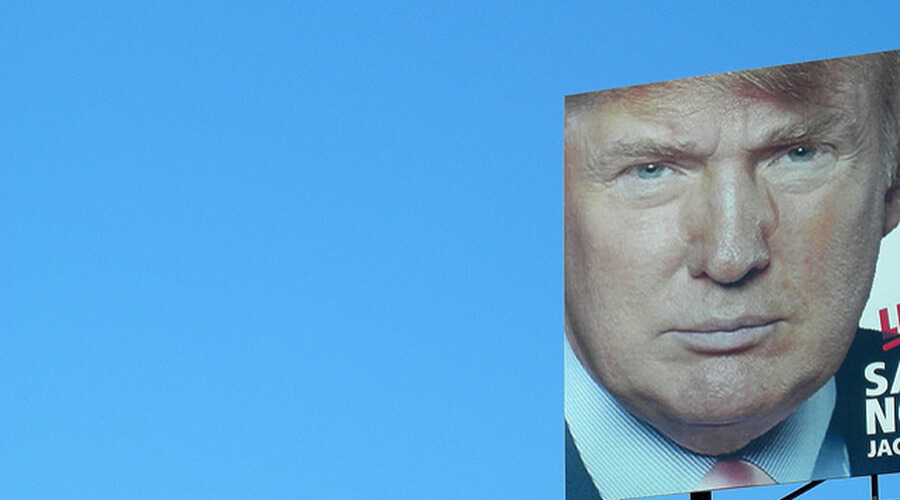

El machismo es de todos: es un fenómeno cultural afincado en un lenguaje común de hombres de todos los continentes, estratos socioeconómicos y niveles educativos. En su disculpa-que-no-fue, Trump se justificó diciendo que el audio era una conversación de vestidores, haciendo alusión a esos momentos en que los hombres nos juntamos a hablar en clave machista: después de hacer deporte, compartiendo unos tragos, en un asado o en un gentlemen’s club. El problema del impresentable millonario de pelo naranja es que tiene razón: los hombres repetimos casi por reflejo el lenguaje cosificador de las mujeres. Arribamos a los mismos lugares comunes que mezclan genitalidad básica, hombría en su faceta conquistadora y que previene desviaciones a esta norma infame con la acusación de que cualquier outsider peca de gay. Misoginia y homofobia son la fórmula de la receta machista más frecuente.

Lo más grave de todo no es que exista la conversación de camerino, sino que los hombres la damos por sentada. Es un hábito adquirido, una construcción social que se repite desde que nacemos y habita todos los ámbitos: familia, colegio, barrio, universidad, trabajo. Basta que dos o más hombres se encuentren. Aparece espontáneo y el resto nos quedamos escuchando. Nadie lo para. Nadie habla de lo impropio de reducir a las mujeres a un culo y a un par de tetas. De que los calificativos de buena o turra están viciados y vacíos. De que la hombría tampoco es un concepto que se simplifica en tener buen o mal bajo. De que nos convertimos en los Donald Trumps que habitamos el planeta. Algunos saldrán de la reunión o del chat, pero las palabras e imágenes degradantes que abundan en la conversación de camerino, quedan impunes. Nuestro silencio agrava la impunidad.

El círculo perverso desde lo micro se perpetúa cuando la conversación de camerino toma la forma de una industria y se normaliza socialmente. La chica del Lunes sexy de Extra, el imperio de conejitas de Hugh Hefner o el Miss Universo del propio Trump son expresiones institucionalizadas de esta cosificación, que alcanzó su versión más light y universal con la publicidad de mujeres hermosas y con poca ropa. Con las nuevas tecnologías, las opciones son infinitas y por eso las formas tradicionales de masificación del machismo —diarios y revistas— pierden espacio y se acercan a la extinción: les ha sucedido ya a la página hot del The Sun inglés y Playboy, que después de seis décadas decidió vestir a sus conejitas. Los chats solo de hombres son ejemplo de hasta qué punto lenguaje, imágenes y videos están impregnados de machismo cosificador en pleno siglo veintiuno. Lo que antes era una conversación de unos minutos que quedaba en el bar o en los camerinos de la cancha de fútbol, ahora habita permanente el ciberespacio a través de WhatsApp o Facebook. Es tanto el contenido misógino, que atiborran la memoria de todo tipo de gadget.

Todo radica en el imaginario que se construye. La figura del conquistador, del tipo que se tira a todas las mujeres, y que las engancha en oficinas, supermercados, centros educativos, discotecas y resorts, es el mito que sobrevuela la conversación de camerino. Es el ideal del winner sexual. Es exactamente a lo que apela Trump en el audio filtrado por Washington Post: se autocalifica como estrella, y una estrella —en el imaginario de la conversación de camerino— que es capaz de hacerles lo que quiera a las mujeres. El Trump que habita en cada uno de nosotros está construido sobre el mito de los Trump de carne y huesos: el alfa de la manada de machistas.

Esta fantasía inunda la que quizás sea la industria de entretenimiento más importante a nivel global: la triple equis. Pero convengamos, la fantasía es un gancho para perennizar la cosificación y para evitar desertores. Porque la verdad es que la inmensa mayoría vivimos como simples espectadores de lo que se dice que ocurre en la conversación de camerino. De hecho, series como The mind of the married man, Hung o la producción nacional En 4, no son más que ejemplos de esta narrativa: jugar con cierto humor con nuestras fantasías y mitos.

Es un machismo de facetas más cotidianas y cercanas. Muchos iniciamos nuestra sexualidad por la invitación de algún familiar para visitar a una prostituta. En mi caso, a los quince años, la pérdida de mi virginidad fue un rito de iniciación que me permitió hablar al mismo nivel con los mayores del clan. Nadie me preguntó por el terror que sentí, por la mala conciencia que me siguió por años, por la sensación de haberme traicionado. Todos daban por hecho que fue una experiencia placentera que iba a inaugurar una vida sexual prolífica, como muchos en el clan se jactaban tener. La idea era clara: no hay matices, el que es macho, es macho. El que no sigue la inercia machista es marica. Así de simple.

Estas normas aceptadas y repetidas infinitamente llevan incluso a aberraciones increíbles. Uno de mis mejores amigos del colegio fue abusado sexualmente de manera sistemática por las empleadas domésticas que lo cuidaban cuando él tenía entre tres y cinco años. A los ocho años de edad les contó lo sucedido a sus padres, quienes guardaron silencio desde entonces. Cuando mi amigo tuvo su primer hijo —y motivado por todas las denuncias de abuso contra menores que inundaban la prensa— encaró a sus padres por no haber reaccionado ante lo que fue un abuso consumado. Ellos trataron de defenderse diciendo que entonces no tenían manera de reaccionar porque pensaron que no era tan grave que lo hubieran iniciado sexualmente mujeres. Lo difícil hubiera sido un abuso homosexual. Mi amigo quedó en silencio, masticando su desazón. Me dijo que sus padres, y con seguridad sus abuelos y bisabuelos, vivían amarrados a una cultura en que la iniciación sexual es un pasaje de tránsito necesario en la medida que siga ciertos estándares. Así haya sido un caso de abuso sexual infantil.

La cosificación tiene su expresión más potente en el mundo público, particularmente en la política. Trump no es más que el último eslabón de una lista de políticos que incluye a Dominique Strauss-Kahn, Bill Clinton y John Kennedy, como los casos más conspicuos de la figura del groper: el hombre en estado permanente de ataque sexual. Pero la mentalidad de la conversación de camerino está presente de muchas y más sutiles maneras a nivel global y local. La cosificación de la mujer en la esfera pública ha sido una constante física de la política ecuatoriana, llegando a la nada sutil referencia maquilladora de estas semanas, o a que el alcalde guayaquileño dijera que Cinthya Viteri es “el hombre”. Los hombres incluso podemos llegar a justificar a los acosadores si pensamos que son personas importantes intelectual o políticamente, como Iván Ulchur-Rota ejemplificaba en el caso de Woody Allen, un abusador contumaz con un prontuario interminable. El punto de quiebre se dará cuando podamos exorcizar al Trump que habita en nosotros, los hombres. Cuando dejemos de quedarnos callados e impávidos ante una lacra horrible. Que solo se curará cuando abracemos la igualdad tanto en lo público, a través del voto y la acción de política, como en lo privado, aprendiendo a confrontar las conversaciones de camerino de las que habitualmente somos parte.